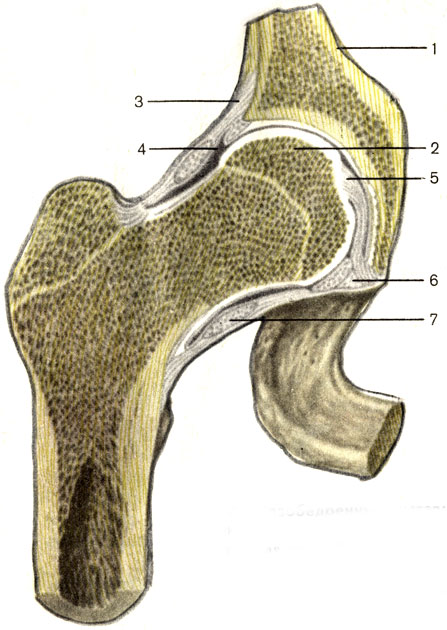

Фронтальный распил тазобедренного сустава

Тазобедренный сустав (articulatio coxae; рис. 41; см. рис. 35, 36). Сочленяются суставная поверхность вертлужной впадины тазовой кости и головка бедренной кости. По краю вертлужной впадины, дополняя и углубляя ее, проходит хрящевой ободок - вертлужная губа. Капсула сустава на тазовой кости прикрепляется по краю вертлужной впадины, на бедренной кости спереди доходит до межвертельной линии, а сзади фиксируется медиальнее межвертельного гребня, оставляя вертельную ямку вне полости сустава.

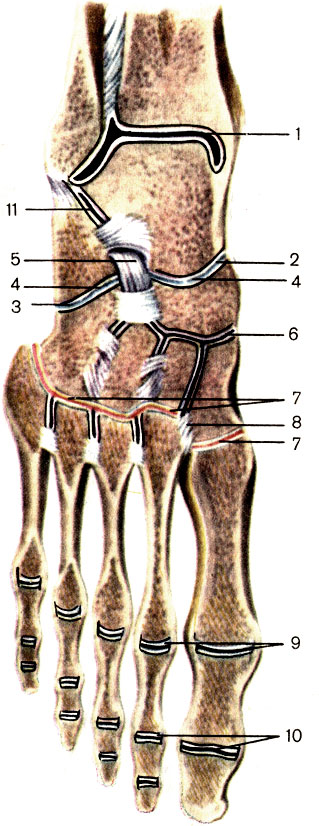

Рис. 41. Тазобедренный сустав; фронтальный распил. 1 - тазовая кость (os coxae); 2 - головка бедренной кости (caput femoris); 3 - суставная капсула (capsula articularis); 4 - суставная полость (cavum articulare); 5 - связка головки бедренной кости (lig. capitis femoris); 6 - вертлужная губа (labrum acetabulare); 7 - круговая зона (zona orbicularis)

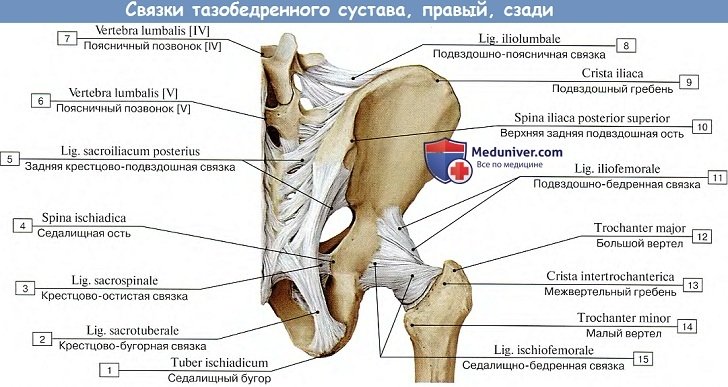

Четыре мощные наружные связки укрепляют сустав. Спереди, от передней нижней ости подвздошной кости до межвертельной линии, идет наиболее прочная подвздошно-бедренная связка. Она помогает сохранять вертикальное положение и препятствует чрезмерному разгибанию в тазобедренном суставе. На медиальнонижней стороне сустава расположена лобково-бедренная связка. Она проходит от верхней ветви лобковой кости к капсуле сустава и малому вертелу и ограничивает отведение бедра. Задненижние отделы капсулы укрепляет седалищно-бедренная связка, идущая от тела седалищной кости к задним отделам капсулы и ограничивающая вращение бедра внутрь. Под этими тремя связками в глубоких слоях капсулы расположена связка, называемая круговой зоной. Она петлей охватывает шейку бедренной кости и прикрепляется под нижней передней подвздошной остью.

Особенностью тазобедренного сустава является наличие двух внутрисуставных связок. Одна из них - поперечная связка вертлужной впадины - перекидывается над вырезкой вертлужной впадины. Другая - связка головки бедренной кости - начинается от краев вырезки вертлужной впадины и предыдущей связки и заканчивается на ямке головки бедренной кости. Эта связка очень важна, так как в ней проходят питающие головку бедренной кости кровеносные сосуды.

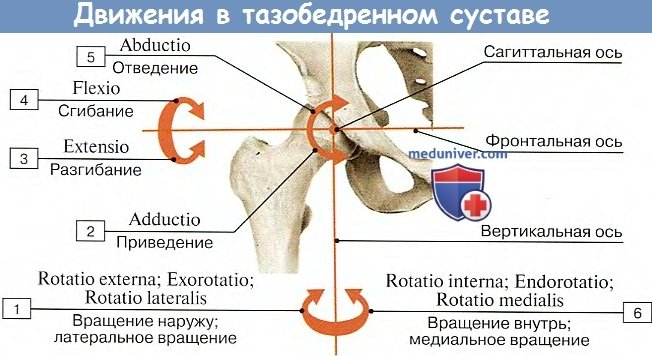

По форме тазобедренный сустав относится к шаровидным. Вокруг фронтальной оси возможны сгибание и разгибание, вокруг сагиттальной - отведение и приведение, вокруг вертикальной - вращение бедра внутрь и наружу. Возможно также сочетанное круговое движение, когда бедро и вся нижняя конечность описывают конус. Вследствие большой глубины вертлужной впадины движения в суставе не так обширны, как в плечевом суставе, но вместе с тем тазобедренный сустав более прочен и более приспособлен к большим нагрузкам.

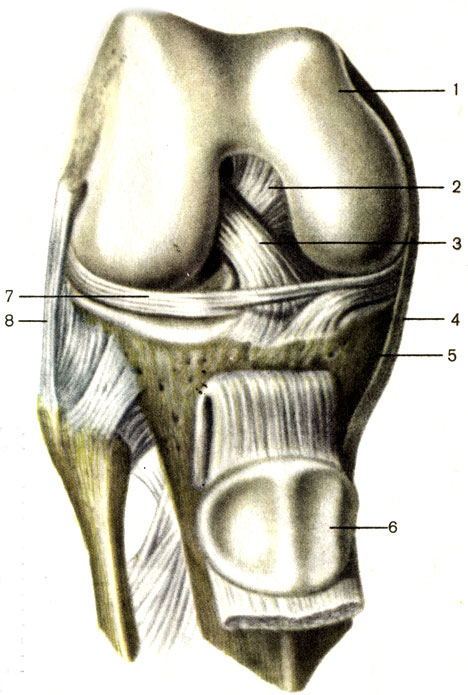

Коленный сустав (articulatio genus; рис. 42). Этот сустав образован бедренной, большеберцовой костями и надколенником. В связи с тем что мыщелки бедренной кости выпуклые, а мыщелки большеберцовой кости только слегка вогнутые, возникает неконгруэнтность суставных поверхностей. Это несоответствие устраняется тем, что внутри коленного сустава находятся латеральный и медиальный мениски. Их верхние поверхности конгруэнтны с мыщелками бедренной кости, а нижние - с мыщелками большеберцовой кости. Мениски серповидные, наружный край их сращен с капсулой сустава, внутренний край свободен. Своими концами каждый мениск прикрепляется к межмыщелковому возвышению большеберцовой кости, а спереди они связаны поперечной связкой колена.

Рис. 42. Коленный сустав, правый (вскрыт); вид спереди и сбоку. 1 - бедренная кость (os femoris); 2 - задняя крестообразная связка (lig. cruciatum posterius); 3 - передняя крестообразная связка (lig. cruciatum anterius); 4 - большеберцовая коллатеральная связка (lig. collaterale tibiale); 5 - большеберцовая кость (tibia); 6 - надколенник (patella); 7 - латеральный мениск (meniscus lateralis); 8 - малоберцовая коллатеральная связка (lig. collaterale fibulare)

Внутри коленного сустава также находятся передняя и задняя крестообразная связки. Они укрепляют сустав, соединяя бедренную и большеберцовую кости.

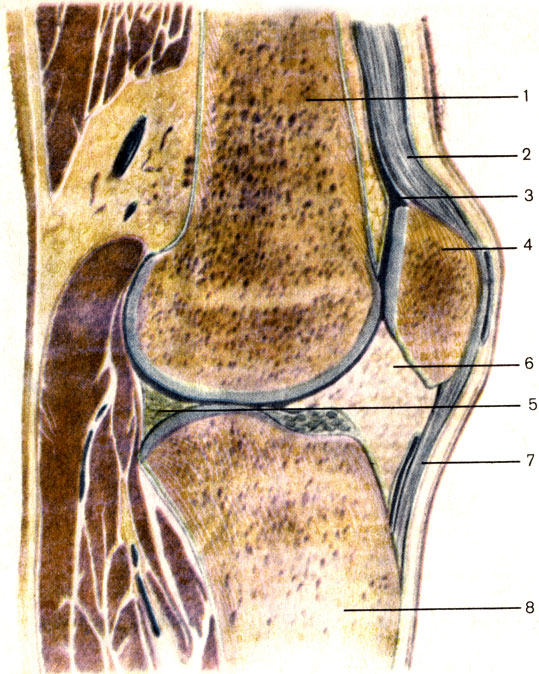

Капсула сустава (рис. 43) на бедренной кости спереди прикрепляется высоко, сзади почти доходит до суставных поверхностей мыщелков, с боков она наиболее близка к суставной поверхности - проходит между мыщелками и надмыщелками. Последние остаются свободными. На большеберцовой кости капсула прикрепляется под суставной поверхностью мыщелков, а нанадколеннике линия фиксации капсулы идет непосредственно по краю суставной поверхности.

Рис. 43. Коленный сустав; сагиттальный распил. 1 - бедренная кость (os femoris); 2 - суставная капсула (capsula articularis); 3 - суставная полость (cavitas articulare); 4 - надколенник (patella); 5 - медиальный мениск (meniscus medialis); 6 - крыловидная складка (plica alaris); 7 - связка надколенника (lig. patellae); 8 - большеберцовая кость (tibia)

Сустав укрепляется также внешними связками. Большеберцовая коллатеральная связка идет от медиального надмыщелка бедренной кости к медиальному мыщелку большеберцовой кости. Малоберцовая коллатеральная связка расположена между латеральным надмыщелком бедренной кости и головкой малоберцовой кости. Укрепляет сустав и связка надколенника, прикрепляющаяся к бугристости большеберцовой кости и являющаяся частью сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Сзади капсулу укрепляют косая и дугообразная подколенные связки.

Необходимо отметить, что вокруг коленного сустава имеется много (более 10) синовиальных сумок. Часть из них сообщается с полостью сустава и способствует нормальному функционированию столь больших по площади суставных поверхностей; другая часть сумок находится под сухожилиями мышц, уменьшая их трение о кость.

Коленный сустав блоковидно-вращательный. Вокруг фронтальной оси возможны сгибание и разгибание, вокруг вертикальной оси при согнутом колене вращение голени внутрь и наружу.

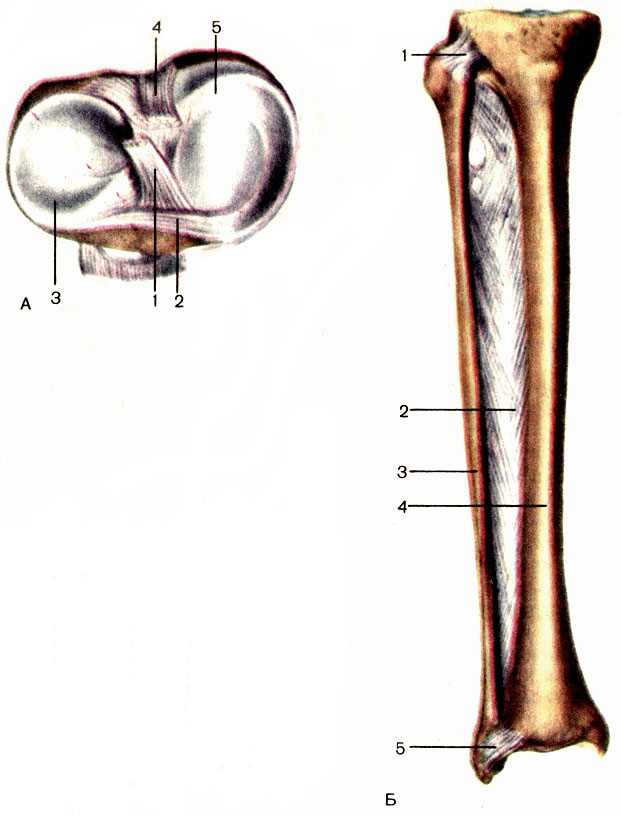

Соединения костей голени. Проксимальные концы большеберцовой и малоберцовой костей образуют межберцовый сустав (articulatio tibiofibularis; рис. 44). Капсула его прикрепляется по краю суставных поверхностей и укрепляется передней и задней связками головки малоберцовой кости. Сустав плоский, возможны небольшие скользящие движения.

Рис. 44. Мениски коленного сустава (А). Соединения костей голени (Б). А: 1 - передняя крестообразная связка (lig. cruciatum anterius); 2 - поперечная связка колена (lig. transversum genus); 3 - латеральный мениск (meniscus lateralis); 4 - задняя крестообразная связка (lig. cruciatum posterius); 5 - медиальный мениск (meniscus medialis). Б: 1 - межберцовый сустав (articulatio tibiofibularis); 2 - межкостная перепонка голени (membrane interossea cruris); 3 - малоберцовая кость (fibula); 4 - большеберцовая кость (tibia); 5 - межберцовый синдесмоз (syndesmosis tibiofibularis)

Пространство между телами костей голени заполнено межкостной перепонкой голени - прочной фиброзной пластинкой, прикрепляющейся к межкостным краям большеберцовой и малоберцовой костей.

Дистальные концы костей голени соединяются посредством передней и задней межберцовых связок.

Голеностопной сустав (articulatio talocruralis рис. 45). Нижняя суставная поверхность большеберцовой кости и суставные поверхности мыщелков обеих костей голени образуют суставную ямку в виде вилки, охватывающей блок таранной кости. Суставная капсула тонкая, прикрепляется по краю суставных поверхностей, спереди несколько отступя от них. С внутренней стороны сустав укреплен медиальной связкой, идущей от медиальной лодыжки к таранной, пяточной и ладьевидной костям. С наружной стороны проходят передняя и задняя таранно-малоберцовые и пяточно-малоберцовая связки. Сустав блоковидный, с одной фронтальной осью вращения, вокруг которой происходят разгибание (поднимание носка стопы кверху) и сгибание (опускание стопы). При согнутой стопе возможны боковые движения.

Рис. 45. Суставы и связки стопы, правой; распил через голеностопный сустав. 1 - голеностопный сустав (articulatio talocruralis); 2 - таранно-пяточно-ладьевидный сустав (articulatio talocalcaneonaviculars); 3 - пяточно-кубовидный сустав (articulatio calcaneocuboidea); 4 - поперечный сустав предплюсны (articulatio tarsi transversa); 5 - раздвоенная связка (lig. bifurcatum); 6 - клиноладьевидный сустав (articulatio cuneo-navicularis); 7 - предплюсне-плюсневые суставы (articulationes tarsometatarseae); 8 - тыльная предплюсне-плюсневая связка (lig. tarsometatarseum dorsale); 9 - плюснефаланговые суставы (articulationes metatarsophalan-geales); 10 - межфаланговые суставы стопы (articulationes interphalangeales pedis); 11 - подтаранный сустав (articulatio subtalaris)

Семь костей предплюсны соединяются между со0ой межпредплюсневыми суставами: подтаранным, таранно-пяточно-ладьевидным, пяточно-кубовидным и клиноладьевидным.

Подтаранный сустав (articulatio subtalaris). Сустав образуют задние суставные поверхности таранной и пяточной костей. Капсула проходит по краю суставных поверхностей и укрепляется боковыми таранно-пяточными связками. Сустав цилиндрический, функционирует вместе со следующим суставом.

Таранно-пяточно-ладьевидный сустав (articulatio talocalca-neonavicularis). Суставную впадину для головки таранной кости образуют передняя таранная суставная поверхность пяточной кости, впадина ладьевидной кости и подошвенная пяточно- ладьевидная связка, приобретающая в области сустава хрящевую структуру. Суставная капсула укреплена с тыльной и подошвенной сторон связками. Имеется также мощная межкостная связка между таранной и пяточной костями. Сустав шаровидный, но, поскольку он функционирует обычно вместе с подтаранным суставом, движения происходят вокруг одной оси, идущей косо вперед, вверх и медиально. Приведение стопы сопровождается ее супинацией (поднимается медиальный край), а отведение происходит вместе с пронацией (поднимается латеральный край стопы).

Пяточно-кубовидный сустав (articulatio calcaneocuboidea). Сустав образуют прилежащие суставные поверхности пяточной и кубовидной костей. Капсула сустава прикрепляется по краю суставных поверхностей, укреплена тыльной и подошвенной связками. По форме сочленяющихся поверхностей пяточно-кубовидный сустав седловидный. Движения в нем возможны вокруг одной оси, проходящей продольно и допускающей скользящие вращательные движения, увеличивающие размах движений в подтаранном и таранно-пяточно-ладьевидном суставах.

Анатомически разобщенные таранно-ладьевидный и пяточно-кубовидный суставы для целей практической медицины объединяются под общим названием "поперечный сустав предплюсны" (шопаров сустав; см. рис. 45). В дополнение к описанным связкам сустав укрепляется раздвоенной связкой, (lig. Bifurcatum), состоящей из пяточно-кубовидной и пяточно-ладьевидной связок. Раздвоенная связка считается "ключом" шопарова сустава; без ее рассечения сустав не раскроется.

Клиноладьевидный сустав (articulatio cuneonavicularis). Сустав образован передней суставной поверхностью ладьевидной кости и задними суставными поверхностями трех клиновидных костей. Капсула прикрепляется по краю суставных поверхностей и дополняется тыльными, подошвенными и межкостными связками. По форме сустав плоский, со скользящими движениями, дополняющими движения в надтаранном, подтаранном и таранно-пяточно-ладьевидном суставах.

Предплюсне-плюсневые суставы (articulationes tarsometa-tarsales). Различают три анатомически разобщенных сустава:

1) между медиальной клиновидной и I плюсневой костями; 2) между промежуточной и латеральной клиновидными с одной стороны и II и III пястными костями - с другой; 3) между кубовидной и IV и V пястными костями. Суставы укреплены тыльными, подошвенными и межкостными связками. По форме плоские, с незначительными скользящими движениями. Для практических целей эти три сустава объединяют в один поперечно идущий сустав (сустав Лисфранка; см. рис. 45, красная линия). Он также имеет свой "ключ" - медиальную межкостную предплюсне-плюсневую связку, идущую от медиальной клиновидной кости к основанию II плюсневой кости.

Плюснефаланговые суставы (articulationes metatarsophalangeals) . Образованы суставными поверхностями головок пястных костей и оснований проксимальных фаланг. Укреплены коллатеральными, глубокой поперечной плюсневой и подошвенными связками. В суставах возможны сгибание и разгибание пальцев, а также небольшие отведения и приведения.

Межфаланговые суставы стопы (articulationes interphalan-geales pedis). Суставы расположены между фалангами пальцев стопы. Укреплены коллатеральными связками. По форме блоковидные, движения возможны вокруг одной поперечной оси - сгибание и разгибание пальцев стопы.

Сходство и различия в строении верхней и нижней конечностей. Общность происхождения и развития обусловила большое сходство в строении скелетов верхней и нижней конечностей. В каждой из них имеется пояс, соединяющийся с осевым скелетом (у верхней конечности с грудиной, у нижней - с крестцом). Проксимальный конец свободного отдела конечности имеет одну длинную трубчатую кость (плечевая, бедренная). Дистальнее располагаются по две кости (лучевая и локтевая на верхней, большеберцовая и малоберцовая - на нижней). Общее строение имеют также кисть и стопа. Если не считать гороховидной кости, являющейся сесамовидной, то в запястье и в предплюсне по семь костей, по пять коротких трубчатых костей в пясти и в плюсне. На кисти и стопе по две фаланги в I пальце и по три фаланги во всех остальных.

Даже у животных в связи с характером их передвижения задние конечности отличаются от передних. Различия эти у человека выражены еще сильнее, что связано с прямохождением и особым участием верхней конечности в труде. Пояс верхней конечности связан с осевым скелетом более подвижно. Плечевой сустав имеет больший размах движений. В области предплечья лучевая кость, а вместе с ней и кисть способны совершать вращательные движения вокруг локтевой кости, в результате чего кисть может вращаться почти на 360°. Соединения костей запястья, пястно-фаланговые и межфаланговые суставы подвижны.

Нижняя конечность более приспособлена для опоры и передвижения. Она крепче соединена с осевым скелетом и образует костное кольцо - таз. Кости ее пояса передают давление со стороны туловища на нижние конечности. Бедренная кость и кости голени более массивны. Тазобедренный сустав с глубокой ямкой и мощными связками. Менее подвижны и укреплены связками коленный, голеностопный и суставы стопы.

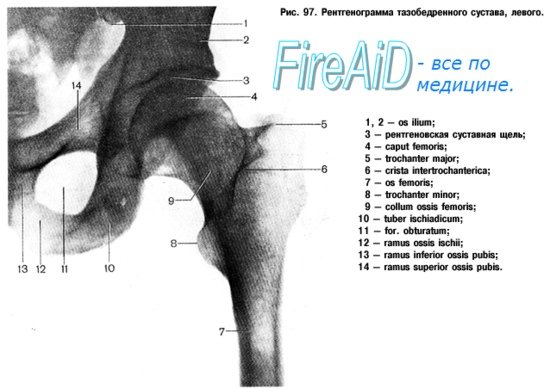

Н а рентгеновских снимках анатомия тазобедренного сустава выглядит просто и понятно даже далёким от медицины людям, однако, всё не так банально, как кажется на первый взгляд. Хотя сочленение состоит всего из двух костей и визуально напоминает обычный шарнир, его полноценная работа включает гораздо больше возможностей, нежели простое вращение в строго ограниченном радиусе. Сустав обеспечивает полноценную ходьбу, поддерживает организм в вертикальном положении и помогает нижним конечностям справляться с высокими нагрузками. В чём заключаются анатомические особенности тазобедренного сочленения, от чего зависит нормальная физиология сустава и как она изменяется с возрастом? Давайте рассмотрим сложные вопросы ортопедической анатомии более наглядно и последовательно.

Базовая анатомия тазобедренного сустава: кости, образующие сочленение

Тазобедренный сустав человека образуют две кости, поверхности которых в идеале совпадают, словно кусочки паззла. Вертлужная впадина на поверхности подвздошной кости играет роль своеобразной лузы, в которую погружается шарообразный отросток бедренной кости — головка, полностью покрытая прочным и эластичным хрящиком. Такой комплекс напоминает шарнир, вращение которого достигается за счёт гармоничного совпадения размеров и форм примыкающих костно-хрящевых структур.

Мягкое и безболезненное скольжение между двумя довольно плотно примыкающими костями достигается благодаря особому строению хрящевых тканей. Комбинация коллагеновых и эластиновых волокон позволяет поддерживать жёсткую и одновременно упругую структуру хрящей, а молекулы протеогликанов и входящей в состав воды гарантируют необходимую податливость и эластичность. Кроме того, именно эти вещества отвечают за своевременное выделение оптимального количества суставной жидкости, которая служит амортизатором во время движения, защищая чувствительные хрящики от истирания.

Полость сустава ограничена специальной капсулой, основу которой составляют фиброзные волокна. Эти молекулы отличаются повышенной прочностью, благодаря чему даже под большим давлением сустав сохраняет свою целостность и первоначальную форму. Впрочем, этот резерв не безграничен, и на 100 % гарантировать невозможность вывиха, к сожалению, нельзя: при неадекватных нагрузках, сильнейшем давлении извне или резком смещении в пространстве столь нетипичная травма вполне реальна.

Тазобедренный сустав: анатомия связочного аппарата

Очень важную роль в функциональности тазобедренного сустава играют связки. Именно эти сверхпрочные волокна поддерживают оптимальную форму сустава, обеспечивают в должной мере подвижность и активность сочленения, защищают от травм и деформации. Связочный аппарат тазобедренного сустава представлен мощнейшими волокнами:

Анатомические особенности и функции мышечного каркаса

Мускулатура тазобедренного сустава представлена волокнами различного рода и функциональности. Это связано в первую очередь с разнообразной траекторией движения, которую может выполнять бедро. Так, если классифицировать мышечные волокна на группы по функциям, в анатомии тазобедренного сустава следует выделить:

- Поперечную, или фронтальную, группу мышц, которая отвечает за сгибание и разгибание нижней конечности в области таза. Среди них присутствуют мышцы-сгибатели (портняжная, подвздошно-поясничная, гребенчатая, прямая, напрягатель широкой фасции) и мышцы-разгибатели бедра (большая ягодичная, большая приводящая, полусухожильная, полуперепончатая и двуглавая). Благодаря их скоординированной работе человек может садиться и вставать, присаживаться на корточки и принимать вертикальное положение, подтягивать ноги к груди и выпрямляться.

- Переднезадние, или сагиттальные, мышцы регулируют приведение-отведение ноги. К этой группе относятся приводящие (большая, короткая и длинная приводящие, тонкая и гребенчатая) и отводящие (внутренняя запирательная, напрягатель широкой фасции, близнецовая, грушевидная, средняя и малая ягодичные) мышечные волокна.

- Продольная группа мышц координирует вращение бедра. Здесь выделяют мышцы-супинаторы (близнецовая, грушевидная, подвздошно-поясничная, квадратная, портняжная, запирательная, большая ягодичная и задние группы средней и малой ягодичных волокон) и пронаторы (напрягатель широкой фасции, полусухожильная, полуперепончатая, передняя группа средней и малой ягодичных волокон).

Каждая из представленных в анатомии тазобедренного сустава мышц выполняет не только двигательную функцию: мощные волокна забирают на себя часть нагрузки при движениях. И чем более они натренированы, тем лучше справляются с давлением, разгружая тем самым сустав и выполняя амортизирующую функцию. Благодаря этому снижается ещё и вероятность травматизма при неудачных движениях, поскольку мышцы более мобильны и растяжимы, нежели ткани сустава.

Нервные волокна, примыкающие к тазобедренному суставу

Как и любой сустав организма человека, тазобедренное сочленение не отличается высокой организацией нервной системы: локализованные в этой области окончания в основном иннервируют мышечные волокна, регулируя степень чувствительности и скоординированную работу каждой группы мышц в ответ на внешнее воздействие. Условно все нервные волокна тазобедренной области можно разделить на 3 группы:

- передненаружные, к которым относятся ветви бедренного нерва;

- передневнутренние — ветви запирательного нерва;

- задние — ветви седалищного нерва.

Каждая группа локализована в определённом участке бедра, за который и отвечает в сложном устройстве нервной системы организма в целом и нижних конечностей в частности.

Кровообращение тканей тазобедренного сустава: анатомия артерио-венозного русла

В питании и снабжении кислородом тканей тазобедренного сустава принимают участие артерия круглой связки, восходящая ветвь латеральной и глубокая ветвь медиальной артерий, огибающих бедренную кость, а также определённые ветви наружной подвздошной, нижней подчревной, верхней и нижней ягодичных артерий. Причём значимость каждого из этих сосудов неодинакова и может изменяться с возрастом: если в юности сосуды круглой связки переносят ощутимое количество крови к головке бедра, то с годами этот объём снижается примерно до 20—30 %, уступая место медиальной огибающей артерии.

Физиологические возможности тазобедренного сустава

Тазобедренный сустав может выполнять движения сразу в трёх плоскостях — фронтальной, сагиттальной и вертикальной. Благодаря продуманному природой строению сустава человек может с лёгкостью сгибать и разгибать бедро, отводить его в сторону и приводить в исходное положение, вращать во всех направлениях, причём на довольно ощутимый угол, величина которого может варьировать в зависимости от анатомических особенностей и натренированности связочного аппарата. Но и это ещё не всё: тазобедренный сустав является одним из немногих соединений, способных переходить из фронтальной в сагиттальную ось, обеспечивая свободной конечности круговое движение в полном объёме. Именно от этой способности в первую очередь зависит подвижность человека, его физические данные и способности к определённым видам спорта (например, гимнастике, лёгкой атлетике, аэробике и т. д.).

Обратной стороной медали является быстрый износ хрящевых поверхностей тазобедренного сустава. Тазовые и бедренные кости переносят максимальную нагрузку во время ходьбы, бега и других видов физической активности, соответственно, это давление переносится и на суставы. Ситуация может усугубляться чрезмерно высоким весом, слишком интенсивной физической активностью или, наоборот, пассивным образом жизни, при котором мышечный аппарат практически не защищает сустав от деформации. В результате этого хрящевые поверхности начинают истираться, воспаляться и становиться тоньше, появляется болезненность, а траектория движений значительно ограничивается. Даже малейшее отклонение в состоянии мышц, связок или костей тазобедренного сустава может привести к серьёзной патологии, которая впоследствии потребует длительного и интенсивного лечения.

Впрочем, восстановление полноценной функции сочленения возможно не всегда: в некоторых случаях требуется оперативное вмешательство, при котором поражённые ткани заменяются протезом. Чтобы этого не произошло, стоит смолоду следить за состоянием опорно-двигательного аппарата, заниматься укреплением суставов, разумно и умеренно тренировать мышечный каркас и заботиться о правильном и полноценном питании организма. Только таким образом можно защитить суставы от разрушения, а себя — от болезненных ощущений, скованности движений и утомительного лечения!

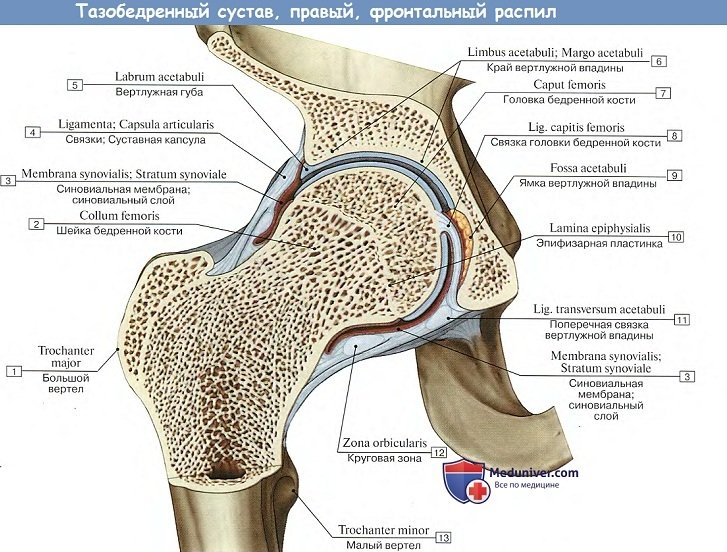

Тазобедренный сустав, art. coxae, образован со стороны тазовой кости полушаровидной вертлужной впадиной, acetabulum, точнее ее facies lunata, в которую входит головка бедренной кости. По всему краю вертлужной впадины проходит волокнисто-хрящевой ободок, labium acetabulare, делающий впадину еще более глубокой, так что вместе с ободком глубина ее превосходит половину шара. Ободок этот над incisura acetabuli перекидывается в виде мостика, образуя lig. transversum acetabuli.

Вертлужная впадина покрыта гиалиновым суставным хрящом только на протяжении facies lunata, a fossa acetabuli занята рыхлой жировой тканью и основанием связки головки бедренной кости. Суставная поверхность сочленяющейся с acetabulum бедренной головки в общем равняется двум третям шара. Она покрыта гиалиновым хрящом, за исключением fovea capitis, где прикрепляется связка головки. Суставная капсула тазобедренного сустава прикрепляется по всей окружности вертлужной впадины.

Прикрепление суставной капсулы на бедре спереди идет по всему протяжению linea intertrochanterica, а сзади проходит по бедренной шейке параллельно crista intertrochanterica, отступя от него в медиальную сторону.

Благодаря описанному расположению линии прикрепления капсулы на бедренной кости большая часть шейки оказывается лежащей в полости сустава. Тазобедренный сустав имеет еще две внутрисуставные связки: упомянутую lig. transversum acetabuli и связку головки, lig. capitis femoris, которая своим основанием начинается от краев вырезки вертлужной впадины и от lig. transversum acetabuli; верхушкой своей она прикрепляется к fovea capitis femoris. Связка головки покрыта синовиальной оболочкой, которая поднимается на нее со дна вертлужной впадины.

Она является эластической прокладкой, смягчающей толчки, испытываемые суставом, а также служит для проведения сосудов в головку бедренной кости. Поэтому при сохранении этой оболочки во время переломов шейки бедренной кости головка не омертвевает.

Тазобедренный сустав относится к шаровидным сочленениям ограниченного типа (чашеобразный сустав), а потому допускает движения, хотя и не столь обширные, как в свободном шаровидном суставе, вокруг трех главных осей: фронтальной, сагиттальной и вертикальной. Возможно также и круговое движение, circumductio.

Вокруг фронтальной оси происходит сгибание нижней конечности и разгибание. Самое большое из этих двух движений — это сгибание благодаря отсутствию натяжения фиброзной капсулы, которая сзади не имеет прикрепления к бедренной шейке. При согнутом колене оно больше всего (118 — 121°), так что нижняя конечность при максимальном своем сгибании может быть прижата к животу; при разогнутой в колене конечности движение меньше (84 — 87°), так как его тормозит натяжение мышц на задней стороне бедра, которые при согнутом колене бывают расслабленными.

Разгибание предварительно перед тем согнутой ноги происходит до вертикального положения. Дальнейшее движение кзади очень невелико (около 19°), так как оно тормозится натягивающейся lig. iliofemorale; когда, несмотря на это, мы разгибаем ногу еще дальше, это происходит за счет сгибания в тазобедренном суставе другой стороны. Вокруг сагиттальной оси совершается отведение ноги (или ног, когда они разводятся одновременно в латеральную сторону) и обратное движение (приведение), когда нога приближается к средней линии. Отведение возможно до 70 — 75°. Вокруг вертикальной оси происходит вращение нижней конечности внутрь и наружу, которое по своему объему равняется 90°.

Соответственно трем основным осям вращения располагаются наружные связки сустава: три продольные (ligg. iliofemorale, pubofemoral et ischio-femorale) — перпендикулярно горизонтальным осям (фронтальной и сагиттальной) и круговая (zona orbicularis), перпендикулярная вертикальной оси.

1. Lig. iliofemorale расположена на передней стороне сустава. Верхушкой она прикрепляется к spina iliaca anterior inferior, а расширенным основанием — к linea intertrochanterica. Она тормозит разгибание и препятствует падению тела назад при прямохождении. Этим объясняется наибольшее развитие данной связки у человека, она становится самой мощной из всех связок человеческого тела, выдерживая груз в 300 кг.

2. Lig. pubofemorale находится на медиально-нижней стороне сустава, протягиваясь от лобковой кости к малому вертелу, и вплетаясь в капсулу. Она задерживает отведение и тормозит вращение кнаружи.

3. Lig. ischiofemorale начинается сзади сустава от края acetabulum в области седалищной кости, идет ла-терально над шейкой бедра и, вплетаясь в капсулу, оканчивается у переднего края большого вертела. Она задерживает вращение бедра кнутри и вместе с латеральной частью ligamentum iliofemorale тормозит приведение.

4. Zona orbicularis имеет вид круговых волокон, которые заложены в глубоких слоях суставной капсулы под описанными продольными связками и охватывают в виде петли шейку бедра, прирастая вверху к кости под spina iliaca anterior inferior. Круговое расположение zona orbicularis соответствует вращательным движениям бедра.

Нужно заметить, что у живого человека связки не доходят до своего предельного натяжения, так как торможение в известной мере достигается напряжением мышц в окружности сустава.

Обилие связок, большая кривизна и конгруентность суставных поверхностей тазобедренного сустава в сравнении с плечевым делают этот сустав более ограниченным в своих движениях, чем плечевой, что связано с функцией нижней конечности, требующей большей устойчивости в этом суставе. Это ограничение и прочность сустава являются причиной и более редких, чем в плечевом суставе, вывихов.

Фронтальный срез женского таза, Т1-взвешенное изображение (магнитно-резонансная томография):

1 - внутренняя подвздошная артерия; 2 — тело матки; 3 — яичник;

4 — тело позвонка; 5 — большая поясничная мышца; 6 - маточная груба; 7 - вертлужная впадина;

8- головка бедренной кости; 9 — большой вертел бедренной кости; 10 — прямая кишка; 11 — седалищная кость.

Кровоснабжение тазобедренного сустава

Тазобедренный сустав получает артериальную кровь из rete articulare, образованной ветвями a. circumflexa femoris medialis et lateralis (из a. profunda femoris) и a. obuturatoria. От последней отходит г. acetabulars, которая направляется через lig. capitis femoris к головке бедренной кости. Венозный отток происходит в глубокие вены бедра и таза — v. profunda femoris, v. femoralis, v. iliaca interna. Отток лимфы осуществляется по глубоким лимфатическим сосудам к nodi limphatici inguinales profundi. Капсула сустава иннервируется из nn. obturatonus, femoralis et ischiadicus.

Читайте также: