Свободные костно хрящевые тела

Классификация

Классификация свободных тел основывается на их размере, количестве и подвижности:

- Малые свободные тела (диаметром менее 3 мм)

- Свободные тела среднего размера (диаметром 4-10 мм)

- Крупные свободные тела (более 11 мм)

- Единичные или множественные свободные тела

- Фиксированные или нефиксированные свободные тела

Диагностика

Для диагностики внутрисуставного тела коленного сустава применяются:

Жалобы: Как правило, пациенты жалуются на периодическое заклинивание сустава. В некоторых случаях основными жалобами становятся боль, рецидивирующие синовиты или болезненное заклинивание, связанное с нестабильностью сустава. Кроме того, возможно ограничение объема движения. Крупные свободные тела в передних отделах сустава могут приводить к дефициту разгибания, свободные тела в задних отделах вызывают ограничение сгибания.

Специфических клинических тестов для диагностики свободных внутрисуставных тел нет. Очень крупные свободные тела легко пальпируются, и врач или пациент в состоянии перемещать их под кожей вперед и назад. Хруст и щелчки при движениях в суставе говорят о выраженном поражении хряща в результате заклинивания нефиксированного свободного тела.

Для диагностики патологии необходимо выполнение рентгенографии коленного сустава в 2 проекциях (при рентгенографическом исследовании выявляются только хотя бы частично окостеневшие свободные тела. Свободные тела, полностью состоящие из хряща, встречаются наиболее часто и совершенно неразличимы на рентгенограммах).

КТ коленного сустава высокоточный метод диагностики, который необходимо применять для визуализации свободного тела.

МРТ коленного сустава выполняется для уточнения характера и степени повреждения, определения локализации и размеров внутрисуставного тела, а также обладает высокой информативной значимостью.

При оценке рентгенограмм и данных МРТ, КТ могут возникать ошибки, причиной которых наиболее часто являются:

- Фабелла. Нередко встречающаяся мелкая сесамовидная кость, локализующаяся в области прикрепления латеральной головки двуглавой мышцы.

- Медиальная фасетка надколенника. При рентгенографии, выполняемой после вывиха надколенника с разрывом медиального ретинакулюма, могут появляться участки оссификации и кальцификации ретинакулюма.

Хирургическое лечение

При наличии жалоб у пациента, а также инструментально доказанного наличия свободного тела в коленном суставе выставляются показания к оперативному лечению – на современном этапе развития ортопедии – это эндоскопическое удаление внутрисуставного тела. Артроскопия коленного сустава помимо лечебной, несет еще и диагностическую функцию, позволяя установить причину появления суставного тела.

Показания к артроскопическому удалению внутрисуставного тела коленного сустава

У пациентов с блокадами и заклиниваниями в суставе не стоит применять консервативную тактику, так как, вероятно, у них уже имеется довольно глубокое поражение хрящевого покрова. Методом выбора является хирургическое удаление свободных тел. Показания к хирургическому лечению выставляются при инструментально доказанном наличии внутрисуставного тела (по данным рентгенографии, МРТ). Также артроскопическое вмешательство показано при блокадах коленного сустава неясной этиологии.

Положение больного во время операции. Больной укладывается на операционном столе в положении лежа на спине с согнутыми ногами в коленных суставах под углом 90 градусов для расслабления бедренной мускулатуры и снятия натяжения мышц нижних конечностей. Бедро жестко фиксируется в специальной подставке, колено согнуто, голень свешивается со стола.

Целью операции является не только удаление свободного тела, но и выявление причины его образования, а также лечение вторичных повреждений (например, повреждения хряща).

Используются стандартные нижние артроскопические доступы. Нижний латеральный доступ выполняется узким скальпелем (45 гр. к фронтальной плоскости колена) в треугольнике, ограниченном латеральным краем lig. patella (1 см от него), латеральным мыщелком бедра и тибиальным плато (1 см над ним). Нижний медиальный доступ производится скальпелем аналогично, но под визуальным контролем введенного в полость сустава с латеральной стороны артроскопа и по ходу иглы - проводника, которой предварительно пунктируется колено в медиальном треугольнике. Последний доступ используется для введения микрохирургического ручного и электроинструментария.

Первым этапом операции является диагностическая артроскопия в классической последовательности:

- осмотр верхних отделов сустава и пателло-феморального сочленения при разогнутом колене;

- ревизия медиального отдела при разогнутом и согнутом колене с вальгусным отклонением голени и расширением медиальной суставной щели;

- обзор медиального, а затем межмыщелкового пространства при постепенном сгибании сустава до 90 гр;

- осмотр латерального отдела в положении сгибания коленного сустава с варусным отклонением голени, при котором расширяется латеральная суставная щель.

Вторым этапом является артроскопическое обнаружение и удаление внутрисуставного тела.

Для удаления малых свободных тел используются следующие техники:

- Аспирация через шахту артроскопа. Необходимо отключить приток и включить отток, благодаря чему свободное тело должно сместиться к концу артроскопа. Затем следует отсоединить артроскоп и вывести его из шахты; свободное тело последует за артроскопом за счет градиента давления. Свободное тело может покинуть сустав либо через канал оттока, либо через входное отверстие шахты.

- Фиксация свободного тела при помощи иглы. Избежать смещения свободного тела позволяет его фиксация иглой, чрескожно введенной в сустав. Если свободное тело удалось зафиксировать жестко (при его однородной консистенции), можно приступать к дальнейшим диагностическим манипуляциям, избегая резких и грубых сгибаний или разгибаний до его удаления.

- Установка нового инструментального порта. В случаях, когда свободное тело невозможно зафиксировать иглой или аспирировать обратным током жидкости через шахту, устанавливается медиальный инструментальный порт, через который можно захватить свободное тело артроскопическим зажимом и удалить из полости сустава. Кроме того, свободное тело можно удалить через ирригационную канюлю или вакуумировать с помощью шейвера.

Третьим этапом является определение источника образования внутрисуставного тела и лечение вторичных повреждений. При необходимости и по показаниям производят вмешательства на менисках, костно-хрящевых структурах. Одной из целей вмешательства является поиск причины образования свободного тела. Осмотр сустава нередко позволяет обнаружить крупные хрящевые и, иногда, косно-хрящевые дефекты. Наличие подобных дефектов является, как правило, плохим прогностическим фактором в отношении возобновления активных спортивных или рабочих нагрузок. При выявлении крупного дефекта необходимо оценить возможность пересадки костно-хрящевых трансплантатов или другого реконструктивного вмешательства.

Послеоперационное ведение

В палате непосредственно после оперативного вмешательства необходимо придать возвышенное положение конечности на шине Белера, местно холод на рану. Анальгетики назначаются (кратность и длительность) с учетом выраженности болевого синдрома. С первых дней назначаются изометрическая гимнастика и электростимуляция мышц конечности (10-14 процедур). Тепловые процедуры (электромагнитное поле ультра – и сверхвысоких частот), парафин, озокерит 10-14 процедур) целесообразно применять по истечении первых 2-3 недель.

Иммобилизации конечности, как правило, не требуется. Разрешение ходить при помощи костылей с частичной нагрузкой на оперированную конечность с 1-3дня после операции. Следует избегать длительного стояния на ногах.

Средняя продолжительность пребывания больного в стационаре после операции составляет 2-4 дня в зависимости от тяжести сопутствующих повреждений. Длительность периода временной нетрудоспособности также зависит от объема и сложности хирургического вмешательства. В среднем она составляет 1-3 месяца. К спортивным занятиям можно приступить только под врачебным контролем и не ранее, чем через 3-6 месяцев.

В остальном, послеоперационный протокол реабилитации зависит от сопутствующих внутрисуставных повреждений.

Внимание! Все материалы размещенные на странице не являются рекламой,

а есть не что иное как мнение самого автора,

которое может не совпадать с мнением других людей и юридических лиц!

Фиксированными называются внутрисуставные тела, частично или полностью прилегающие к капсуле или другим структурам сустава.

Возникновению свободных тел может способствовать множество причин. Хрящевые и костно-хрящевые внутрисуставные свободные тела чаще всего формируются при дегенеративно-дистрофических заболеваниях, скол суставного хряща в виде чешуйки может стать результатом травмы.

Кроме того, свободными телами являются фрагменты менисков, крестообразных связок при их разрыве, а также фиброзированные ворсины синовиальной оболочки (из области инфрапателлярной складки) и фрагменты опухолей.

Реже источником свободных тел служат свободные фиксаторы – скобы, винты, остатки костного цемента после эндопротезирования сустава. Крайне редко внутрисуставными свободными телами становятся инородные объекты (иглы, частицы металлов, камешки).

Как правило, пациенты жалуются на периодическое заклинивание сустава. В некоторых случаях основными жалобами становятся боль, рецидивирующие синовиты или болезненное заклинивание, связанное с нестабильностью сустава.

Кроме того, возможно ограничение объёма движения. Крупные свободные тела в передних отделах сустава могут приводит к дефициту разгибания, свободные тела в задних отделах вызывают ограничение сгибания.

Специфических клинических тестов для диагностики свободных внутрисуставных тел нет. Очень крупные свободные тела легко прощупываются, и врач или пациент в состоянии перемещать их под кожей вперед и назад. Хруст и щелчки при движениях в суставе говорят о выраженном поражении хряща в результате интермиттирующего заклинивания нефиксированного свободного тела.

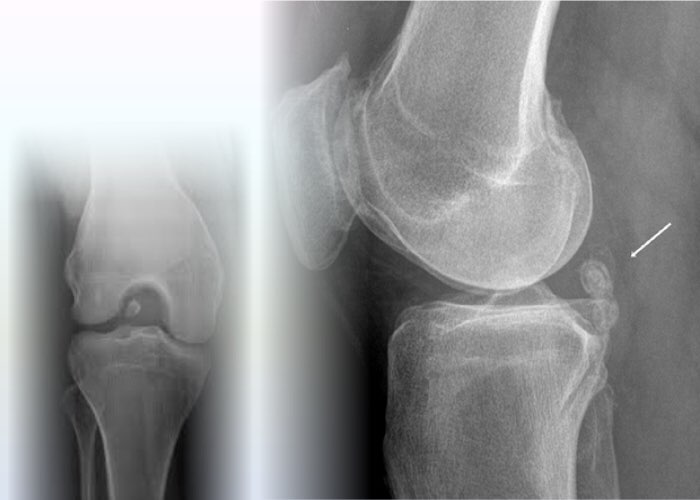

При рентгенографическом исследовании выявляются только хотя бы частично кальцифицированные свободные тела. Свободные тела, полностью состоящие из хряща, встречаются наиболее часто и совершенно неразличимы на рентгенограммах. Во всех случаях необходимо выполнить рентгенографию в двух проекциях. Для чёткой оценки межмыщелковой вырезки рекомендовано исследование в проекции Розенберга (переднезадняя проекция в положении сгибания в коленном суставе на 45°).

Другим вариантом для этих целей является туннельная проекция Фрика. В некоторых случаях необходимы дополнительные косые (30°, 45°) или функциональные проекции. Проекция с максимальным сгибанием в коленном суставе обеспечивает наиболее чёткую картину передней межмыщелковой области для подтверждения или исключения наличия свободных тел, оссификатов или краевых остеофитов.

При оценке рентгенограмм могут возникать ошибки, причиной которых наиболее часто являются:

Нередко встречающаяся мелкая сесамовидная кость, локализующаяся в области прикрепления латеральной головки двуглавой мышцы. При выраженных случаях остеоартроза, фабелла может определяться на рентгенограммах как образование неправильной формы с нечёткими контурами.

- Медиальная фасетка надколенника.

При рентгенографии, выполняемой после вывиха надколенника с разрывом медиального ретинакулюма, могут появляться участки оссификации и кальцификации ретинакулюма. При тангенциальных проекциях они приобретают округлый вид, что позволяет заподозрить интраартикулярные свободные тела. Однако во время артроскопии в этой области свободные тела практически никогда не обнаруживаются, поскольку оссификаты и кальцинаты почти всегда располагаются подкожно и недоступно для артроскопии.

Для уточнения причины необъяснимого заклинивания в суставе и локализации внутрисуставных свободных тел может быть полезным выполнение МРТ. При этом следует заметить, что данные МРТ для планирования лечения малоприменимы, поскольку при выявлении на томограммах свободного тела показано его артроскопическое удаление, а при отсутствии признаков свободных тел артроскопия остаётся единственно возможным методом дальнейшей диагностики и лечения.

- Наиболее частая локализация.

Крупные свободные тела локализуются в достаточно вместительных для них зонах сустава (передняя межмыщелковая область; медиальный, латеральный, заднемедиальный, заднелатеральный и верхний завороты). Небольшие свободные тела могут легко мигрировать в тесные труднодоступные области сустава, где их тяжело обнаружить. Чаще всего миграция происходит через hiatus popliteus и через подменисковые пространства, поэтому в случаях, когда предполагается наличие свободного тела, для осмотра подменискового пространства следует приподнимать латеральные и медиальные мениски от плато большеберцовой кости. Иногда удобно приподнимать мениски при помощи ирригационной канюли. Поток жидкости притягивает свободные тела к отверстию канюли и, зачастую, они эвакуируются из полости сустава непосредственно через неё.

- Размер.

Диаметр свободных тел может варьировать от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Оценка размеров свободных тел имеет большое значение для планирования лечения. Размер свободного тела можно определить по разметке на артроскопическом щупе.

Крупные свободные тела (диаметром более двух см) редко приводят к блокадам сустава, являясь чаще всего причиной хронических синовитов или ограничения подвижности сустава, обычно интермиттирующего. Мелкие и средние свободные тела, в свою очередь, чаще мигрируют в область суставной щели, становясь причиной эпизодов острого заклинивания в суставе.

- Форма.

Большинство свободных тел при артроскопии выглядит как округлые образования бледной окраски. Форма и цвет могут указывать на их хрящевое или костно-хрящевое происхождение. Свободные тела с острыми краями формируются при свежем хрящевом или костно-хрящевом переломе и выявляются при артроскопии, выполненной в первые дни после травмы. Свободные тела с острыми краями, находящиеся в суставе длительное время, приобретают округлую форму, что происходит не в результате трения при движении в суставе, а в результате возросшей активности фибробластов, которые заполняют неровности поверхности остроконечных фрагментов, формируя округлое свободное тело. В связи с отложением в нем солей кальция свободное тело может увеличиваться в размерах или частично кальцифицироваться.

- Консистенция.

Очень крупные свободные тела, кажущиеся твёрдыми на первый взгляд, очень часто при пальпации щупом или захвате артроскопическими щипцами оказываются довольно рыхлыми. Однородный внешний вид далеко не всегда указывает на плотную консистенцию, и поэтому инструмент, которым свободное тело захватывается для удаления, следует размещать крайне осторожно, во избежание образования множества мелких фрагментов разрушенного тела.

Из фиброзных ворсин синовиальной оболочки, фрагментов менисков или волокон крестообразных связок формируются внутрисуставные свободные тела, имеющие резиноподобную консистенцию.

- Фиксированные или нефиксированные свободные тела.

Степень фиксации свободных тел можно определить путём прощупывания. У фиксированных свободных тел необходимо осмотреть и оценить область прикрепления. Иногда плоское свободное тело имеет обширную зону синовиального контакта и может быть почти полностью погружено в синовиальную оболочку. В других случаях фиксированное свободное тело прикрепляется при помощи узкого тканевого мостика.

- Происхождение свободного тела.

Источник образования свободных тел следует установить в обязательном порядке, поскольку это имеет большое значение для дальнейшего лечения, а также прогноза заболевания. Если свободное тело является результатом хрящевого перелома или болезни Кенига, лечебные мероприятия должны включать обработку поверхности хряща с целью индукции роста фиброзной ткани и даже трансплантацию хряща.

- Вторичные повреждения.

Крайне важно выявить все вторичные изменения, вызванные ущемлением свободного тела. Нередко встречаются хрящевые переломы мыщелков бедренной кости с формированием линии перелома в переднезаднем направлении. Свободные тела также могут стать причиной хрящевых переломов с обнажением субхондральной кости.

Лечение

У пациентов с блокадами и заклиниваниями в суставе не стоит применять консервативную тактику, так как, вероятно, у них уже имеется довольно глубокое поражение хрящевого покрова. Методом выбора является хирургическое удаление свободных тел.

После локализации свободного тела необходимо выяснить, фиксировано оно или нет. Фиксированные свободные тела могут вызывать блокады сустава, соскальзывая в межмыщелковое пространство. Цель операции – удаление свободного тела и выявление причины его образования, а также лечение вторичных повреждений.

Если вмешательство заключалось только в удалении фиксированного или нефиксированного свободного тела, при отсутствии болевого синдрома или отёчности пациенту рекомендуются дозированные нагрузки (от 50% до полной к третьему дню послеоперационного периода).

Удаление швов выполняется с четвёртого по шестой день послеоперационного периода. При появлении выпота в суставе показан лимфодренажный массаж. В остальном, послеоперационный протокол реабилитации зависит от сопутствующих внутрисуставных повреждений.

Что такое болезнь Кёнига? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Коновалова Е.А., травматолога со стажем в 9 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Болезнь Кёнига (рассекающий остеохондрит коленного сустава) — это очаговое идиопатическое изменение субхондральной кости, при котором примыкающей к ней суставной хрящ становится нестабильным или разрушается, приводя к изменениям самой кости. Это ортопедическое заболевание может спровоцировать преждевременное развитие остеоартрита [1] .

Болезнь Кёнига может возникнуть в любом возрасте. В большинстве случаев она развивается у молодых людей, обычно в подростковом возрасте [16] . Встречается заболевание относительно редко. По данным литературы, его распространённость в среднем достигает 21 человека на 100 000 населения [15] [16] .

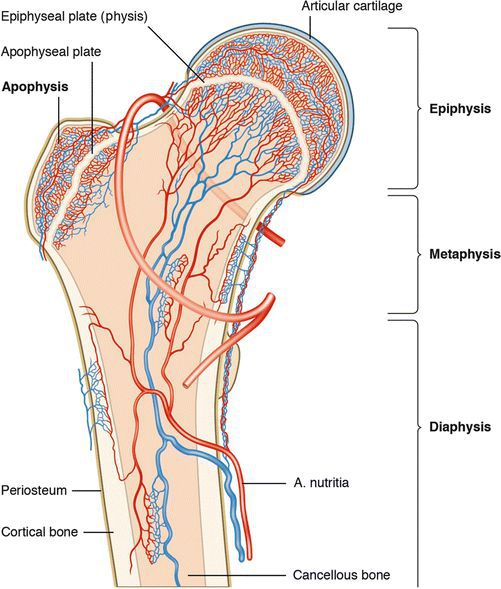

Рассекающий остеохондрит развивается в одном или нескольких местах формирования кости (центрах оссификации). Ему свойственна постепенная дегенерация или асептический некроз — отмирание участков костной ткани. В этот патологический процесс вовлекается как кость, так и суставной хрящ, однако в первую очередь поражается субхондральная кость [11] .

Описание рассекающего остеохондрита впервые встречается во второй половине XIX века. В 1840 году французский хирург Malgaigne первыми описали удаление свободных костно-хрящевых тел из коленного сустава [2] , а в 1870 году английский хирург Paget дал определение этому состоянию — "тихий некроз" [3] .

В 1888 году немецкий врач Kӧnig предположил, что формирование свободных внутрисуставных тел происходит под влиянием различных факторов [4] . Основная причина — идиопатическое воспаление, вызывающее отделение фрагмента от здоровой кости, прогрессию которого он именовал термином "рассекающий остеохондрит".

Точная причина развития этой патологии доподлинно неизвестна до сих пор. Сегодня существуют различные теории возникновения болезни Кёнгиа, включая острые травмы, повторяющиеся микротравмы, генетический фактор, ишемию и нарушение остеохондральной оссификации [5] . Чаще всего развитие заболевания провоцируют неоднократное травмирование [17] . Поэтому к факторам риска заболевания относятся занятия такими видами спорта, которые чаще всего приводят к повреждениям колена — футбол, баскетбол, гимнастика, дзюдо, вольная борьба, тхэквондо, самбо и другие [16] .

На практике Болезнь Кёнига часто обнаруживается у пациентов, профессионально занимающихся танцами, а также курсантов военных училищ.

Симптомы болезни Кёнига

При рассекающем остеохондрите возможно поражение различных суставов — локтевых, голеностопных и тазобедренных. При болезни Кёнига повреждаются только коленные суставы.

Клиническая картина болезни Кёнига может сильно варьироваться. Как правило, дети и подростки предъявляют жалобы на диффузную, неспецифическую боль в переднем отделе коленного сустава. Некоторые пациенты сталкиваются с перемежающимися болезненными ощущениями в колене, которые сопровождаются блокированием сустава и его периодичной отёчностью.

Подобные признаки заболевания могут возникать в обоих коленных суставах, но, как показывает практика, симптоматика возникает поочерёдно: сначала беспокоит один сустав, и через какое-то время присоединяется второй.

В начале заболевания боль и отёк в поражённом суставе проявляют себя более ярко при физической активности [17] . В запущенной стадии эти симптомы беспокоят пациента постоянно, боли становятся ноющими.

Lefort и другие авторы отмечают, что болевая симптоматика встречается более чем у 80% пациентов [6] . Если фрагмент кости нестабилен, у пациентов отмечаются такие механические признаки болезни, как неустойчивость, блок и хруст. При физикальном осмотре наблюдается хромота при ходьбе или беге.

Отёчность, боль, ограничение движений могут также указывать на синовит. Однако при болезни Кёнига у части пациентов боль в области поражённого сустава возникает при пальпации (прощупывания) во время проведения теста Вильсона. При рассекающем остеохондрите этот тест положителен в 25 % наблюдений, а при прекращении воспалительного процесса его результат становится отрицательным.

Иногда при длительно прогрессирующей симптоматике может развиваться атрофия четырёхглавой мышцы бедра, в результате которого бедро становится более худым.

Патогенез болезни Кёнига

Патогенез рассекающего остеохондрита до настоящего времени полностью не изучен. Специалистами были предложены различные теории, но ни одна из них не является основной. Поэтому рассмотрим подробнее каждую.

Многие авторы описывали признаки воспаления в гистологических образцах. Так, в течение шести лет King описал 24 подобных случая рассекающего остеохондрита, а Lavner — 42 случая за два года.

При микроскопическом изучении медиального бедренного мыщелка поражение можно охарактеризовать, как некротическое, неспецифическое, асептическое (негниющее) продуктивное воспалительное изменение. Другие гистологические анализы и вовсе не обнаружили схожие виды воспалительных изменений. Несмотря на имеющиеся доказательства, эта теория развития болезни Кёнига не подкрепляется литературой.

Ray и Coughlin описали 14 случаев рассекающего остеохондрита и предположили, что хроническая или острая травма, совмещённая с ишемией, вызывает прогрессирующее ухудшение и формирование свободных костно-хрящевых тел [7] . Изменения начинаются в субхондральной кости со сниженной массой, которая обнаруживается только с помощью МРТ и выглядит как трабекулярный отёк. В дальнейшем трабекулы костной ткани разрушаются, и формируется склеротическое кольцо — на этой стадии изменений в хрящевой ткани нет. Впоследствии склероз субхондральной кости нарастает, развивается микронестабильность фрагмента, что влечёт за собой изменения хрящевой ткани и приводит к отслоению костно-хрящевого фрагмента или фрагментов.

Одной из важных причин развития болезни Кёнига являются повторяющиеся микротравмы. Fairbank предположил, что удары мыщелков голени о мыщелки бедренной кости могут вызвать рассекающий остеохондрит в классической локации, т.е. в коленном суставе [8] .

Другие авторы описывали различные причины возникновения рассекающего остеохондрита и заключили, что травма, особенно повторяющаяся микротравма, может быть основным фактором развития заболевания. В частности, Cahill предположил, что рассекающий остеохондрит, особенно у детей, возник в результате длительного воздействия на субхондральную кость [9] . К такому мнению на сегодняшний день склоняется большинство учёных.

Нередко в научной литературе говорится о влиянии генетического фактора на возникновение и развитие болезни Кёнига, но точных данных о связи формирования рассекающего остеохондрита и генетической предрасположенности нет.

Невозможность спонтанного излечения рассекающего остеохондрита долгое время объяснялось ишемией или снижением сосудистого питания в месте поражения. Так, в итоге многих гистологических анализов поражений субхондральной кости был обнаружен некроз или снижение количества сосудов. Теоретически нарушить поступление крови в вовлечённый участок может сочетанная травма.

В связи с этим Enneking предположил, что недостаточность артериального разветвления в субхондральной кости может стать причиной нарушения и последующего образования рассекающего остеохондрита.

Классификация и стадии развития болезни Кёнига

Существует несколько классификаций заболевания. Они основываются на возрасте, в котором возникают первые проявления заболевания, рентгенологических признаках, патологической анатомии и артроскопической оценке коленного сустава [11] .

Smillie различает две формы рассекающего остеохондрита: ювенальную и взрослую. Считается, что ювенальная форма связана с нарушением развития эпифиза — концевого отдела трубчатой кости, а патология у взрослых — с прямой травмой.

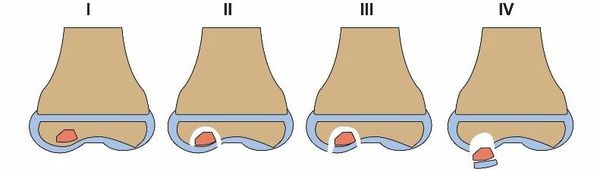

Предложенная Conway и дополненная Guhl патологоанатомическая классификация учитывает анатомические характеристики очага поражения и выделяет четыре стадии заболевания:

- I стадия — отображение очаговых поражений на рентгенограммах, КТ- или МРТ-изображениях в виде склерозированной линии, при этом хрящ интактен, т. е. не повреждён;

- II и III стадии — появление на хряще трещин и частично отщеплённого фрагмента;

- IV стадия — смещение костно-хрящевого фрагмента и признаки дегенеративного поражения хряща.

Международное общество восстановления хряща, классифицируя рассекающий остеохондрит по данным артроскопии, также выделяет четыре стадии болезни [12] :

- I стадия — стабильное повреждение с непрерывной, но размягчённой зоной, покрытой интактным хрящом;

- II стадия — повреждение с частичным нарушением целостности хряща, стабильное при исследовании зондом;

- III стадия — повреждение с нестабильным, но не смещённым фрагментом;

- IV стадия — пустой дефект со смещенным фрагментом.

Dipaola и другие авторы создали классификацию рассекающего остеохондрита на основании МРТ-признаков:

- поражение I класса — отсутствуют повреждения пластинки суставного хряща, но в нём отмечаются утолщения;

- поражение II класса — имеются нарушения в суставном хряще с сигналом низкой интенсивности по краям позади фрагмента;

- поражения III класса — имеются повреждение в суставном хряще с сигналом высокой интенсивности, меняющимся позади фрагмента (в частоте Т-2), предполагая наличие жидкости позади поражения;

- поражения IV класса — запущенная форма заболевания, при котором отмечается наличие свободного костно-хрящевого тела с дефектом поверхностного суставного хряща [10] .

Осложнения болезни Кёнига

Крайняя степень осложнения данного заболевания — это деформирующий артроз с нарушением двигательной активности (блокадой сустава) и изменением оси конечности в целом.

Нарушение биомеханики сустава из-за асептического некроза субхондральной кости и наличие свободных тел внутри сустава приводят к развитию деформирующего гонартроза. Его первым клиническим симптомом является боль, усиливающаяся при физической нагрузке, хромота, особенно при спуске по лестнице. Пациенты отмечают "блоки" коленного сустава и чувство инородного тела в нём. На рентгенограммах можно обнаружить сужение суставной щели, внутрисуставные тела и остеосклероз.

По мере прогрессирования заболевания:

- развивается контрактура (ограничение движений) и крепитация (ощущение хруста при пальпации);

- возникает деформация контуров сустава из-за изменения костной ткани и потери суставного хряща, а также гипотрофия мышц бедра;

- суставная щель в поражённом коленном суставе становится в 2-3 раза уже, чем та же щель в другом колене;

- по краям суставной щели и в зоне межмыщелкового возвышения появляются костные разрастания.

В более тяжёлых стадиях болезни пациент не может до конца выпрямить или согнуть ногу в колене, его беспокоят резко выраженные боли и хромота, а конечности деформируются во внешнюю или внутреннюю сторону. На рентгенограмме суставные поверхности значительно деформированы и склерозированы, отмечается субхондральный некроз, суставной щели практически нет, костные разрастания становятся обширными, появляются свободные суставные тела.

В клетках и сосудах синовиальной оболочки сустава развиваются реакции гиперчувствительности замедленного типа, в результате чего в полости сустава накапливается экссудат (жидкость, возникающая при воспалении) и нарушается функция синовиальной жидкости, которая обычно выполняет роль внутрисуставной смазки.

Диагностика болезни Кёнига

По характеру боли во время осмотра можно определить область поражения:

- при вовлечении внутреннего мыщелка бедра болевая зона располагается по передненаружной поверхности сустава;

- при поражении надколенника возникают фронтальные боли;

- при отшнуровавшемся внутрисуставном теле беспокоят острые болезненные ощущения, локализация которых зависит от расположения ущемлённого фрагмента.

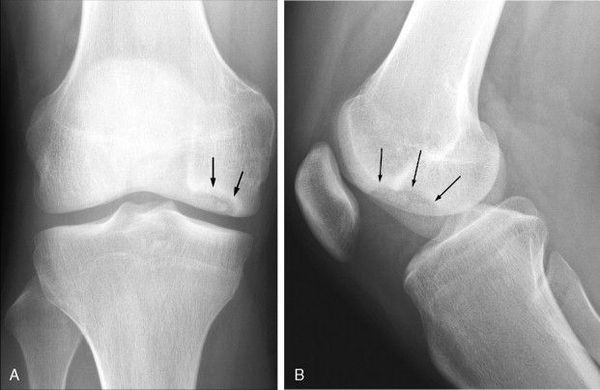

Инструментальная диагностика начинается с рентгенографии сустава в прямой и боковой проекциях, а также в специальных укладках — рентгенография в заднепередней проекции при сгибании в колене до 45 ° и аксиальная (осевая) рентгенограмма надколеннико-бедренного сустава. Рекомендуется проводить рентгенографию обоих коленных суставов, если даже признаки нарушения наблюдаются только в одном, так как в практике около 25 % случаев приходится на билатеральное поражения суставов.

Также необходимо проводить билатеральную полноразмерную рентгенографию нижних конечностей, потому как их оси могут быть связаны с локализацией рассекающего остеохондрита и влиять на методы и успешность лечения.

МРТ обычно используется для точного установления размеров поражения, прогнозирования стабильности фрагмента, соответствия формы суставной поверхности, определения размеров костного отёка и наличия свободных костно-хрящевых тел. Это обследование следует проводить в случаях, когда у пациента есть стойкие симптомы заболевания, но на рентгенограммах никаких признаков рассекающего остеохондрита не обнаруживается [16] .

Дифференциальная диагностика проводиться с деформирующим гонартрозом и повреждение мениска.

Лечение болезни Кёнига

Лечение зависит от нескольких факторов: возраста, размера патологического очага и стабильности фрагмента. В лечении используется, как консервативная терапия, так и хирургические методы лечения.

К консервативной терапии прибегают при лечении отдельных групп пациентов. Её цель — стимулирование регенерации повреждённого очага и предотвращение смещения фрагмента. Добиться этого удаётся в 50-94 % случаев [14] . У пациентов с незрелым скелетом прогноз обычно лучше, чем у других. Лечение патологических очагов более 1 см оказывается неэффективным.

Основным принципом консервативной терапии является прекращение нагрузок на срок до 6-12 недель и ежедневное выполнение упражнений, направленных на поддержание объёма движений в суставе. Производится коррекция повседневной нагрузки, прекращаются занятия спортом и производится иммобилизация. Если после 12 недель пациент не предъявляет жалоб на болевой синдром, а на контрольных рентгенограммах и МРТ отмечается регресс процесса, то разрешается постепенное увеличение физической нагрузки до полной.

Хирургическое вмешательство следует рассматривать при отсутствии на рентгенограмме признаков регенерации после 6-12 месяцев консервативной терапии [13] .

К методам оперативного лечения относятся:

- антеградное и ретроградное рассверливание;

- удаление внутрисуставного тела;

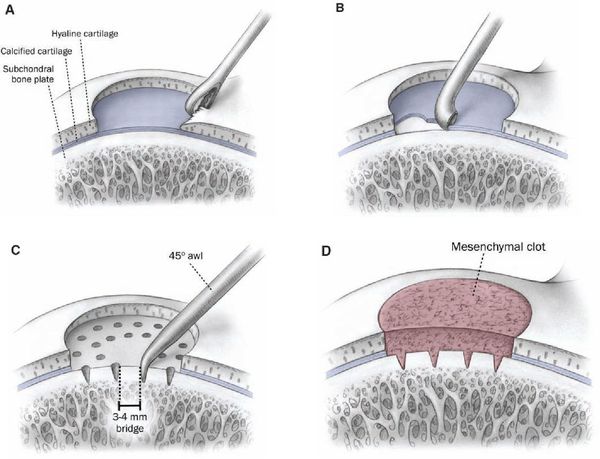

- удаление внутрисуставного тела с микрофрактурированием (перфорированием);

- фиксация внутрисуставного тела;

- пересадка остеохондральных аутотранс-плантатов (OATS);

- имплантация аутологичных хондроцитов (ACI);

- применение аллографтов.

Выбор метода зависит от стадии развития патологического процесса и размеров очага.

Прогноз. Профилактика

Болезнь Кёнига — сложная лечебно-диагностическая задача для ортопедов, так как ни одна из методик выявления и устранения патологии не является абсолютно эффективной. И хотя современные методы лечения с помощью биоматериалов показывают хорошие промежуточные результаты, всё же они требуют анализа на протяжении десятков лет.

В целом, подходы консервативного и хирургического лечения принимают во внимание зрелость зон роста, расположение, стабильность и размеры фрагмента, а также целостность хряща. Чем младше пациент и чем раньше произведена диагностика и установлен диагноз, тем лучше отдалённые результаты лечения.

По результатам 30-летнего наблюдения стало известно, что у пациентов с формированными зонами роста деформирующий гонартроз развивается в 50 % случаев и на 10 лет раньше, чем у населения в целом. Это исследованин также показало, что худшим прогнозом обладают люди с поражением латерального мыщелка бедренной кости [18] .

Читайте также: