Сосцевидный отросток мастоидеус является частью

Сосцевидный отросток [processus mastoideus (PNA, BNA), processus mastoides (JNA)] — задненаружная часть височной кости. Сосцевидный отросток служит местом прикрепления к височной кости грудино-ключично-сосцевидной мышцы, поддерживающей голову в равновесии при вертикальном положении тела.

Анатомия

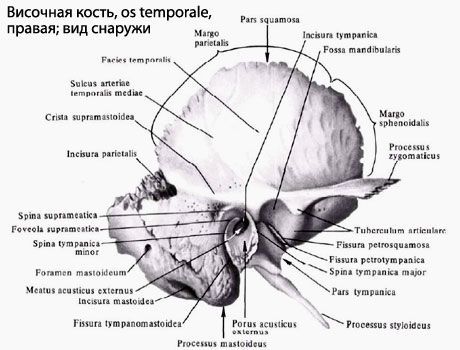

Сосцевидный отросток входит в состав каменистой части (pars petrosa) височной кости и располагается кзади от барабанной (pars tympanica) и чешуйчатой (pars squamosa) ее частей.

Он обращен верхушкой вниз, кпереди и слегка внутрь (рис. 1), имеет удлиненную или укороченную форму. Длина его у взрослых в среднем 32 мм, ширина 27 мм. Наружная поверхность выпуклая, обращена к мягким тканям головы, внутренняя — вогнутая, соприкасается с оболочками головного мозга. На внутренней поверхности находится борозда сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei), к-рая соединяется с наружной поверхностью черепа сосцевидным отверстием (foramen mastoideum). В задней части С. о. располагается сосцевидная вырезка (incisura mastoidea), за ней — борозда затылочной артерии (sulcus а. occipitalis). С. о. покрыт слоем компактного костного вещества, глубже находится губчатое костное вещество, имеющее ячейки (cellulae mastoi-deae), представляющие собой отделенные костными перекладинами воздушные полости — пневматический тип строения (рис. 2, а). Кроме того, встречаются С. о., образованные преимущественно губчатым веществом с недостаточным развитием ячеек — спонгиозный тип строения, а также компактным веществом — склеротический тип строения (рис. 2, б). Размеры ячеек при пневматическом типе строения увеличиваются по направлению спереди назад, самые крупные ячейки располагаются по периферии С. о. Общая площадь ячеек может достигать 30 см 2 . В среднем у здоровых людей она составляет 12,1 — 12,7 см 2 при объеме 8,7—12,2 см 3 . Степень пневматизации С. о. определяется ростом и физическим развитием человека, наследственными факторами, а также зависит от воспалительных изменений в С. о. и прилежащих областях. Так, при хроническом воспалении слизистой оболочки барабанной полости площадь ячеек уменьшается до 3,8—4,4 см 2 , а объем — до 2,6—3,5 см 3 .

Самая крупная ячейка С. о.— сосцевидная пещера (antrum mastoide-um) — располагается в его передневерхней части, выступая за пределы С. о. кпереди и вверх. Она сообщается с барабанной полостью через вход в пещеру (aditus ad antrum), расположенный на сосцевидной стенке — задней стенке барабанной полости. Глубина залегания сосцевидной пещеры в толще С. о. составляет 8—20 мм. Сосцевидная пещера проецируется над наружным слуховым проходом, проекция нижней ее части находится между проекциями сигмовидного синуса сзади и нижней трети канала лицевого нерва спереди. Проекция сосцевидной пещеры на латеральную поверхность С. о. может иметь овальную, круглую, крючковидную, треугольную или неправильную форму.

В первые месяцы после рождения Сосцевидный отросток имеет вид бугорка. Характерную форму С. о. приобретает на третьем году жизни (в связи с развитием грудино-ключично-сосцевидной мышцы), а в дальнейшем происходит только увеличение его размеров. Пневматизация С. о. начинается еще в последние месяцы внутриутробного развития. Площадь ячеек С. о. интенсивно нарастает до 8— 10 лет, затем их размеры стабилизируются. Слизистую оболочку, выстилающую ячейки С. о., иннервирует барабанное сплетение (plexus tympanicus).

Кровоснабжение С. о. обеспечивают средняя менингеальная артерия (a. meningea media) и шилосос-цевидная артерия (a. stylomastoi-dea). Венозная кровь оттекает в сигмовидный синус (sinus sigmoideus) и верхний каменистый синус (sinus petrosus superior). Лимфоотток происходит в лимф, узлы головы и шеи.

Методы исследования

Основное значение при исследовании С. о. имеют рентгенологические методы, включающие рентгенографию в боковой проекции по Шюллеру (см. Среднее ухо) и томографию (см.). На рентгенограммах определяются наружный и внутренний слуховые проходы, височно-нижнечелюстной сустав (см.); кзади и кверху от них располагается С. о., в к-ром различают группы периантральных, угловых, верхушечных, перисинуозных ячеек, ячейки чешуи и др. (рис. 3). Снимок позволяет определить тип строения С. о., оценить воздушность ячеек и состояние перегородок между ними, положение сигмовидного синуса, ширину сосцевидного отверстия и помогает в диагностике заболеваний и повреждений.

Патология

Патология Сосцевидного отростка включает пороки развития, повреждения, заболевания и опухоли.

Пороки развития. Локальные пороки развития С. о. не описаны. При выраженной гипоплазии или дисплазии наружного и среднего уха выявляется также недоразвитие С. о. и значительное снижение степени его пневматизации, не требующие лечения.

Повреждения С. о. в мирное время встречаются очень редко, в основном при тяжелых комбинированных травмах черепа (см. Черепно-мозговая травма), лечение к-рых осуществляется, как правило, в нейрохирургических стационарах с участием оториноларинголога.

Заболевания. С. о., являясь частью среднего уха (см.), как правило, вовлекается в процесс при его воспалении (см. Отит). Воспаление тканей С. о. называется мастоидитом (см.). При этом воспалительный процесс может локализоваться преимущественно в барабанной полости или в сосцевидной пещере вследствие задержки эвакуации патологического содержимого (см. Антрит). В воспалительный процесс могут вовлекаться воздушные полости всей височной кости или отдельных ее частей — развивается петрозит (см.), зигоматицит (см.) и др. В наст. время в связи с широким применением антибиотиков, сульфаниламидов и других лекарственных средств и с изменением характера патогенной флоры среднего уха, общей и местной реактивности организма мастоидит чаще протекает в стертой форме. При гнойном мастоидите в случае отсутствия естественного дренажа необходимо срочное оперативное вмешательство, заключающееся в создании хорошего оттока патол. содержимого из полости сосцевидной пещеры и других воздушных полостей С. о. Для этого применяют антротомию (см. Мастоидит), а также в связи со значительной травматичностью этой операции антропункцию (см.) и антродренаж. Для осуществления антродренажа с помощью эндоаурального подхода обнажают задневерхнюю стенку костного отдела наружного слухового прохода, по рентгенограмме рассчитывают необходимый угол и специальной дрелью в височной кости, до сосцевидной пещеры, просверливают отверстие диаметром не более 4 мм. В это отверстие вставляют дренажную трубку для промывания и введения лекарственных средств в сосцевидную пещеру и барабанную полость.

Опухоли Сосцевидного отростка и покрывающих его мягких тканей обнаруживают крайне редко, среди них встречаются фибромы (см.), хондромы (см.), невриномы (см.), остеомы (см.). Злокачественные опухоли С. о. — рак (см.), саркома (см.) — чаще всего локализуются в среднем ухе или прорастают из наружного уха. При рентгенографии определяется неравномерное, различной протяженности затемнение воздушных полостей с деструкцией межклеточных перегородок и замыкательных корковых пластинок С. о.

Лечение оперативное. Прогноз зависит от характера опухоли.

Библиография: Земцов Г. М. Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний среднего уха, М., 1965; Левин Л. Т. Хирургические болезни уха, кн. 1, с. 197, М.— Л., 1936; Многотомное руководство по оториноларингологии, под ред. А. Г. Лихачева, т. 1, с. 137, М., 1960; Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека, т. 1, с. 71, М., 1978; Biedermann F. u. a. Standardi-sierungsempfehlimgen zur Rontgendiagnostik des Schlafenbeins, Radiol, diagn. (BerL), Bd 19, S. 419, 1978; Gray’s anatomy, ed. by D. V. Davies, L., 1967; Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Praxis und Klinik, hrsg. v. J. Berendes u. a., Bd 5—6, Stuttgart, 1979—1980.

С. H. Лапченко (патология), Б. А. Никитюк (ан.), Т. Ф. Ростовцева (мет. иссл.).

Мастоидит – это воспаление слизистой оболочки, периоста и костной ткани сосцевидного отростка. Сосцевидный отросток является частью височной кости, внутри которого содержатся заполненные воздухом ячейки. Отросток граничит с барабанной перепонкой, именно оттуда чаще всего и распространяется инфекция. Заболевание может развиться в любом возрасте, но чаще болеют дети до 7 лет и молодые люди в возрасте 20–29 лет.

Причины мастоидита

Основной причиной развития болезни является попадание микроорганизмов в сосцевидный отросток. Микрофлора при мастоидите разнообразная: гемолитический и зеленящий стрептококк, золотистый стафилококк, пневмококк, кишечная палочка, синегнойная палочка. Проникновение инфекции может произойти несколькими путями:

- отогенный – инфекция распространяется из среднего уха (при среднем отите);

- гематогенный – занесение бактерий происходит с током крови из другого очага воспаления (при сепсисе);

- травматический – проникновение инфекции через костные трещины (при ударах, ушибах и переломах височной кости, огнестрельных ранениях).

К предрасполагающим факторам, которые способствуют развитию воспаления сосцевидного отростка относятся любые иммуносупрессивные состояния: частые инфекции, переохлаждения, недостаток белков и витаминов в рационе, хронические истощающие заболевания.

Формы заболевания

По причине возникновения различают первичную и вторичную формы болезни. Вторичный мастоидит встречается чаще и развивается как осложнение среднего отита. При первичной форме воспалительный процесс развивается без предшествующего отита, например, после травмы.

По характеру течения выделяют острую и хроническую форму заболевания. Острый мастоидит встречается гораздо чаще и может осложняться переходом в хроническую форму. Хронический мастоидит может развиваться и без предшествующего острого воспаления, например, при хроническом среднем отите, однако это встречается редко.

Отдельно выделяют атипичные формы болезни, возникновение которых связано с особенностями структуры сосцевидного отростка – мастоидит Бецольда, Орлеанского, Муре, Чителли, петрозит, острый зигоматицит и др.

Стадии заболевания

Выделяют в развитии воспаления при остром мастоидите две стадии – экссудативную и пролиферативную.

Экссудативная (начальная) стадия характеризуется поверхностными изменениями и продолжается 7–10 дней болезни. Воспаление в экссудативной стадии затрагивает только слизистую оболочку и надкостницу, кость в воспалительный процесс не вовлекается. Слизистая оболочка отекает, отверстия ячеек закрываются и их полости заполняются экссудатом. Нарушается сообщение ячеек с сосцевидной пещерой и барабанной перепонкой, что приводит к прекращению их вентиляции.

Пролиферативная стадия обычно начинается на 7-10 день заболевания, но у детей может развиваться раньше, ее продолжительность составляет 2-3 недели. На второй стадии происходит образование грануляций и разрушение костной ткани. Костные перегородки расплавляются, ячейки сливаются и образуют одну большую полость, наполненную гноем.

Процесс некротизации костной ткани может затрагивать не только перегородки между ячейками, но и стенки сосцевидного отростка. Именно с этим связано развитие осложнений мастоидита – распространение инфекции на близлежащие структуры.

Симптомы мастоидита

Симптомы мастоидита чаще всего возникают через 2-3 недели после развития острого среднего отита. Начало заболевания обычно острое, первыми возникают интоксикационные симптомы:

- повышение температуры тела;

- ухудшение общего состояния;

- головная боль;

- слабость, вялость, утомляемость.

Затем появляются местные симптомы, основным из которых является боль в области сосцевидного отростка. Характеристика болевого синдрома при мастоидите:

- боль локализуется позади ушной раковины;

- иррадиирует в висок, челюсть, глазницу, может захватывать всю половину лица;

- постоянная, не усиливается при жевании;

- имеет пульсирующий характер.

При мастоидите определяется покраснение и отечность кожи в заушной области, оттопыренность ушной раковины. При образовании субпериостального абсцесса определяется флюктуация и резкая болезненность в области сосцевидного отростка.

Кроме того, для мастоидита характерно снижение слуха, шум в ушах. В некоторых случаях возникает гноетечение из наружного слухового прохода.

Особенности протекания болезни у детей

Сосцевидный отросток окончательно развивается только к 5-6 годам жизни ребенка. У детей раннего возраста в структуре отростка выражена только пещера (антрум), поэтому заболевание имеет название антрит (воспаление пещеры).

У детей заболевание развивается достаточно часто и нередко имеет тяжелое течение. Это связано с особенностями анатомического строения этой области:

- короткие и широкие слуховые трубы;

- высокое расположение антрума;

- миксоидная ткань в среднем ухе;

- частые нарушения дыхания через нос в детском возрасте.

Все эти особенности создают предпосылки к плохой вентиляции, затруднению оттока жидкости и быстрому присоединению бактериальной флоры.

Методы диагностики

Диагностика заболевания базируется на клинической картине и данных дополнительных методов исследования. При осмотре врач может выявить покраснение и отечность кожи в области сосцевидного отростка, но при вялотекущем процессе эти изменения зачастую отсутствуют. После осмотра показано проведение отоскопии, патогномоничным для мастоидита признаком является нависание задне-верхней стенки слухового прохода. Также при отоскопии выявляется гиперемия барабанной перепонки, возможно гноетечение.

Дополнительное обследование пациента при подозрении на мастоидит включает в себя общеклинические анализы, бактериологический посев отделяемого из уха, исследование слуха и рентгенологические методы.

Результаты, особенности проведения

Общий анализ крови (ОАК)

В ОАК определяются признаки воспаления – повышение уровня лейкоцитов за счет нейтрофилов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ.

Бакпосев ушных выделений

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого позволяет выявить возбудителя мастоидита, что важно для коррекции антибактериальной терапии.

Для определения нарушений слуховой функции используются исследования шепотной и разговорной речью, камертональные тесты, аудиограмма. При мастоидите определяется кондуктивный тип тугоухости.

Рентгенологическое обследование может включать рентгенографию височных костей, магниторезонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ). Наиболее информативным является проведение КТ, но можно использовать и другие методы.

Лечение мастоидита

Лечение мастоидита направлено на борьбу с инфекцией в сосцевидном отростке и профилактику распространения воспаления на близрасположенные структуры. Заболевание обязательно должно лечиться в условиях стационара. Лечение может проводиться с помощью консервативных и оперативных методов.

Медикаментозное лечение заключается в приеме антибактериальных средств. В начале лечения антибиотики назначаются эмпирически, после получения результатов бактериологического посева терапию могут корректировать.

Назначаются антибиотики широкого спектра действия, препаратами первого выбора являются:

- Защищенные пенициллины: Амоксициллин/клавуланат, Тикарциллин/клавуланат.

- Цефалоспорины: Цефуроксим, Цефотаксим, Цефтриаксон и Цефоперазон.

Предпочтения отдается парентеральным формам антибиотиков.

Препаратами второго ряда являются макролиды (Кларитромицин), они назначаются в случае аллергии на бета-лактамные антибиотики или при их неэффективности. Возможно применение сразу нескольких антибиотиков, например, комбинация макролидов и цефалоспоринов.

Помимо назначения антибиотиков проводится дезинтоксикационная терапия, при тяжелом течении могут назначаться глюкокортикоиды. При развитии тромбоза синусов показано применение антикоагулянтов: Гепарин, Фраксипарин, Эноксапарин и др.

Если медикаментозная терапия оказывается неэффективной, показано проведение операции. Антибиотики в этом случае не отменяют. Оперативное лечение позволяет произвести отток гнойного содержимого из барабанной полости. Наименее инвазивными являются следующие методы:

- миринготомия – небольшой надрез барабанной перепонки, восстанавливающий отток гноя;

- введение тимпаностомической трубки.

При неэффективности малоинвазивных техник проводится антротомия. Также показанием к проведению антротомии является развитие осложнений. Операция заключается в удалении части кости и дренировании барабанной полости.

Осложнения и последствия

Большинство осложнений мастоидита связано с распространением инфекции на рядом расположенные анатомические структуры – среднее ухо, лабиринт внутреннего уха, лицевой нерв, грудино-ключично-сосцевидную мышцу, оболочки головного мозга, синусы твердой мозговой оболочки. В зависимости от того, куда распространилась инфекция, выделяют следующие осложнения болезни:

При разрушении перилабиринтных ячеек воспалительный процесс переходит на внутреннее ухо, развивается лабиринтит. При лабиринтите поражаются рецепторы вестибулярного и слухового анализаторов. Клинически это проявляется нарушением равновесия и координации, снижением слуха.

Воспаление лицевого нерва

Разрушение перифациальных ячеек приводит к тому, что воспаление переходит на лицевой нерв. В результате этого развивается неврит лицевого нерва – парез или паралич мимических мышц, что приводит к асимметрии лица.

Скопление гноя под грудино-ключично-сосцевидной мышцей

Гной может прорываться через внутреннюю стенку верхушки, стекать вниз в область шеи и скапливаться под грудино-ключично-сосцевидной мышцей. В этом случае голова постоянно наклонена в пораженную сторону, боль локализуется в области шеи и иррадиирует в плечо.

Если процесс расплавления кости направлен к задней или средней черепной ямке, гной может проникать в полость черепа. Это приводит к развитию опасных осложнений, одним из которых является менингит – воспаление оболочек головного мозга. Для менингита характерна интенсивная головная боль, повышенная чувствительность к любым раздражителям, невозможность дотронуться подбородком до грудины.

Тромбоз синусов твердой мозговой оболочки

При поражении перисинуозной группы ячеек воспаление может переходить к сигмовидному синусу, сопровождаясь развитием флебита и тромбофлебита.

Абсцесс головного мозга

Одним из наиболее опасных внутричерепных осложнений является абсцесс мозга. Характерно тяжелое протекание болезни, развиваются очаговые симптомы – судороги, двигательные и чувствительные расстройства, нарушения координации, речи, слуха или зрения.

Кроме того, к осложнениям болезни можно отнести хронизацию процесса. Антибактериальные средства с трудом проникают в костные структуры, поэтому даже после полного курса лечения не исключены рецидивы.

Прогноз

При своевременном и адекватном лечении мастоидита прогноз благоприятный – наступает полное выздоровление. С наступлением пролиферативной стадии полное излечение уже невозможно, именно поэтому так важно обращаться за медицинской помощью при ранних признаках болезни.

Как предупредить развитие мастоидита

Профилактика вторичного мастоидита заключается в ранней диагностике и своевременном лечении отитов. Предупредить развитие мастоидита помогает также адекватное лечение ЛОР-заболеваний и восстановление носового дыхания у детей.

Имеет значение укрепление иммунной системы организма, с этой целью рекомендуется избегать переохлаждений, вести здоровый образ жизни, употреблять достаточное количество белков и витаминов.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоролик по теме статьи.

Образование: Ростовский государственный медицинский университет, специальность "Лечебное дело".

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Первый вибратор изобрели в 19 веке. Работал он на паровом двигателе и предназначался для лечения женской истерии.

Кроме людей, от простатита страдает всего одно живое существо на планете Земля – собаки. Вот уж действительно наши самые верные друзья.

Во время работы наш мозг затрачивает количество энергии, равное лампочке мощностью в 10 Ватт. Так что образ лампочки над головой в момент возникновения интересной мысли не так уж далек от истины.

Большинство женщин способно получать больше удовольствия от созерцания своего красивого тела в зеркале, чем от секса. Так что, женщины, стремитесь к стройности.

Согласно мнению многих ученых, витаминные комплексы практически бесполезны для человека.

Самое редкое заболевание – болезнь Куру. Болеют ей только представители племени фор в Новой Гвинее. Больной умирает от смеха. Считается, что причиной возникновения болезни является поедание человеческого мозга.

Если улыбаться всего два раза в день – можно понизить кровяное давление и снизить риск возникновения инфарктов и инсультов.

Для того чтобы сказать даже самые короткие и простые слова, мы задействуем 72 мышцы.

Ученые из Оксфордского университета провели ряд исследований, в ходе которых пришли к выводу, что вегетарианство может быть вредно для человеческого мозга, так как приводит к снижению его массы. Поэтому ученые рекомендуют не исключать полностью из своего рациона рыбу и мясо.

В нашем кишечнике рождаются, живут и умирают миллионы бактерий. Их можно увидеть только при сильном увеличении, но, если бы они собрались вместе, то поместились бы в обычной кофейной чашке.

В четырех дольках темного шоколада содержится порядка двухсот калорий. Так что если не хотите поправиться, лучше не есть больше двух долек в сутки.

В Великобритании есть закон, согласно которому хирург может отказаться делать пациенту операцию, если он курит или имеет избыточный вес. Человек должен отказаться от вредных привычек, и тогда, возможно, ему не потребуется оперативное вмешательство.

Согласно исследованиям, женщины, выпивающие несколько стаканов пива или вина в неделю, имеют повышенный риск заболеть раком груди.

Человек, принимающий антидепрессанты, в большинстве случаев снова будет страдать депрессией. Если же человек справился с подавленностью своими силами, он имеет все шансы навсегда забыть про это состояние.

Иммунитет – наша естественная защита от самых разнообразных инфекционных патологий. Она способна успешно справиться как с вирусными, так и бактериальными или гр.

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

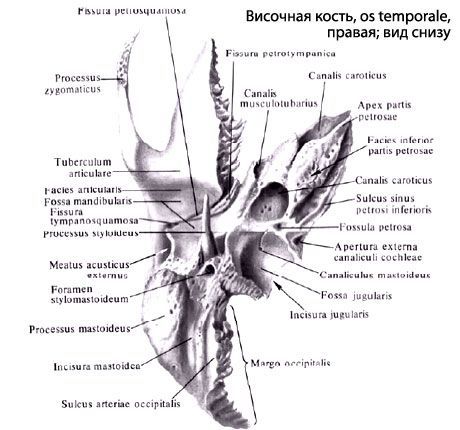

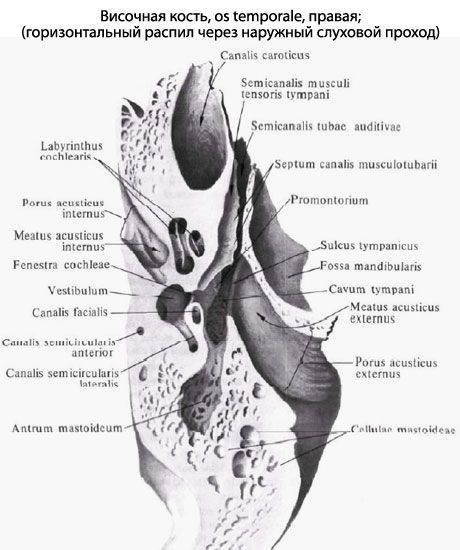

Височная кость (os temporale) парная, входит в состав основания и боковой стенки черепа между клиновидной костью спереди и затылочной костью сзади. Она вмещает органы слуха и равновесия. В составе височной кости различают пирамиду, барабанную и чешуйчатую части.

Пирамида, или каменистая часть (pars petrosa), имеет трехгранную форму, расположена косо в горизонтальной плоскости. Верхушка пирамиды направлена вперед и медиально, а основание - назад и латерально. На верхушке пирамиды находится внутреннее отверстие сонного канала (canalis caroticus). Рядом и латеральнее располагается мышечно-трубный канал (canalis musculotubarius), который перегородкой разделяется на два полуканала: полуканал слуховой трубы (semicanalis tubae auditivae) и полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку (semicanalis musculi tensoris tympani).

У пирамиды выделяют три поверхности: переднюю, заднюю и нижнюю. Передняя поверхность пирамиды обращена вверх и вперед. Вблизи верхушки на этой поверхности имеется небольшое тройничное вдавление (impressio trigemini). Латеральнее этого вдавления заметны два отверстия. Большее из них называется расщелиной (отверстием) канала большого каменистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi majoris), от которого вперед и медиально идет узкая одноименная борозда. Кпереди и латеральнее расположена расщелина малого каменистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi minoris), переходящая в борозду этого нерва. На передней поверхности пирамиды имеется уплощенный участок - крыша барабанной полости (tegmen thympani), являющаяся ее верхней стенкой. Вдоль верхнего края пирамиды располагается борозда верхнего каменистого синуса (sulcus sinus petrosi superioris).

Задняя поверхность пирамиды обращена кзади и медиально. На середине этой поверхности находится внутреннее слуховое отверстие (porus acusticus internus). Оно ведет во внутренний слуховой проход (medtus acusticus internus). Латеральнее и несколько выше этого отверстия расположена поддуговая ямка (fossa subarcuata), ниже и латеральнее которой находится мало заметная наружная апертура (отверстие) водопровода преддверия (apertura externa aqueductus vestibuli). Вдоль заднего края пирамиды проходит борозда нижнего каменистого синуса (sulcus sinus petrosi inferioris). У латерального конца этой борозды, по соседству с яремной ямкой, имеется углубление, на дне которого открывается наружная апертура канальца улитки (apertura externa canaliculi cochleae).

Нижняя поверхность пирамиды имеет сложный рельеф. Рядом с основанием пирамиды расположена глубокая яремная ямка (fossa jugularis). Кпереди от нее находится округлое наружное отверстие сонного канала, внутри которого, в его стенке, имеется 2-3 отверстия сонно-барабанных канальца, соединяющих сонный канал с барабанной полостью. На гребешке между яремной ямкой и наружным отверстием сонного канала расположена небольшаяя мочка (fossula petrosa). Латеральнее яремной ямки вниз направлен тонкий и длинный шиловидный отросток (processus styloideus). Позади отростка находится шилососцевидное отверстие (foramen stylomastoideum), а позади этого отверстия направлен вниз широкий, легко прощупываемый через кожу сосцевидный отросток (processus mastoideus).

В толше сосцевидного отростка имеются заполненные воздухом ячейки. Самая кпупная ячейка - сосцевидная пещера (Antrum mastoideum) сообщается с барабанной полостью. Медиально сосцевидный отросток ограничен глубокой сосцевидной вырезкой (incisure mastoidea). Медиальнее этой вырезки расположена борозда затылочной артерии (sulcus arteriae occipitalis). У основания сосцевидного отростка иногда имеется сосцевидное отверстие (foramen mastoideum).

Барабанная часть (pars tympanica) образована изогнутой узкой костной пластинкой, которая спереди, снизу и сзади ограничивает наружное слуховое отверстие (porus acusticus externus), ведущее в наружный слуховой проход (meatus acusticus externus). Между барабанной частью и сосцевидным отростком находится узкая барабанно-сосцевидная щель (fissure tympanomastoidea). Впереди наружного слухового отверстия расположена барабанно-чешуйчатая щель (fissure tympanosquamosa). В эту щель изнутри вдается узкая костная пластинка - край крыши барабанной полости. В результате барабанно-чешуйчатая щель разделяется на лежащую кпереди каменисто-чешуйчатую щель (fissura petrosquamosa) и каменисто-барабанную щель (fissura petrotympanica, глазерова щель), через которую из барабанной полости выходит ветвь лицевого нерва - барабанная струна.

Чешуйчатая часть (pars squamosa) является выпуклой кнаружи пластинкой, имеющей скошенный свободный верхний край для соединения с теменной костью и большим крылом клиновидной кости. Наружная височная поверхность чешуи гладкая. На внутренней мозговой поверхности чешуи имеются мозговые возвышения, пальцевидные вдавления и артериальные борозды. От чешуи, выше и кпереди от наружного слухового прохода, начинается скуловой отросток (processus zygomaticus). Соединяясь с височным отростком скуловой кости, он образует скуловую дугу. Позади скулового отростка, у его основания, расположена нижнечелюстная ямка (fossa mandibularis) для сочленения с мыщелковым отростком нижней челюсти для образования височно-нижнечелюстного сустава.

Каналы височной кости. Через пирамиду проходит несколько каналов височной кости для черепных нервов и кровеносных сосудов.

Сонный канал canalis cardticus) начинается на нижней поверхности пирамиды наружным сонным отверстием, идет вверх, изгибается почти под прямым углом, затем направляется медиально и вперед. Заканчивается канал внутренним сонным отверстием на вершине пирамиды височной кости. Через этот канал в полость черепа проходят внутренняя сонная артерия и нервы сонного сплетения.

Сонно-барабанные канальцы (canaliculi caroticotympanic!), числом 2-3, отходят от сонного канала и направляются в барабанную полость. В этих канальцах располагаются одноименные артерии и нервы.

Мышечно-трубный канал (canalis musculotubarius) начинается на вершине пирамиды височной кости, идет назад и латерально и открывается в барабанную полость. Горизонтальная перегородка делит его на две части. Выше находится полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку (semicanalis musculi tensoris tympani), содержащий одноименную мышцу. Ниже располагается полуканал слуховой трубы (semicanalis tubae auditivae).

Лицевой канал (canalis facialis) начинается во внутреннем слуховом проходе. Он идет вначале поперек по отношению к длинной оси пирамиды до уровня расщелины канала большого каменистого нерва. Достигнув расщелины, канал образует коленце, затем направляется под прямым углом назад и латерально. Пройдя вдоль медиальной стенки барабанной полости, канал поворачивает вертикально вниз и заканчивается шилососцевидным отверстием. В этом канале проходит лицевой нерв.

Каналец барабанной струны (canaliculus chordae tympani) идет от стенки лицевого канала в конечном его отделе и открывается в барабанную полость. В этом канале проходит нерв - барабанная струна.

Барабанный каналец (canaliculus tympanicus) начинается на дне каменистой ямочки, идет вверх, прободает стенку барабанной полости. Далее каналец проходит по ее медиальной стенке и заканчивается в области расщелины канала малого каменистого нерва. В этом канальце проходит барабанный нерв.

Сосцевидный каналец (canaliculus mastoideus) начинается в яремной ямке и заканчивается в барабанно-сосцевидной щели. В этом канальце проходит ушная ветвь блуждающего нерва.

Читайте также: