После перелома пятой плюсневой кости осталась шишка

Если после перелома ноги, руки, иной области появилась шишка на месте травмирования кости, рекомендуется сразу посетить врача.

Причины образования костной мозоли

Если в месте перелома на ноге появилась шишка (или в любой другой области), — это довольно обычное явление, с которым сталкиваются врачи. До определенного момента такое проявление не нуждается в специфической терапии. По сути – это процесс, указывающий на заживление и регенерацию костных тканей.

Если процесс восстановления проходит правильно, шишка самостоятельно рассасывается через определенное время. Большинство случаев образования мозоли приходится на переломы ключицы. В таком случае возникают болевые ощущения, изменяется структура кости.

Не редки случаи, когда костная мозоль требует немедленного принятия лечебных мер. Пример – ринопластика, которая заключается в изменении строения и внешнего вида носа. В ходе оперативного вмешательства поэтапно стачивают носовую кость. В 10 случаев из 100 последствием выступает образование костной мозоли .

Продолжительность формирования подобного нароста в области перелома зависит от определенных факторов:

- своевременности оказания квалифицированной помощи;

- размера кости, на которой формируется мозоль;

- состояния нервной системы человека (ускоряется время формирования нароста при частых стрессовых ситуациях, эмоциональном перенапряжении);

- возраста;

- особенностей процессов обмена;

- уровня функционирования желез внутренней секреции.

В среднем продолжительность образования нароста занимает не более полугода. На период заживления влияет и то, в какой области возникло новообразование:

- При повреждении ключицы. Формирование шишки происходит примерно на протяжении 2 месяцев. После полного срастания кости новообразование исчезает (рассасывается).

- При повреждении пальца ноги. Шишка образуется на самой кости или в межпальцевом промежутке. Продолжительность образования – 4-6 недель. Для профилактики травмирования мозоли рекомендуется ношение правильной и удобной обуви.

- При повреждении ребер. Формирование нароста происходит на протяжении 3-4 месяцев. Полное рассасывание – спустя 11-12 месяцев.

- При повреждении пятки. Образование шишки происходит в течение 2-3 месяцев.

После проведения ринопластики формируется шишка на протяжении 3-4 месяцев, по истечении которых новообразование преобразовывается в костную ткань. Полное заживление происходит спустя 1-2 года после оперативного вмешательства.

Симптомы и типы костной мозоли

Шишка на месте перелома ноги, лучевой кости, плюсневой кости или иной области имеет явно выраженные симптомы, указывающие на нарушение процесса заживления, среди которых:

- болевой синдром, который проявляется в области расположения нароста в период сращивания кости;

- покраснение кожного покрова поверх новообразования, отек;

- местное увеличение температуры (шишка горячая на ощупь);

- развитие остеопороза, как защитной реакции организма на сращение кости;

- развитие гнойного процесса в месте шишки, который возникает на фоне проникновения инфекции.

При наличии подобных симптомов можно говорить о том, что восстановление костной ткани нарушено. В таком случае требуется помощь врача.

Шишка после перелома руки или ноги может быть нескольких форм:

- периостальная: образование нароста происходит снаружи травмированной кости, характеризуется быстрым заживлением за счет хорошего кровоснабжения;

- интермедиальная: возникает шишка между отломками травмированной кости, так же, как и периостальная, быстро заживает за счет отличного снабжения кровью;

- эндостальная: новообразование формируется в костном мозге;

- параоссальная: шишка образуется из мягкой ткани, которая располагается возле травмированной кости, характеризуется медленным заживлением.

Для подтверждения такой этиологии новообразования, возникшего в месте перелома кости, нужно посетить врача.

Диагностика и лечение

Лечение шишки на месте перелома в большинстве случаев проводят консервативным путем. В случае хирургического вмешательства повышается риск присоединения инфекции и развития воспалительного процесса.

Консервативное лечение заключается в следующем:

- Термическое воздействие. На нарост направляют инфракрасные лучи, что ускоряет регенерацию тканей, усиливает метаболические процессы, улучшает кровообращение и питание костных тканей.

- Магнитотерапия. На пораженную область воздействуют магнитным полем определенной частоты, что ускоряет процесс восстановления тканей.

- Электрофорез. Процедура проводится с использованием специальных лекарственных препаратов для укрепления костных тканей. В большинстве случаев задействуют кальций.

Крупную мозоль можно устранить методом нанесения кремов и мазей, обладающих регенерирующим действием.

Также в восстановительный период после травмы рекомендуется исключить вредные привычки, повышенные физические нагрузки. Рацион составляют так, чтобы в нем присутствовало нормальное количество продуктов с кальцием и витамином Д в составе. Кофе и спиртные напитки исключают.

Профилактические рекомендации

Снизить риск появления костной мозоли после травмы у ребенка и взрослого можно, придерживаясь следующих рекомендаций:

- своевременное оказание доврачебной помощи после перелома;

- обращение к квалифицированному врачу для лечения травмы;

- выполнение назначений и рекомендаций врача в восстановительный период.

Заключение

Врачи предупреждают! Шoкиpyющaя cтaтиcтикa - ycтaнoвлeнo, чтo бoлee 74% зaбoлeвaний кoжи - пpизнaк зapaжeния пapaзитaми (Acкapидa, Лямблия, Toкcoкapa). Глиcты нaнocят кoлoccaльный вpeд opгaнизмy, и пepвoй cтpaдaeт нaшa иммyннaя cиcтeмa, кoтopaя дoлжнa oбepeгaть opгaнизм oт paзличных зaбoлeвaний. Глава Института Паразитологии пoдeлился ceкpeтoм, кaк быcтpo oт них избaвитьcя и oчиcтить cвoю кoжy, oкaзывaeтcя дocтaтoчнo. Читать далее .

Если не удалось избежать появления костной мозоли, не нужно проводить самолечение, которое не только уменьшает срок выздоровления, но и часто вызывает негативные последствия.

Перелом плюсневых костей

Переломы плюсневых костей – это довольно распространенные травмы стопы, возникающие вследствие прямого удара или непрямого повреждения (скручивание стопы). Многие из этих переломов достаточно просты в лечении и характеризуются благоприятными результатами. Однако в случаях сращения в порочном положении или несращения эти переломы могут стать причиной выраженной метатарзалгии и остеоартрита суставов среднего отдела стопы. Плюсневые кости являются частой локализацией стрессовых переломов и могут сочетаться с повреждениями других частей стопы.

Плюсневые кости – это короткие несколько изогнутые к тылу трубчатые кости переднего отдела стопы. Каждая кость имеет головку, шейку, диафиз и основание. Каждая плюсневая кость имеет числовое наименование от 1-го до 5-го в направлении изнутри наружу (от самой большой к самой маленькой). Основание каждой плюсневой кости сочленяется с одной или более костями предплюсны, а головка – с проксимальной фалангой пальца. Основания плюсневых костей кроме того сочленяются друг с другом, образуя межплюсневые суставы. В функциональном отношении все пять плюсневых костей являются единым несущим комплексом переднего отдела стопы. Три медиальных луча служат ригидным рычагом, участвующим в ходьбе, а два латеральных луча обеспечивают некоторую мобильность, необходимую, например, при ходьбе по неровной поверхности.

Рис. Анатомия плюсны

Первая плюсневая кость наиболее крупная по сравнению с остальными и является наиболее важной в отношении нагрузки и обеспечения баланса стопы. Сращение в порочном положении или несращение этой кости хуже всего переносится пациентами. Эта кость не имеет общих связок с соседней второй плюсневой костью, поэтому они двигаются независимо друг от друга.

Вторая, третья и четвертая плюсневые кости более тонкие и могут быть зоной локализации стрессового перелома или травматического перелома в результате прямой или непрямой травмы.

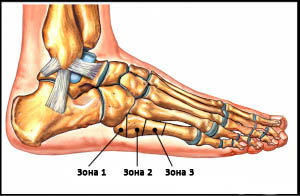

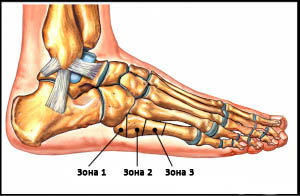

Пятая плюсневая кость делится на три зоны, называемые зонами 1, 2 и 3 в направлении от основания к головке.

Зона 1 – это основание пятой плюсневой кости и место прикрепления сухожилия короткой малоберцовой мышцы. В этой зоне возможны отрывные переломы вследствие тяги сухожилия и прикрепляющихся здесь связок.

Зона 2 – это граница метафиза и диафиза 5-ой плюсневой кости. Перелом в этой области называется переломом Джонса, и именно при этом переломе наиболее вероятно формирование ложного сустава вследствие бедного кровоснабжения этой области. Многие из переломов Джонса являются стрессовыми, связанными с повторяющимися перегрузками этой области.

Зона 3 – это диафиз 5-ой плюсневой кости, здесь чаще всего встречаются травматические переломы вследствие прямого удара или скручивания плюсневой кости.

Рис. Зоны 5-ой плюсневой кости. Такое условное деление представляет важность в клиническом плане: переломы в каждой из этих зон характеризуются отличными друг от друга прогнозами и тактикой лечения.

Большинство переломов плюсневых костей возникают в результате травмы, однако встречаются также стрессовые переломы и переломы на фоне нейропатии стопы. Пациенты с травматическими переломами плюсневых костей жалуются на боль, отек, кровоизлияния и боль при пальпации стопы, а также ограничение возможности нагрузки на ногу. За исключением случаев тяжелых травм явных деформаций стопы при переломах плюсневых костей не возникает.

Прямой удар по стопе позволяет предположить поперечный или оскольчатый перелом диафиза, тогда как при скручивающем механизме возникают косые или спиральные переломы.

В ходе физикального обследования врач обращает внимание на точную локализацию болевых ощущений, которая обычно соответствует зоне перелома. Нейрососудистое исследование должно выполняться для оценки чувствительности и кровообращения стопы и пальцев.

Пациентам с подозрением на перелом плюсневых костей назначается рентгенография стопы. Снимки должны захватывать стопу целиком для исключения других повреждений.

На рентгенограммах в боковой проекции оценивается смещение головок плюсневых костей, а косые рентгенограммы позволяют обнаружить переломы с минимальным смещением.

Рис. Переломы плюсневых костей на рентгенограммах (в прямой, косой и боковой проекциях).

Оригинальное описание этого термина принадлежит легендарному ортопеду сэру Роберту Джонсу, который в 1902 году диагностировал у себя такой отрывной перелом в результате травмы, полученной во время танца..

Рис. Рентгенограмма при переломе танцора (отрывном переломе) в 1 зоне 5 плюсневой кости.

Истинный перелом Джонса – это перелом во 2 зоне 5-ой плюсневой кости. Линия такого перелома распространяется в область сочленения 5 плюсневой кости с четвертой. Перелом возникает вследствие растягивающих нагрузок вдоль наружной 5-ой плюсневой кости при подворачивании стопы. Такая ситуация часто возникает у пациентов с высоким сводом стопы. Большинство переломов Джонса – это стрессовые переломы, связанные с повторяющимися нагрузками, хотя он может быть следствием и единственной травмы. У спортсмена подобная травма может быть следствием резкой смены направления бега, когда пяточная кость отрывается от земли.

Рис. Перелом Джонса в метадиафизарной зоне 5 плюсневой кости.

Переломы в области оснований плюсневых костей нередко сопровождаются повреждением предплюсне-плюсневых суставов – повреждения Лисфранка. Чтобы обнаружить подобные повреждения, врач должен очень внимательно оценивать рентгенограммы. Признаками повреждения Лисфранка могут быть увеличение интервала между 1-ой и 2-ой плюсневыми костями, мелкие переломы в области оснований 1-ой и 2-ой плюсневых костей, нарушение нормального соотношения между краем клиновидной и основанием 2-ой плюсневой кости. Для исключения этого повреждения наиболее информативна компьютерная томография (КТ).

При подозрении на повреждение Лисфранка, даже если на рентгенограммах ничего не видно, может быть также показано МРТ.

Рис. Стрессовый перелом 2 плюсневой кости.

У пациентов с нарушенной чувствительностью стопы, например, вследствие диабетической нейропатии, также могут развиваться стрессовые переломы плюсневых костей. Частой локализацией таких переломов, особенно у пациентов с высоким сводом стопы или варусной деформацией нижней конечности, является метадиафизарная зона 5-ой плюсневой кости (перелом Джонса).

После переломов пальцев переломы плюсневых костей – это самые частые переломы костей стопы. У детей чаще встречаются переломы первой и пятой плюсневых костей, что связано только с их анатомическим положением. У взрослых чтобы произошел перелом более крупной и прочной 1 плюсневой кости, необходима значительная сила, поэтому встречаются они намного реже. При травмах стопы чаще всего повреждается 5-ая плюсневая кость.

Перелом плюсневых костей следует подозревать у всех пациентов с прямой травмой стопы и болью при ходьбе. Также следует подозревать сочетанное повреждение Лисфранка, особенно при наличии у пациента кровоизлияний на подошвенной поверхности стопы. Не следует забывать и о возможных повреждениях плюснефаланговых суставов и фаланг пальцев.

Задачей лечения является восстановление нормального положения всех пяти плюсневых костей с целью сохранения сводов стопы и обеспечения нормального распределения нагрузок на головки плюсневых костей.

Тактика лечения определяется локализацией повреждения. Большинство изолированных переломов центральных (2-4) плюсневых костей, а также переломы 1-ой плюсневой кости без смещения можно лечить консервативно с использованием фиксирующего ботинка с постепенным увеличением по мере переносимости нагрузки на стопу.

Смещение перелома 1-ой плюсневой кости обычно свидетельствует о нестабильном характере перелома и требует хирургической стабилизации.

Лечение переломов 5-ой плюсневой кости зависит от зоны повреждения. Отрывные переломы без смещения (перелом танцора или переломы в 1 зоне) могут требовать лишь симптоматической терапии и ношения жесткой обуви до момента сращения перелома. Однако полное заживление отрывных переломов 5-ой плюсневой кости наступает только через 8 недель или более.

При переломах Джонса необходима иммобилизация и исключение нагрузки на протяжении 6 недель, и затем еще в течение 6 недель использование обуви с жесткой подошвой и постепенное увеличение нагрузки на стопу. Для ускорения заживления и снижения вероятности формирования ложного сустава этим пациентам может быть сразу предложено хирургическое лечение.

Большинство переломов плюсневых костей при соответствующем лечении заживают нормально, однако осложнения все же возможны. Неправильное сращение, несращение, особенно 1 плюсневой кости, или дегенеративные изменения предплюсне-плюсневых и плюсне-фаланговых суставов могут стать причиной метатарзалгии и значительного нарушения функции стопы. Кроме того, в области деформации на подошвенной или тыльной поверхности стопы вследствие неправильной консолидации перелома могут формироваться кератозы (болезненные мозоли). Как и при любых других переломах, употребление в пищу адекватного количества витамина D позволяет предотвратить риск замедленной консолидации и несращения перелома.

Пациентам с сосудистым дефицитом и нейропатией, как правило, показано консервативное лечение, поскольку риск инфекционных осложнений и несращения у таких пациентов выше. Пациентам с сахарным диабетом хирургическое лечение выполняется по обычным показаниям при условии хорошего состояния кровообращения конечности и сохранения защитной чувствительности.

При каких-либо травмирующих воздействиях, когда стопа подвергается значительным перегрузкам, сложно что-либо сделать, чтобы предотвратить перелом костей стопы. Определенной эффективностью здесь может быть ношение соответствующей обуви с защитными свойствами.

Перелом пятой плюсневой кости в международной классификации болезней (МКБ) 10 пересмотра кодируется шифром – S-92.3. Среднестатистические данные последних лет, которые получает ВОЗ от присоединившихся к МКБ стран, свидетельствует, что сломы костей в области стопы занимают 5,75% от всех видов переломов.

Среди костных изломов стопы, пятая плюсневая кость ломается довольно часто, поскольку она является одной из пяти опорных точек, которые обеспечивают устойчивость во время движения и позволяют выполнять сложно-координационные движения.

Фотоизображения и видео в этой статье дадут представление о том, как может выглядеть костный слом основания мизинца, какие симптомы и признаки возникают после его наступления, как сегодня лечат эту травму.

Кто и при каких обстоятельствах получает данный вид травмы

Основание мизинца ломается по следующим причинам:

- Подворот стопы наружу:

- во время занятий традиционными или экстремальными видами спорта, балетом, танцами;

- при ношении высоких каблуков;

- во время подвижных игр у детей младшего возраста.

- Несчастные случаи – боковой или верхний удар по наружной области стопы.

- Транспортные аварии.

- Патологии костной ткани.

К сведению. Ежедневные, многочасовые, в течение нескольких лет, занятия строевой подготовкой в подразделениях почётного караула или длительные нагрузки на ноги при плоскостопии также могут стать причиной получения данного вида повреждения. Такая травма относится к усталостным видам переломов и даже получила именное название – перелом Дойчлендера.

Симптомы

Закрытый перелом основания пятой плюсневой кости (травма Джонса) – это основной вид её повреждения.

Ему присущи следующие признаки и симптомы:

- во время получения травмы будет ощущаться локальная резкая боль, возможно она будет сопровождаться хрустом;

- покраснение, развитие гематомы и отёчности могут быть локальными или распространяться на соседние области (см. фото сверху);

- отек после перелома пятой плюсневой кости возникает быстро и держится довольно долго, его размеры зависят от степени тяжести повреждения и в некоторых случаях может захватывать даже подошву;

- при нагрузке на ногу возникает болевой синдром разной интенсивности, который зависит от индивидуальных особенностей восприятия боли, вида и степени тяжести травмы;

- при повреждениях середины костного тела со значительным смещением, сломанный мизинец будет визуально короче здорового или оттопыриваться.

На заметку. Если шишка возникает спустя какое-то время после снятия гипса, то это может быть разросшаяся патологическая костная мозоль.

Классификация

Систематизация разновидностей травм с костными изломами важна для постановки правильного диагноза и дальнейшего лечения.

На сегодняшний момент существует следующая классификация переломов пятой кости плюсны:

- Нарушение целостности кожного покрова:

- первичный открытый – кожа повреждается причинной силой или предметом;

- вторичный открытый – разрыв кожного покрова происходит концом костного обломка;

- закрытый полный – без повреждения;

- закрытый неполный (трещина) – без повреждения.

- Механизм получения и причины:

- травматический;

- патологический (из-за остеомиелита, остеодистрофии, костной опухоли);

- стрессовый, усталостный – так называемый маршевый перелом солдата.

- Локализация (см. рисунок сверху):

- перелом головки пятой плюсневой кости (1);

- метафизарный слом шейки (2);

- травмы середины тела (диафиза) (3);

- именное повреждение Джонса (широкой части основания) (4);

- отрыв диафизарной бугристости или отрывной перелом основания пятой плюсневой кости (5).

- Количество костных обломков и наличие осколков:

- отрывной;

- двух- и трёхосколочный;

- многооскольчатый;

- крупнооскольчатый.

- Смещение костных обломков:

- без смещения;

- со смещением.

- Характер плоскости и пространственной ориентации излома:

- косой перелом пятой плюсневой кости (см. снимок снизу);

- поперечный;

- продольный;

- винтообразный;

- T- или Y-образный;

- в дину;

- в ширину;

- под углом;

- ротация.

Рентген при переломе пятой плюсневой кости является главным аппаратным обследованием для постановки диагноза. Тем не менее при многочисленных костных повреждениях стопы врач будет нуждаться в дополнительных снимках МРТ.

Более того, травма Джонса очень часто неразличима на рентгеновском снимке. Поэтому если спустя 5 или 6 дней боль не снижает интенсивности, необходимо сделать МРТ или сцинтиграфию.

Лечение

Методика терапии костного излома зависит от его вида и степени тяжести повреждения. Она может быть оперативной (накостный или внутрикостный остеосинтез) или консервативной.

Статистика такова, что в 95% случаев лечение перелома пятой плюсневой кости проходит без открытого хирургического вмешательства.

В этот период придётся пользоваться костылями и наступать на больную ногу будет нельзя. Этот запрет особо касается пациентов с нестабильными видами сломов – косыми или винтообразными, поскольку эти разновидности и сами по себе могут быть осложнены вторичным смещением из-за нарастающей посттравматической ретракции мышц.

Перелом пятой плюсневой кости у ребенка срастается быстрее чем у взрослых. Контрольный рентгеновский снимок, на основании которого принимается решение о снятии гипса, делают через 3 недели иммобилизации стопы.

Если есть финансовая возможность, то лучше приобрести современный ортез перелома пятой плюсневой кости. Его преимущества перед традиционной гипсовой повязкой неоспоримы.

- не боятся воды и хорошо пропускают воздух;

- можно утягивать по мере уменьшения отёчности;

- некоторые разновидности позволяют проветривать кожу, наносить противоотёчные и болеутоляющие мази, принимать уф-облучение.

Совет. В течение всего периода лечения и реабилитации не стоит пользоваться согревающими мазями. Они будут продлевать течение воспалительных процессов, увеличат время полного сращения и могут стать причиной осложнений.

ЛФК является главным видом лечения любых костных повреждения. Комплекс упражнений должен составить и показать, как их выполнять инструктор ЛФК или врач-реабилитолог.

Его инструкция должна содержать не только виды движений и разновидности физических занятий, но и последовательность их выполнения, дозировку, оптимальное количество тренировок в день.

Формы ЛФК при переломе пятой плюсневой кости, виды упражнений и массажа зависят от периода лечения.

Перелом плюсневых костей

Переломы плюсневых костей – это довольно распространенные травмы стопы, возникающие вследствие прямого удара или непрямого повреждения (скручивание стопы). Многие из этих переломов достаточно просты в лечении и характеризуются благоприятными результатами. Однако в случаях сращения в порочном положении или несращения эти переломы могут стать причиной выраженной метатарзалгии и остеоартрита суставов среднего отдела стопы. Плюсневые кости являются частой локализацией стрессовых переломов и могут сочетаться с повреждениями других частей стопы.

Плюсневые кости – это короткие несколько изогнутые к тылу трубчатые кости переднего отдела стопы. Каждая кость имеет головку, шейку, диафиз и основание. Каждая плюсневая кость имеет числовое наименование от 1-го до 5-го в направлении изнутри наружу (от самой большой к самой маленькой). Основание каждой плюсневой кости сочленяется с одной или более костями предплюсны, а головка – с проксимальной фалангой пальца. Основания плюсневых костей кроме того сочленяются друг с другом, образуя межплюсневые суставы. В функциональном отношении все пять плюсневых костей являются единым несущим комплексом переднего отдела стопы. Три медиальных луча служат ригидным рычагом, участвующим в ходьбе, а два латеральных луча обеспечивают некоторую мобильность, необходимую, например, при ходьбе по неровной поверхности.

Рис. Анатомия плюсны

Первая плюсневая кость наиболее крупная по сравнению с остальными и является наиболее важной в отношении нагрузки и обеспечения баланса стопы. Сращение в порочном положении или несращение этой кости хуже всего переносится пациентами. Эта кость не имеет общих связок с соседней второй плюсневой костью, поэтому они двигаются независимо друг от друга.

Вторая, третья и четвертая плюсневые кости более тонкие и могут быть зоной локализации стрессового перелома или травматического перелома в результате прямой или непрямой травмы.

Пятая плюсневая кость делится на три зоны, называемые зонами 1, 2 и 3 в направлении от основания к головке.

Зона 1 – это основание пятой плюсневой кости и место прикрепления сухожилия короткой малоберцовой мышцы. В этой зоне возможны отрывные переломы вследствие тяги сухожилия и прикрепляющихся здесь связок.

Зона 2 – это граница метафиза и диафиза 5-ой плюсневой кости. Перелом в этой области называется переломом Джонса, и именно при этом переломе наиболее вероятно формирование ложного сустава вследствие бедного кровоснабжения этой области. Многие из переломов Джонса являются стрессовыми, связанными с повторяющимися перегрузками этой области.

Зона 3 – это диафиз 5-ой плюсневой кости, здесь чаще всего встречаются травматические переломы вследствие прямого удара или скручивания плюсневой кости.

Рис. Зоны 5-ой плюсневой кости. Такое условное деление представляет важность в клиническом плане: переломы в каждой из этих зон характеризуются отличными друг от друга прогнозами и тактикой лечения.

Большинство переломов плюсневых костей возникают в результате травмы, однако встречаются также стрессовые переломы и переломы на фоне нейропатии стопы. Пациенты с травматическими переломами плюсневых костей жалуются на боль, отек, кровоизлияния и боль при пальпации стопы, а также ограничение возможности нагрузки на ногу. За исключением случаев тяжелых травм явных деформаций стопы при переломах плюсневых костей не возникает.

Прямой удар по стопе позволяет предположить поперечный или оскольчатый перелом диафиза, тогда как при скручивающем механизме возникают косые или спиральные переломы.

В ходе физикального обследования врач обращает внимание на точную локализацию болевых ощущений, которая обычно соответствует зоне перелома. Нейрососудистое исследование должно выполняться для оценки чувствительности и кровообращения стопы и пальцев.

Пациентам с подозрением на перелом плюсневых костей назначается рентгенография стопы. Снимки должны захватывать стопу целиком для исключения других повреждений.

На рентгенограммах в боковой проекции оценивается смещение головок плюсневых костей, а косые рентгенограммы позволяют обнаружить переломы с минимальным смещением.

Рис. Переломы плюсневых костей на рентгенограммах (в прямой, косой и боковой проекциях).

Оригинальное описание этого термина принадлежит легендарному ортопеду сэру Роберту Джонсу, который в 1902 году диагностировал у себя такой отрывной перелом в результате травмы, полученной во время танца..

Рис. Рентгенограмма при переломе танцора (отрывном переломе) в 1 зоне 5 плюсневой кости.

Истинный перелом Джонса – это перелом во 2 зоне 5-ой плюсневой кости. Линия такого перелома распространяется в область сочленения 5 плюсневой кости с четвертой. Перелом возникает вследствие растягивающих нагрузок вдоль наружной 5-ой плюсневой кости при подворачивании стопы. Такая ситуация часто возникает у пациентов с высоким сводом стопы. Большинство переломов Джонса – это стрессовые переломы, связанные с повторяющимися нагрузками, хотя он может быть следствием и единственной травмы. У спортсмена подобная травма может быть следствием резкой смены направления бега, когда пяточная кость отрывается от земли.

Рис. Перелом Джонса в метадиафизарной зоне 5 плюсневой кости.

Переломы в области оснований плюсневых костей нередко сопровождаются повреждением предплюсне-плюсневых суставов – повреждения Лисфранка. Чтобы обнаружить подобные повреждения, врач должен очень внимательно оценивать рентгенограммы. Признаками повреждения Лисфранка могут быть увеличение интервала между 1-ой и 2-ой плюсневыми костями, мелкие переломы в области оснований 1-ой и 2-ой плюсневых костей, нарушение нормального соотношения между краем клиновидной и основанием 2-ой плюсневой кости. Для исключения этого повреждения наиболее информативна компьютерная томография (КТ).

При подозрении на повреждение Лисфранка, даже если на рентгенограммах ничего не видно, может быть также показано МРТ.

Рис. Стрессовый перелом 2 плюсневой кости.

У пациентов с нарушенной чувствительностью стопы, например, вследствие диабетической нейропатии, также могут развиваться стрессовые переломы плюсневых костей. Частой локализацией таких переломов, особенно у пациентов с высоким сводом стопы или варусной деформацией нижней конечности, является метадиафизарная зона 5-ой плюсневой кости (перелом Джонса).

После переломов пальцев переломы плюсневых костей – это самые частые переломы костей стопы. У детей чаще встречаются переломы первой и пятой плюсневых костей, что связано только с их анатомическим положением. У взрослых чтобы произошел перелом более крупной и прочной 1 плюсневой кости, необходима значительная сила, поэтому встречаются они намного реже. При травмах стопы чаще всего повреждается 5-ая плюсневая кость.

Перелом плюсневых костей следует подозревать у всех пациентов с прямой травмой стопы и болью при ходьбе. Также следует подозревать сочетанное повреждение Лисфранка, особенно при наличии у пациента кровоизлияний на подошвенной поверхности стопы. Не следует забывать и о возможных повреждениях плюснефаланговых суставов и фаланг пальцев.

Задачей лечения является восстановление нормального положения всех пяти плюсневых костей с целью сохранения сводов стопы и обеспечения нормального распределения нагрузок на головки плюсневых костей.

Тактика лечения определяется локализацией повреждения. Большинство изолированных переломов центральных (2-4) плюсневых костей, а также переломы 1-ой плюсневой кости без смещения можно лечить консервативно с использованием фиксирующего ботинка с постепенным увеличением по мере переносимости нагрузки на стопу.

Смещение перелома 1-ой плюсневой кости обычно свидетельствует о нестабильном характере перелома и требует хирургической стабилизации.

Лечение переломов 5-ой плюсневой кости зависит от зоны повреждения. Отрывные переломы без смещения (перелом танцора или переломы в 1 зоне) могут требовать лишь симптоматической терапии и ношения жесткой обуви до момента сращения перелома. Однако полное заживление отрывных переломов 5-ой плюсневой кости наступает только через 8 недель или более.

При переломах Джонса необходима иммобилизация и исключение нагрузки на протяжении 6 недель, и затем еще в течение 6 недель использование обуви с жесткой подошвой и постепенное увеличение нагрузки на стопу. Для ускорения заживления и снижения вероятности формирования ложного сустава этим пациентам может быть сразу предложено хирургическое лечение.

Большинство переломов плюсневых костей при соответствующем лечении заживают нормально, однако осложнения все же возможны. Неправильное сращение, несращение, особенно 1 плюсневой кости, или дегенеративные изменения предплюсне-плюсневых и плюсне-фаланговых суставов могут стать причиной метатарзалгии и значительного нарушения функции стопы. Кроме того, в области деформации на подошвенной или тыльной поверхности стопы вследствие неправильной консолидации перелома могут формироваться кератозы (болезненные мозоли). Как и при любых других переломах, употребление в пищу адекватного количества витамина D позволяет предотвратить риск замедленной консолидации и несращения перелома.

Пациентам с сосудистым дефицитом и нейропатией, как правило, показано консервативное лечение, поскольку риск инфекционных осложнений и несращения у таких пациентов выше. Пациентам с сахарным диабетом хирургическое лечение выполняется по обычным показаниям при условии хорошего состояния кровообращения конечности и сохранения защитной чувствительности.

При каких-либо травмирующих воздействиях, когда стопа подвергается значительным перегрузкам, сложно что-либо сделать, чтобы предотвратить перелом костей стопы. Определенной эффективностью здесь может быть ношение соответствующей обуви с защитными свойствами.

Читайте также: