Плановая операция на сустав

Из этой статьи вы узнаете: при каких заболеваниях может потребоваться операция на коленном суставе. Как проводят разные типы операций, подготовка и реабилитация.

Автор статьи: Стоянова Виктория , врач 2 категории, заведующая лабораторией в лечебно-диагностическом центре (2015–2016 гг.).

Операции на суставе колена показаны при заболеваниях, которые сопровождаются его деформацией. Хирургическое вмешательство назначают, когда консервативные методы неэффективны.

Оперативное лечение успешно применяется в таких ситуациях, как:

- артроз 3–4 стадии;

- артрит на этапе деформации сустава;

- гнойный артрит;

- травмы: разрыв связок: собственной связки надколенника, крестообразных связок, повреждение мениска, раздробление сустава, перелом надколенника и др.;

- привычный вывих сустава;

- киста Бейкера (новообразование, заполненное жидкостью, на задней поверхности коленного сустава);

- синовит (воспаление синовиальной оболочки сустава);

- липоартрит (патология жировой прослойки, окружающей коленный сустав).

Коленный сустав (вид сзади). Нажмите на фото для увеличения

Пять вариантов оперативного вмешательства:

Реабилитация после операции длится от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от типа вмешательства и общего состояния пациента. Например, после восстановления целостности связок коленного сустава реабилитация длится 3–4 недели. После артропластики и эндопротезирования сустава восстановление занимает 3–6 месяцев. Обычно функционирование колена полностью возобновляется.

В реабилитационном периоде рекомендуется снизить нагрузку на сустав. Для восстановления его функций показана физиотерапия, лечебная гимнастика.

- назначает лечащий врач – травматолог-ортопед, ревматолог, спортивный врач;

- проводит хирург-артролог – врач, который специализируется на лечении суставов.

В восстановительном периоде подключаются реабилитолог, физиотерапевт.

Все операции на суставах проводятся в основном под эпидуральной анестезией (лекарство вводят в эпидуральное пространство (между стенкой позвоночного канала и твердой мозговой оболочкой позвоночника), иногда под общим наркозом. Если используется общий наркоз, пациент во время операции находится без сознания и ничего не чувствует. При эпидуральной анестезии пациент остается в сознании, но не чувствует нижнюю половину тела.

Вмешательства на околосуставных тканях возможны и под местной анестезией.

Проведение эпидуральной анестезии в промежутке между 3 и 4 поясничными позвонками (L3–L4)

Показания к проведению операции на колене

Хирургическое вмешательство требуется при ряде заболеваний:

- Артроз на 3 стадии. При данной патологии хрящевая ткань полностью разрушена, что приводит к образованию массивных остеофитов (костных наростов), а также к деформациям костных концов сустава. Это сильно сказывается на функционировании колена. Консервативное лечение уже не поможет.

- Артрит на тяжелой стадии – воспалительный процесс приводит к деформациям и контрактурам (ограничениям подвижности) в суставе. Также вследствие воспаления возможны фиброзно-анкилозные изменения – сращения концов сустава, приводящие к неподвижности.

- Септические формы артрита – при таком заболевании в суставе вследствие воспалительного процесса накапливается гной. Его можно вычистить с помощью операции.

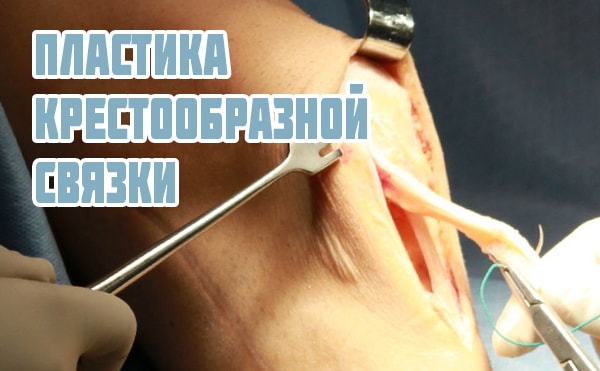

- Разрыв крестообразных связок. Для нормального функционирования колена нужно их сшивание или пластика (пластика – это восстановление целостности связки с помощью собственных тканей (сухожилие связки надколенника и др.) или искусственных материалов).

- Разрыв собственной связки надколенника – возникает на последней стадии тендинита (воспаления связки, развивающегося на фоне повышенных нагрузок на сустав).

- Суставная мышь – патология, при которой внутри сустава свободно перемещается фрагмент костной ткани, который откололся при травме. От него можно избавиться только хирургическим путем.

- Повреждение мениска. В зависимости от тяжести травмы, мениск можно зашить либо же удалить частично или полностью.

- Привычный вывих надколенника – нужна операция для фиксации колена в нормальном положении.

- Перелом надколенника, особенно открытый или со смещением.

- Закрытое раздробление сустава.

- Синовит – при воспалении синовиальной сумки (которое иногда возникает как самостоятельное заболевание, а иногда – на фоне артрита) может потребоваться ее удаление.

- Киста Бейкера – слизистая межсухожильная сумка, заполненная жидкостью, которая расположена на внутренней поверхности коленного сустава. От нее можно избавиться, только удалив методами хирургии.

- Липоартрит (болезнь Гоффа) – заболевание, при котором жировая ткань в области крыловидных складок тел Гоффа коленного сустава хронически воспалена.

Патологии коленного сустава: 1 – артрозо-артрит; 2 – перелом надколенника; 3 – разрыв крестообразной связки; 4 – киста Бейкера

Подготовка к операции

Специальной подготовки в большинстве случаев не требуется. Как и перед любыми другими операциями, нужно:

- сделать кардиограмму;

- сдать анализы крови: общий, на группу крови и на инфекции;

- предупредить врача о принимаемых медикаментах;

- пройти аллергологические пробы на лекарства, которые будут применяться в ходе и после операции.

За 12 часов до хирургического лечения нельзя есть и пить.

Эндопротезирование крупных суставов – это сложная операция, требующая серьезного планирования и подготовки. Перед хирургическим вмешательством каждый пациент должен пройти тщательное обследование. Это необходимо для оценки его общего состояния и выявления у него сопутствующих заболеваний.

Сдача анализов и консультации узких специалистов позволяют обнаружить возможные факторы риска и предпринять нужные профилактические мероприятия. Таким образом врачи получают возможность подготовиться к вероятным осложнениям в ходе операции и/или в послеоперационном периоде. Естественно, это снижает операционный риск и делает результаты эндопротезирования более удовлетворительными.

Лабораторные анализы

Перед объемным хирургическим вмешательством каждый пациент обязан сдать определенные анализы. Как правило, их перечень стандартный и не зависит от вида операции. Лабораторные исследования позволяют выявить у пациента опасные инфекции, тяжелые сопутствующие заболевания.

Хронический тонзиллит, воспаление гланд и другие проблемы подобного плана могут вызвать отторжение импланта.

Старайтесь сдавать все анализы в одной лаборатории. В этом случае у вас возьмут кровь из вены всего 1 раз. В день сдачи не завтракайте. В лабораторию приходите с утра.

Суть анализа заключается в определении показателей свертываемости крови. Это позволяет выявить нарушения системы гемокоагуляции, оценить риск развития геморрагических и тромботических осложнений. Напомним, что тромбоз глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболия легочной артерии – это наиболее грозные последствия операции.

У больных с повышенной свертываемостью крови существует высокая вероятность появления тромбоэмболических осложнений. Таким пациентам врачи проводят комплексную профилактику, которая помогает избежать нежелательных последствий.

Показатели коагулограммы, которые интересуют медиков:

- протромбиновый индекс (ПТИ);

- международное нормализованное отношение (МНО);

- фибриноген.

Анализ необходим на тот случай, если человеку во время хирургического вмешательства понадобится донорская кровь. Благодаря этому врачам уже не придется тратить время на исследование.

Дают представление об общем состоянии пациента. Помогают выявить хронические воспалительные заболевания, анемию, болезни почек. К примеру, повышение уровня лейкоцитов в крови указывает на воспалительный процесс в организме, а наличие бактерий и цилиндров в моче – на почечную патологию.

С помощью общего анализа мочи у человека можно диагностировать пиелонефрит, гломерулонефрит, почечную недостаточность, сахарный диабет. Все эти заболевания существенно повышают операционный риск.

Более информативен, чем общий. Позволяет выявить метаболические нарушения и сбои в работе внутренних органов. С его помощью можно оценить состояние печени, поджелудочной железы, почек и т.д.

Основные показатели биохимии крови:

- СОЭ

- С-реактивный белок

- формула крови (общий анализ)

- анализ протромбина по Квику

- АЧТВ

- ионы

- мочевина

- креатинин

- АЛТ,

- АСТ

- ЛДГ

- ГГТ

- ЩФ

- билирубин (общий, прямой)

- холестерин

- липопротеиды высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП)

- глюкоза

- общий белок и белковые фракции

- альбумин

Перед эндопротезированием каждый пациент обязан пройти обследование на сифилис, ВИЧ, гепатит В (HbsAg), гепатит С (anti HCV), реакция Вассермана Анализы необходимы для того, чтобы предупредить заражение других пациентов больницы. Как известно, данные инфекции передаются гематогенным путем. Заразиться ими можно через хирургический инструментарий или руки медперсонала.

Факт! Если у больного обнаружат сифилис – ему потребуется стать на учет и пройти курс лечения. Что касается пациентов с вирусным гепатитом – их отправят на консультацию к инфекционисту и прооперируют отдельно от остальных.

Необходим для выявления инфекций мочевыводящих путей (цистит, пиелонефрит). Во время исследования врачи могут обнаружить в моче больного стафилококки, стрептококки, кишечную палочку, протей, псевдомонады, микобактерии, коринебактерии, микоплазмы, грибки или другие патогенные микроорганизмы.

Микроскопия осадка, культивация (посев на микрофлору). Анализ мочи на посев готовится от 7 дней

Инструментальные методы исследования

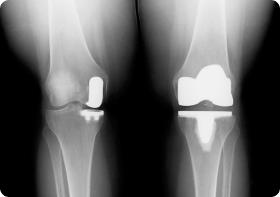

В ходе предоперационной подготовки больным делают ЭКГ, рентгенографию двух суставов (коленных или тазобедренных) в 2-х проекциях, МРТ и денситометрию. Давайте посмотрим, зачем нужны данные исследования.

Таблица 1. Цель проведения инструментальной диагностики перед эндопротезированием.

| Метод | Информативность, результаты | Цель исследования |

| Рентгенография | Дает представление об анатомических особенностях строения костей. Позволяет оценить тяжесть остеоартроза. К сожалению, на рентгенограммах не визуализируются мягкие ткани. | Рентгенография нужна для подбора наиболее подходящего по конструкции эндопротеза, а также оптимального метода его фиксации. |

| Магнитно-резонансная томография | Дает возможность получить трехмерное изобращение суставных хрящей, капсулы, связок, периартикулярных тканей, нервов, сосудов. | Помогает врачу правильно спланировать операцию и подобрать наименее травматичный операционный доступ к суставу. |

| Денситометрия | Измерение плотности костной ткани дает возможность определить степень остеопении или остеопороза. | Денситометрия помогает хирургам в выборе способа фиксации протеза и позволяет оценить риск возникновения перипротезных переломов. |

| ЭКГ | Необходима для выявления сбоев в работе сердца и серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. | Анестезиологи учитывают результаты электрокардиографии при выборе метода анестезии. |

Артроз левого ТБС.

Консультации других специалистов

Перед операцией человеку требуется осмотр ортопеда-травматолога, терапевта, оториноларинголога (ЛОР), невропатолога, гинеколога или уролога. Если в ходе обследования у больного выявили какие-либо инфекции или хронические заболевания – ему могут потребоваться консультации еще и других врачей (инфекциониста, сосудистого хирурга, кардиолога, эндокринолога). Заключение терапевта — должно быть написано, что операция не противопоказана:

- флюорография (не ранее 3 месяцев до предполагаемой операции

- стоматолог (примерно за месяц до предполагаемой операции)

- гинеколог (примерно за месяц до предполагаемой операции): мазок на флору, цитология, заключение врача, что операция не противопоказана.

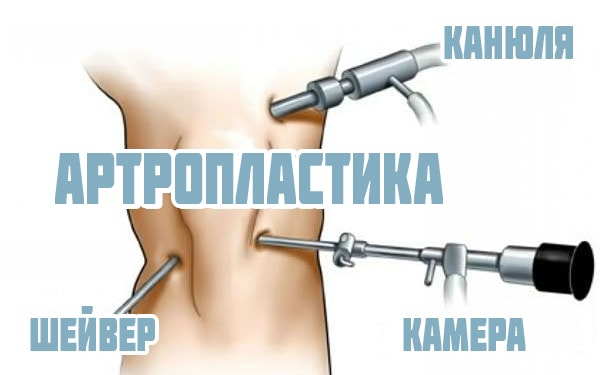

Артроскопические операции в последние десятилетия потеснили классические открытые хирургические вмешательства. Они отличаются минимальной инвазивностью, низким риском осложнений, коротким сроком госпитализации. После артроскопии быстрее проходит реабилитация. К тому же, в ходе таких операций обеспечивается полноценный обзор суставной полости, что увеличивает их эффективность по сравнению с обычными открытыми хирургическими вмешательствами.

Артроскопические операции чаще всего проводятся на коленном и плечевом суставах, реже – на тазобедренном и голеностопном. Данная процедура может быть выполнена в качестве как диагностической так и лечебной.

Показания к артроскопии коленного сустава

В ходе артроскопической операции на колене может быть выполнено удаление или сшивание мениска, резекция воспаленной синовиальной оболочки, пластика крестообразных связок, удаление хондромных или жировых тел, восстановление дефектов гиалинового хряща.

Основные показания к хирургическому вмешательству:

- разрыв мениска;

- полный разрыв связок колена;

- вывих надколенника;

- некоторые воспалительные заболевания колена;

- дефекты гиалинового хряща;

- остеоартроз колена;

- болезнь Гоффа;

- боли неясного происхождения, возникающие в результате травм, хронических заболеваний, перенесенных в прошлом операций или инвазивных процедур.

Показания к артроскопии плечевого сустава

Артроскопические операции на плече чаще всего проводятся в случае привычного вывиха и нестабильности плечевого сустава, чаще всего это следствие травм.

- повреждение мышц вращательной манжеты;

- внутрисуставные тела;

- артроз;

- тендинит длинной головки бицепса;

- адгезивный капсулит.

Показания к артроскопии тазобедренного сустава

Операции такого рода на тазобедренном суставе применяются нечасто. Причиной тому малый объем суставной полости и недостаточный простор для манипуляций. Требуется тракция конечности, что может быть связано с риском осложнений.

Показания к проведению операции:

- наличие свободных внутрисуставных тел;

- разрывы ацетабулярной губы;

- трансхондральные переломы хряща;

- аваскулярный некроз головки бедренной кости;

- патология синовиальной оболочки;

- импиджмент-синдром;

- нестабильность тазобедренного сустава;

- воспалительные изменения сустава.

Показания к артроскопии голеностопного сустава

Артроскопические операции на голеностопном суставе чаще всего проводятся при артрозе, остеохондропатии таранной кости, импиджмент-синдроме и синовите.

Главным преимуществом малоинвазивных операций является короткий период реабилитации. Он в среднем в 2 раза меньше, чем при использовании открытых хирургических вмешательств. Многие артроскопические операции не требуют послеоперационной иммобилизации конечности. В этом случае не происходит выраженной атрофии мышц, не развиваются контрактуры, поэтому восстановление проходит ещё быстрее.

Ориентировочные сроки реабилитации пациента после артроскопии колена:

- через 1-3 дня человек может ходить;

- через 2-3 недели возвращается к профессиональной деятельности;

- через 1,5 месяца может приступить к спортивным тренировкам;

- через 3 месяца принимает участие в спортивных соревнованиях.

Главное средство реабилитации – это физические нагрузки. В начальные сроки после артроскопии выполняется только изометрическое сокращение мышц. Тренировки проводят, не вставая с постели. Их длительность короткая, но частота выполнения высокая.

Как можно раньше начинают разрабатывать сустав, дают нагрузку на оперированную конечность. Через 2-3 недели начинают тренировки в спортзале, бассейне, занятия на имитирующих тренажерах. В качестве вспомогательных средств реабилитации используют физиотерапию, механическую пассивную разработку суставов, массаж, электромиостимуляцию.

Коленный сустав (КС) обладает широким функционалом, принимает на себя весь вес тела человека и выполняет множество сложнейших движений. Большие нагрузки и различные заболевания делают его уязвимым.

Нередко травмы и дегенеративно-дистрофические заболевания вызывают столь сильные и необратимые изменения, что требуется операция или замена коленного сустава. Эндопротезирование позволит избавиться от сильных болей, вернуть ноге двигательную активность, а пациенту – возможность самостоятельно передвигаться.

Операции на коленном суставе

Операцию назначают при различных патологических состояниях, основными причинами которых выступают травмы и артроз. К хирургическому вмешательству прибегают в случаях, когда консервативное лечение не помогает. Показанием к операции служат выраженная деформация сочленения и обширное разрушение его структуры, значительно ухудшающие качество жизни пациента.

Операция на коленном суставе может быть экстренной или плановой. К срочному хирургическому вмешательству прибегают при травмах и гнойном артрите, когда операция является единственно возможным способом лечения.

Плановые операции направлены на улучшение функций сустава, корректировку формы и целостности его анатомических составляющих, возвращение подвижности колену. В этом случае может выполняться восстановление целостности поврежденной структуры, ее удаление или операция по замене коленного сустава.

Способы оперативного вмешательства

Операции на колене проводятся двумя способами: открытым и артрорскопическим. Артроскопия колена служит отличной альтернативой полостной хирургии. Она проводится с помощью специального прибора – артроскопа, является щадящей, редко приводит к осложнениям и требует короткого периода реабилитации.

При артроскопии используется эпидуральная анестезия. Это малоинвазивный (минимально травмирующий ткани организма) метод хирургического вмешательства, при котором делается три маленьких надреза, через которые в полость сустава вводятся эндоскоп с камерой и инструменты.

Виды операций

В зависимости от характера повреждения коленного сочленения хирургическое лечение предполагает разные способы и объемы вмешательства.

- Хирургия мягких тканей (киста Беккера).

- Хирургия околосуставных элементов (мениск, связки). Это очень обширная группа операций, включающая удаление, восстановление, протезирование мениска и пластику связок.

- Хирургия костной ткани (репозиция отломков). Проводится для сопоставления отломков при внутрисуставных переломах с помощью остеосинтеза, представляющего собой соединение осколков крепежными средствами: скобами, спицами, шурупами.

- Резекция. Предполагает полное удаление сочленения при обширной гнойной инфекции или переломах с раздроблением, когда нет возможности провести репозицию отломков.

- Артропластика коленного сустава. Этот вид хирургического вмешательства затрагивает гиалиновый хрящ, покрывающий образующие сустав головки костей. Артропластика обеспечивает восстановление хряща коленного сустава с помощью искусственных материалов. На пораженные участки наносятся специальные пасты и смеси, плотность и характеристики которых аналогичны гиалиновым хрящам.

- Замена коленного сустава. Во время этой операции все сочленение или его части заменяются эндопротезом. Для изготовления протезов используют различные материалы, размер подбирается индивидуально. Эндопротезирование с успехом решает вопрос, как восстановить утраченные функции колена.

Пластика ПКС коленного сустава (передней крестообразной связки)

Крестообразные связки колена (передняя и задняя) являются стабилизирующими структурами, прочно фиксирующими отделы сустава. Характерной травмой служит повреждение передней связки, но, поскольку связки функционально тесно связаны, практически никогда не встречается разрыв задней связки без патологии передней. При растяжении связок или надрыве волокон для лечения используют гипс или тутор на коленный сустав для иммобилизации сочленения.

При полном разрыве волокон единственно возможным методом лечения служит оперативное вмешательство – пластика ПКС коленного сустава, которая проводится методом артроскопии.

Во время операции разорвавшиеся волокна заменяют собственными или искусственными тканями. Следом за оперативным вмешательством проводится реабилитация после ПКС, направленная на постепенную и бережную активизацию движений в коленном сочленении.

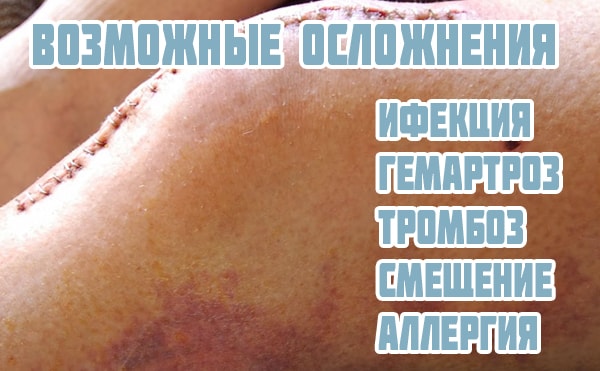

Осложнения после операций на КС

Любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском осложнений, среди которых могут присутствовать следующие:

- инфекции;

- гемартроз;

- растяжение связок;

- нарушение иннервации;

- тромбоз вен нижних конечностей и нарушение кровообращения;

- смещение протеза;

- аллергические реакции на материалы при артропластике сустава.

Для предотвращения осложнений после операции назначается комплексное медикаментозное лечение. Для фиксации сустава используется гипс, отрез или эластичный бандаж.

Реабилитация после операций на КС

Реабилитационные мероприятия назначаются врачом индивидуально в каждом случае и могут включать различные процедуры. Они направлены на восстановление функций сочленения и возвращение пациента к полноценному образу жизни. Их характер зависит от вида операции, тяжести заболевания, возраста пациента и индивидуальных особенностей.

Реабилитационные мероприятия включают:

- физиопроцедуры;

- массаж коленного сустава;

- ЛФК;

- медикаментозное лечение (таблетки, мазь, гель);

- санаторно-курортное лечение.

В ближайший после операции период нагрузка на ногу ограничивается, колено иммобилизируется и фиксируется. Для этих целей используют гипс, брейс на коленный сустав, ортезы и бандажи. Устройства ограничивают объем движений и препятствуют развитию отека.

Реабилитация после операции на КС заключается в укреплении окружающих мышц и разрабатывании сочленения с помощью лечебной физкультуры. Упражнения выполняются с постепенным увеличением нагрузки. Как укрепить коленный сустав с помощью упражнений определяет лечащий врач.

Реабилитация после травмы коленного сустава и хирургического вмешательства проходит более эффективно при сочетании ЛФК с физиопроцедурами.

Поступательное увеличение нагрузок в пределах физиологического объема обеспечивает восстановление коленного сустава и анатомически правильное формирование его элементов.

Восстановление хряща

В случае травм и ушибов колена всегда повреждается гиалиновый хрящ, который плохо восстанавливается. Помимо этого, хрящевая ткань со временем изнашивается естественным путем, истончается, теряет эластичность и становится шероховатой. Вместо мягкого скольжения суставные поверхности испытывают сильное трение.

Без лечения процесс дегенерации прогрессирует, появляется болевой синдром и ограничение движений. Его усилению способствуют лишний вес и малоподвижный образ жизни, поскольку отсутствие двигательной активности напрямую способствует разрушению хрящей.

На начальных этапах для восстановления хряща используют лекарственные препараты, согревающие мази, противовоспалительный гель и сосудорасширяющие средства. Наиболее эффективными препараты для лечения являются хондропротекторы, в состав которых входят хондроитин и глюкозамин.

Эти препараты вызывают укрепление и регенерацию хрящевой ткани. Они эффективны только на начальных стадиях, если разрушение хряща уже произошло, принимать хондропротекторы бесполезно. В таком случае восстановить разрушенную хрящевую ткань сможет оперативное вмешательство.

Методики хирургического восстановления хрящевой ткани

- Туннелизация. При ее проведении в прилегающих к хрящу костных тканях делают каналы для улучшения микроциркуляции и питания хряща.

- Артропластика. Она представляет собой эндопротезирование хрящевой ткани. Во время операции пораженные участки хряща удаляются и заменяются искусственными тканями.

- Микрофрактурирование. С помощью этой методики стимулируется естественный рост хрящевой ткани из собственных многофункциональных клеток. " alt=""> " alt="">

- Трансплантация хондроцитов. Эта методика предполагает выращивание в лабораторных условиях хрящевой ткани из клеток пациента с последующей пересадкой на место поврежденных участков.

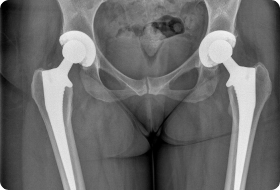

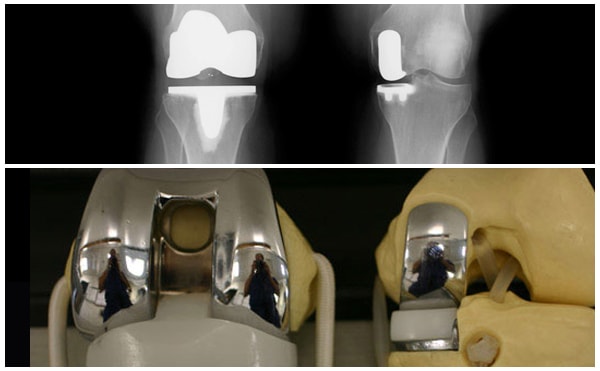

Протезирование коленного сустава

Операция по замене коленного сустава – технически сложная и проводится только в плановом порядке.

Она показана при выраженных разрушениях костно-хрящевой ткани сочленения и необратимых нарушениях его функций. При ее проведении выполняется полное (тотальное эндопротезирование) или частичное (однополюсное эндопротезирование) удаление поврежденных структур с последующей заменой протезами.

Протезы изготавливают из керамики, металлических сплавов, пластика, комбинируя их сочетание. Реабилитация после замены коленного сустава очень сложная и занимает около 6 месяцев. При успешно проведенной операции и тщательном выполнении реабилитационных мероприятий большинству пациентов удается полностью восстановить функции колена.

- ЛФК;

- массаж;

- физиопроцедуры;

- медикаментозное лечение, в том числе обезболивающие препараты, витамины, гель для коленного сустава и пр.;

- полноценное питание.

Повязки на коленный сустав

Жесткая фиксация коленного сочленения с помощью гипса не всегда необходима – она приводит к атрофии мышц, снижению микроциркуляции крови и ухудшению питания тканей. Фиксирующие бандажи и ортезы ограничивают движения и обеспечивают частичную подвижность колена, при этом сохраняя мышечный тонус и нормальный уровень микроциркуляции крови. Они защищают и стабилизируют сочленение, предупреждают появление отеков. За счет легкого массажа улучшается кровообращение и питание суставных структур.

Виды фиксирующих повязок

Эластичный бандаж. Это эластичная повязка без дополнительных поддерживающих элементов и ребер жесткости. Она обеспечивает слабую или среднюю степень фиксации и выполняет защитные и профилактические функции. Эластичный бандаж используют при занятиях спортом, хронических воспалительных и дегенеративных заболеваниях сустава.

Усиленный бандаж. У него уже есть ребра жесткости, увеличивающие фиксацию. Некоторые модели для усиленной фиксации оснащены ремешками и плотными вставками. Они частично ограничивают движения в колене и позволяют стабилизировать переразгибание коленного сустава. Усиленный бандаж используют для фиксирования сустава во время реабилитационного периода, при растяжении связок, повреждениях мениска.

Туторы и ортезы. Тутор на коленный сустав имеет литую конструкцию, обеспечивает самую жесткую фиксацию и по свойствам соответствует гипсовой повязке. Ортез состоит из множества деталей, представляет собой сложную конструкцию с жестким каркасом и мягкими фрагментами. За счет шарниров, креплений, пластмассовых и металлических элементов обеспечивается твердая фиксация. Ортезы выпускаются разных размеров и форм. Система ремней и пряжек обеспечивает индивидуальную степень фиксации в заданных направлениях, позволяя избежать лишнего сдавливания и нарушения кровообращения.

Одной из современных разновидностью ортеза служит брейс на коленный сустав, который не только фиксирует сочленение, но и оказывает корригирующее и разгружающее воздействие. Брейс представляет собой разъемный корсет, который изготавливается из вспененной резины (неопрена), усиливается шарнирами и ребрами жесткости из пластика, карбона и сплавов. Конструкция имеет 3-и степени жесткости и позволяет задавать с помощью регулировок доступный диапазон движений.

Показания для использования фиксирующих повязок:

- Дегенеративо-деструктивные заболевания. Использование эластичных бандажей при артрозах за счет их компрессионного действия, обеспечивающего легкий массаж и улучшающего кровообращение, позволяет снизить отечность и болевой синдром.

- Реабилитационный период. Двигательная активность сочленения после травм или операций всегда ограничивается. Туторы и ортезы служат прекрасной альтернативой гипсу, избавляют от тяжелого веса и неудобств, а при необходимости позволяют использовать мази или гель. Также фиксаторы незаменимы при растяжении связок, поскольку берут на себя их стабилизирующие функции.

- Профилактическая фиксация сустава. Фиксаторы используются при высоких нагрузках для увеличения стабильности сочленения и защиты от возможных травм спортсменами и при тяжелой физической работе.

Для удержания медикаментозных средств или слабой фиксации сочленения накладывается марлевая черепашья повязка на коленный сустав. При ее наложении движения в суставе возможны, но производятся с усилием. Наиболее часто ее используют при оказании первой помощи после различных травмах колена.

Контрактура коленного сустава

Она не является самостоятельным заболеванием, это осложнение, возникающее вследствие перенесенной травмы или болезни и характеризующееся стойким ограничением объема движения в коленном суставе. При этом может затрагиваться как сгибание, так и разгибание.

Степень контрактуры имеет большой диапазон: от незначительного ограничения до полной неподвижности сочленения.

Причиной развития могут стать врожденные деформации, травмы, ожог, воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания, длительная иммобилизация. Обычно контрактуре сопутствуют внешняя деформация сочленения и болевой синдромом, для снятия которого пациенты используют обезболивающие препараты, мази и гель. В зависимости от рода ограничения движений выделяется сгибательная контрактура коленного сустава, когда он зажат в положении сгибания, и разгибательная контрактура коленного сустава, фиксирующая его в положении разгибания.

Для лечения контрактуры используют консервативные и оперативные методы. Со свежими контрактурами, возникшими в результате иммобилизации, успешно борются лечебная физкультура и массаж коленного сустава.

При застарелых контрактурах консервативное лечение не эффективно, поскольку с течением времени рубцовое перерождение затрагивает здоровые ткани, развиваются вторичные артрозы.

При неэффективности консервативного лечения прибегают к оперативному вмешательству для удаления рубцов, удлинения мышц, пластики связок и сухожилий, корректировки формы суставных поверхностей.

Заключение

В зависимости от патологий коленного сочленения используются разные способы и объемы хирургического вмешательства, но все они преследуют одну и ту же цель: восстановление функций сустава и возвращение колену утраченной подвижности. Оперативное лечение позволит избавиться от сильных болей и существенно улучшить качество жизни.

Читайте также: