Парасимпатический отдел нервной системы с шейного отдела

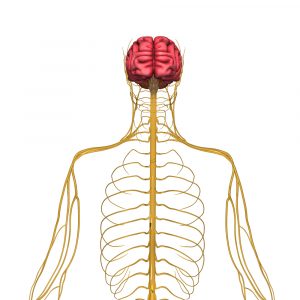

Вегетативная (автономная, висцеральная) нервная система – эта неотъемлемая часть нервной системы человека. Ее основной функцией является обеспечение деятельности внутренних органов. Она состоит из двух отделов, симпатического и парасимпатического, которые обеспечивают противоположные влияния на органы человека. Работа вегетативной нервной системы очень сложна и относительно автономна, почти не подчиняется воле человека. Давайте познакомимся поближе со строением и функциями симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.

Понятие о вегетативной нервной системе

Автономная нервная система состоит из нервных клеток и их отростков. Как и у обычной нервной системы человека, у вегетативной выделяют два отдела:

- центральный;

- периферический.

Центральная часть осуществляет контроль над функциями внутренних органов, это руководящий отдел. В нем нет четкого деления на противоположные по сфере влияния части. Он задействован в работе всегда, круглые сутки.

Периферическая часть вегетативной нервной системы представлена симпатическим и парасимпатическим отделами. Структуры последних есть практически в каждом внутреннем органе. Работают отделы одновременно, но, в зависимости от того, что требуется в данный момент от организма, какой-то один оказывается превалирующим. Именно разнонаправленные влияния симпатического и парасимпатического отделов позволяют организму человека приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.

Функции вегетативной нервной системы:

- поддержание постоянства внутренней среды (гомеостаза);

- обеспечение всей физической и психической деятельности организма.

Вам предстоит физическая нагрузка? С помощью вегетативной нервной системы артериальное давление и сердечная деятельность обеспечат достаточный минутный объем кровообращения. У Вас отдых, и частые сердечные сокращения совсем ни к чему? Висцеральная (вегетативная) нервная система заставит сердце сокращаться медленнее.

Центральный отдел

Эта часть автономной нервной системы представляет собой различные структуры головного мозга. Она, получается, как бы разбросана по всему мозгу. В центральном отделе выделяют сегментарные и надсегментарные структуры. Все образования, относящиеся к надсегментарному отделу, объединяют под названием гипоталамо-лимбико-ретикулярный комплекс.

Гипоталамус – это структура головного мозга, расположенная в нижней его части, у основания. Нельзя сказать, что это область с четкими анатомическими границами. Гипоталамус плавно переходит в мозговую ткань других отделов мозга.

В целом гипоталамус состоит из скопления групп нервных клеток, ядер. Всего изучено 32 пары ядер. В гипоталамусе формируются нервные импульсы, которые по различным проводящим путям достигают других структур головного мозга. Эти импульсы управляют кровообращением, дыханием, пищеварением. В гипоталамусе расположены центры регуляции водно-солевого обмена, температуры тела, потоотделения, голода и насыщения, эмоций, полового влечения.

Кроме нервных импульсов, в гипоталамусе образуются вещества гормоноподобной структуры: рилизинг-факторы. С помощью этих веществ осуществляется регуляция деятельности молочных желез (лактация), надпочечников, половых желез, матки, щитовидной железы, роста, расщепления жиров, степени окраски кожи (пигментация). Все это возможно благодаря тесной связи гипоталамуса с гипофизом – главным эндокринным органом организма человека.

Таким образом, гипоталамус функционально связан со всеми отделами нервной и эндокринной систем.

Условно в гипоталамусе выделяют две зоны: трофотропную и эрготропную. Деятельность трофотропной зоны направлена на поддержание постоянства внутренней среды. Она связана с периодом отдыха, поддерживает процессы синтеза и утилизацию продуктов метаболизма. Свои основные влияния реализует через парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Стимуляция этой зоны гипоталамуса сопровождается усиленным потоотделением, слюноотделением, замедлением сердечных сокращений, снижением артериального давления, расширением сосудов, повышением перистальтики кишечника. Трофотропная зона расположена в передних отделах гипоталамуса. Эрготропная зона ответственна за приспособляемость организма к меняющимся условиям, обеспечивает адаптацию и реализуется через симпатический отдел вегетативной нервной системы. При этом повышается артериальное давление, ускоряется сердцебиение и дыхание, расширяются зрачки, повышается содержание сахара в крови, снижается перистальтика кишечника, тормозится мочеотделение и дефекация. Эрготропная зона занимает задние отделы гипоталамуса.

К этой структуре относят часть коры височной доли, гиппокамп, миндалину, обонятельную луковицу, обонятельный тракт, обонятельный бугорок, ретикулярную формацию, поясную извилину, свод, сосочковые тела. Лимбическая система участвует в формировании эмоций, памяти, мышления, обеспечивает пищевое и сексуальное поведение, регулирует цикл сна и бодрствования.

Для реализации всех этих влияний необходимо участие многих нервных клеток. Система функционирования очень сложна. Чтобы сформировалась определенная модель поведения человека, нужна интеграция многих ощущений с периферии, передача возбуждения одновременно к различным структурам головного мозга, как бы циркуляция нервных импульсов. Например, для того, чтобы ребенок запомнил названия времен года, необходима многократная активация таких структур, как гиппокамп, свод, сосочковые тела.

Эту часть вегетативной нервной системы называют сетчатой, потому что она, как сеть, оплетает все структуры головного мозга. Такое диффузное расположение позволяет ей участвовать в регуляции всех процессов в организме. Ретикулярная формация поддерживает кору головного мозга в тонусе, в постоянной готовности. Этим обеспечивается мгновенное включение нужных областей коры головного мозга. Особенно это важно для процессов восприятия, памяти, внимания и обучения.

Отдельные структуры ретикулярной формации ответственны за конкретные функции в организме. Например, есть дыхательный центр, который располагается в продолговатом мозге. Если он поражается по какой-либо причине, то самостоятельное дыхание становится невозможным. По аналогии есть центры сердечной деятельности, глотания, рвоты, кашля и так далее. Функционирование ретикулярной формации также основано на наличии многочисленных связей между нервными клетками.

В целом, все структуры центрального отдела вегетативной нервной системы взаимосвязаны посредством многонейронных связей. Только их согласованная деятельность позволяет реализовать жизненно важные функции вегетативной нервной системы.

Эта часть центрального отдела висцеральной нервной системы имеет четкое деление на симпатические и парасимпатические структуры. Симпатические структуры располагаются в грудо-поясничном отделе спинного мозга, а парасимпатические – в головном мозге и крестцовом отделе спинного мозга.

Симпатические центры локализуются в боковых рогах в следующих сегментах спинного мозга: С8, все грудные (12), L1, L2. Нейроны этой области участвуют в иннервации гладких мышц внутренних органов, внутренних мышц глаза (регуляция величины зрачка), желез (слезных, слюнных, потовых, бронхиальных, пищеварительных), кровеносных и лимфатических сосудов.

Содержит следующие образования в головном мозге:

- добавочное ядро глазодвигательного нерва (ядро Якубовича и Перлиа): контроль величины зрачка;

- слезное ядро: соответственно, регулирует слезоотделение;

- верхнее и нижнее слюноотделительные ядра: обеспечивают продукцию слюны;

- дорсальное ядро блуждающего нерва: обеспечивает парасимпатические влияния на внутренние органы (бронхи, сердце, желудок, кишечник, печень, поджелудочную железу).

Крестцовый отдел представлен нейронами боковых рогов сегментов S2-S4: они регулируют мочеиспускание и дефекацию, кровенаполнение сосудов половых органов.

Периферический отдел

Представлен симпатическим стволом, расположенным по обе стороны от позвоночника. Симпатический ствол – это два ряда (правый и левый) нервных узлов. Узлы имеют связь друг с другом в виде мостиков, перебрасывающихся между частями одной стороны и другой. То есть, ствол выглядит как цепочка из нервных комочков. В конце позвоночника два симпатических ствола соединяются в один непарный копчиковый узел. Всего различают 4 отдела симпатического ствола: шейный (3 узла), грудной (9-12 узлов), поясничный (2-7 узлов), крестцовый (4 узла и плюс один копчиковый).

В области симпатического ствола располагаются тела нейронов. К этим нейронам подходят волокна от нервных клеток боковых рогов симпатической части центрального отдела вегетативной нервной системы. Импульс может переключаться на нейронах симпатического ствола, а может проходить транзитом и переключаться на промежуточных узлах нервных клеток, расположенных или вдоль позвоночника или вдоль аорты. В дальнейшем волокна нервных клеток после переключения в узлах формируют плетения. В области шеи это сплетение вокруг сонных артерий, в грудной полости это сердечное и легочное сплетения, в брюшной – солнечное (чревное), верхнее брыжеечное, нижнее брыжеечное, брюшное аортальное, верхнее и нижнее подчревные. Эти крупные сплетения делятся на более мелкие, от которых вегетативные волокна движутся к иннервируемым органам.

От центральных парасимпатических центров, расположенных в головном мозге, импульсы идут в составе черепно-мозговых нервов (соответственно глазодвигательного, лицевого и тройничного, языкоглоточного и блуждающего). Поскольку блуждающий нерв участвует в иннервации внутренних органов, то в его составе волокна достигают глотки, гортани, пищевода, желудка, трахеи, бронхов, сердца, печени, поджелудочной железы, кишечника. Выходит, что большинство внутренних органов получает парасимпатические импульсы из системы разветвлений всего лишь одного нерва: блуждающего.

От крестцовых отделов парасимпатической части центральной висцеральной нервной системы нервные волокна идут в составе тазовых внутренностных нервов, достигают органов малого таза (мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, прямой кишки, семенных пузырьков, предстательной железы, матки, влагалища, части кишечника). В стенках органов импульс переключается в нервных узлах, и короткие нервные веточки непосредственно контактируют с иннервируемой областью.

Выделяется как некий отдельно существующий отдел вегетативной нервной системы. Выявляется преимущественно в стенках внутренних органов, обладающих способностью к сокращению (сердце, кишечник, мочеточник и другие). Состоит из микроузлов и волокон, образующих нервное сплетение в толще органа. Структуры метасимпатической вегетативной нервной системы могут реагировать как на симпатические, так и на парасимпатические влияния. Но, кроме того, доказана и их способность работать автономно. Считается, что перистальтическая волна в кишечнике – это результат функционирования метасимпатической вегетативной нервной системы, а симпатический и парасимпатический отделы лишь регулируют силу перистальтики.

Как работают симпатический и парасимпатический отделы?

Закон противоположностей

Симпатическая иннервация обеспечивает:

Парасимпатическая иннервация действует следующим образом:

Из общей закономерности есть исключения. В организме человека есть структуры, которые имеют только симпатическую иннервацию. Это стенки сосудов, потовые железы и мозговой слой надпочечников. На них парасимпатические влияния не распространяются.

Обычно в организме здорового человека влияния обоих отделов находятся в состоянии оптимального равновесия. Возможно незначительное преобладание одного из них, что тоже является вариантом нормы. Функциональное преобладание возбудимости симпатического отдела называется симпатикотонией, а парасимпатического отдела – ваготонией. Некоторые возрастные периоды человека сопровождаются повышением или снижением активности обоих отделов (например, в подростковый период повышается активность, а в период старости снижается). Если наблюдается превалирующая роль симпатического отдела, то это проявляется блеском в глазах, широкими зрачками, склонностью к повышенному артериальному давлению, запорам, избыточной тревожностью и инициативностью. Ваготоническое действие проявляется узкими зрачками, склонностью к пониженному артериальному давлению и обморокам, нерешительностью, избыточной массой тела.

Таким образом, из выше изложенного становится понятно, что автономная нервная система со своими противоположно направленными отделами обеспечивает жизнедеятельность человека. Причем работают все структуры согласованно и скоординировано. Деятельность симпатического и парасимпатического отделов не контролируется человеческим мышлением. Это именно тот случай, когда природа оказалась умнее человека. У нас есть возможность заниматься профессиональной деятельностью, мыслить, творить, оставлять себе время на небольшие слабости, будучи уверенным, что собственный организм не подведет. Внутренние органы будут трудиться даже тогда, когда мы отдыхаем. И это все благодаря вегетативной нервной системе.

Вегетативная нервная система – важная часть всей системы человеческого организма. Основная функция – обеспечение нормальной деятельности всех внутренних органов. Благодаря данной системе человеческий организм нормально функционирует. Состоит из двух разделов: симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.

Контролировать вегетативную нервную систему практически невозможно. Все процессы в симпатическом и парасимпатическом нервном отделе происходят сами по себе без прямого участия человека. Статья поможет лучше узнать о парасимпатическом и симпатическом отделе, что это такое и как влияет на организм.

Вегетативная нервная система: симпатический и парасимпатический нервный отдел

Для начала следует разобраться, что это такое и из каких отделов состоит. Нервная система, как знают многие со школьной программы, состоит из нервных клеток и отростков, симпатического и парасимпатического отдела нервной системы.

Существует два отдела вегетативной нервной системы:

- Периферический.

- Центральный.

Центральный отдел нервной системы – самый главный. С его помощью осуществляется бесперебойная работа внутренних органов человеческого организма. Отдел никогда не отдыхает и регулирует постоянно.

Периферический отдел разделен еще парасимпатическим и симпатическим отделами. Парасимпатический и симпатический отделы работаю сообща. Все зависит от того, что нужно организму на данный промежуток времени. Какой-то из отделов в данном случае будет работать сильнее. Именно такая работа симпатического и парасимпатического отделов помогает ему адаптироваться к разным условиям. Если симпатический и парасимпатические отделы хорошо функционируют, то это помогает избежать негативные последствия акклиматизации и другие неприятности.

Рассмотрим функции нервной системы:

- обеспечение бесперебойной работы внутренних органов с помощью симпатического и парасимпатического отделов;

- поддержание физических и психологических процессов парасимпатикой.

При занятии спортом нервная вегетативная система поможет поддержать нормальный баланс артериального давления и хорошее кровообращение. А во время отдыха нервная система помогает нормализовать показания артериального давления и успокоить организм. Таким образом, самочувствие человека не будет вызывать дискомфорт.

Симпатический отдел ВНС

Симпатическая система нужна для контроля процессов спинного мозга, обмена веществ и других внутренних органов. Симпатическая система представлена волокнами нервных тканей. Таким образом, обеспечивается бесперебойный контроль над всеми процессами симпатического нервного отдела.

Симпатический нервный отдел находится только в спинном мозге в отличие от парасимпатического. Окутывает обе стороны. При этом они связаны между собой и напоминают мостик. Такое расположение симпатического нервного отдела помогает обеспечить качественную и быструю реакцию организма на раздражения нервных клеток. Симпатический нервный отдел окутывает шейный отдел, грудной, поясничный и крестцовый. Благодаря этому обеспечивается постоянный рабочий процесс внутренних органов, и поддерживаются все необходимые жизненные функции симпатического нервного отдела.

В шейном отделе под контролем находится сонная артерия, в грудном – легкие и сердце. Спинной и головной мозг связаны друг с другом и подают нужные сигналы. Благодаря работе симпатического нервного отдела, человек способен адекватно воспринимать окружающий мир и подстраиваться под разную среду обитания.

Работу симпатического нервного отдела необходимо контролировать. В случае некоторого сбоя рекомендуется обратиться к врачу для дальнейших обследований симпатического нервного отдела.

Если проблема симпатического нервного отдела незначительная, то можно воспользоваться медикаментозным лечением.

Симпатический нервный отдел обеспечивает нормальную работу артерий и выполняет ряд других функций :

- Повышение сахара в крови;

- Расширение зрачков;

- Обеспечение нормальной работы обмена веществ;

- Адреналин;

- Потоотделение;

- Контроль слюнообразования;

- Повышение холестерина;

- Расшифровка ВНС;

- Изменение физиологии мышц;

- Расширение бронхов.

Любой человек должен знать, какая функция выполняется в отделах позвоночника с помощью парасимпатических нервов и симпатической системы.

Симпатический нервный отдел следит за расширением зрачков и слюноотделением в шейном отделе позвоночника. За расширение бронхов и снижение аппетита отвечает грудной отдел. Вырабатывается адреналин симпатическим нервным отделом в поясничной зоне. Расслабление мочевого пузыря – в крестцовой зоне.

Парасимпатическая система

В парасимпатической системе все процессы происходят наоборот. В шейном отделе происходит сужение зрачков при возбуждении парасимпатического отдела. Усиление пищеварение и сужение бронхов – грудной отдел парасимпатической системы. Раздражение желчного пузыря – поясничный отдел. Сокращение мочевого пузыря – крестцовый отдел.

Отличия между симпатическим и парасимпатическим отделами?

Симпатические и парасимпатические отделы могут работать вместе, но обеспечивают разное влияние на организм.

- Симпатические волокна мелкие и короткие. Парасимпатические имеют удлиненную форму.

- Симпатика обволакивается ветвями серого цвета. В парасимпатической системе такого нет.

Неправильная работа метасимпатической системы может обострить некоторые заболевания, такие как: ночной энурез, вегетативная недостаточность, рефлекторная дистрофия и другие. При подозрении на одно из них, следует обратиться к врачу за помощью незамедлительно.

Лечение заболеваний нервной системы

Врач назначает необходимое лечение после того, как выявлена причина заболевание и где оно протекает в большей степени в симпатическом нервном отделе.

Лечатся подобные заболевания с помощью медикаментов:

- антидепрессанты;

- антиконвульсанты;

- нейролептики.

Парасимпатический отдел нервной системы

Возможно, что парасимпатический отдел играет важную роль в метаболизме. Но данный факт про парасимпатическую систему на сегодняшний день не был полностью доказан учеными. Некоторые утверждают, что парасимпатический отдел находится не только в спинном мозге, но и направляется к стенкам туловища. Для контроля парасимпатической системы следует обращаться к врачу-неврологу.

Парасимпатический отдел выполняет свою функцию, находясь в крестцовом отделе спинного мозга и головного.

Функции парасимпатического отдела нервной системы:

- Оказывают контроль над зрачками;

- Слезоотделение парасимпатического отдела;

- Выделение слюны;

- Парасимпатическая система влияет на работу внутренних органов человеческого организма.

Такие заболевания, как сахарный диабет, болезнь Паркинсона, синдром Рейно, могут быть вызваны в результате неправильной работы парасимпатического отдела.

Отделы нервной системы

Центральный отдел. Данный отдел как бы “разбросан” по всему головному мозгу. Представляет собой сегменты, которые играют важную роль в нормальной жизнедеятельности человека. Центральная нервная система включает в себя не только головной мозг, но и спинной. Необходимо иногда проверять работу нервной системы. В этом может помочь врач невролог, нейрохирург и травматолог. Проводится диагностика с помощью КТ, МРТ и рентгена.

Гипоталамус – неотъемлемая часть структуры головного мозга, которая расположена у основания. Благодаря этой структуре выполняется функция лактации у представительниц женского пола, контролируется кровообращение, дыхание, органы пищеварения. Также выполняется работа контроля температуры тела и потоотделения. Отвечает гипоталамус за половое влечение, эмоции, рост, пигментацию.

Потоотделение, расширение сосудов и другие действия, вызваны раздражением гипоталамуса.

Гипоталамус выделяет две зоны: эрготропная и трофотропная. Деятельность трофотропной зоны связана с отдыхом и поддержания синтеза. Влияние дает через парасимпатический отдел. Повышенное потоотделение, слюноотделение, снижение артериального давление – все это обусловлено раздражением гипоталамуса в парасимпатическом отделе. Благодаря эрготропной системе, мозг получает сигнал о смене климата и начинается период адаптации. При этом некоторые люди замечали на себе, как повышается артериальное давление, начинается головокружение и происходят другие процессы из-за парасимпатического отдела.

Ретикулярная формация

Данная нервная система обволакивает всю поверхность головного мозга, образуя подобие сетки. Такое удобное расположение позволяет следить за каждым процессом в организме. Таким образом, мозг всегда будет готов к работе.

Но есть и отдельные структуры, которые отвечают только за одну работу организма. Например, существует центр, который берет на себя ответственность за дыхание. В случае, если этот центр повреждается, самостоятельное дыхание считает невозможным и требуется сторонняя помощь. Аналогично этому центру, есть еще и другие (глотания, кашля и т.д.).

Выводы

Все центры нервной системы связаны между собой. Только совместная работа парасимпатического и симпатического отдела обеспечит нормальную жизнедеятельность организма. Дисфункция хотя бы одного из отделов может привести к серьезным заболеваниям не только нервной системы, но также дыхательной, двигательной и сердечно-сосудистой. Плохая работа парасимпатического и симпатического отдела связана с тем, что по нервным импульсам не проходит нужный поток, который раздражает нервные клетки и не дает сигнал в мозг для совершения каких-либо действий. Любой человек должен понимать, какие функции несет в себе парасимпатический и симпатический отдел. Это нужно для того, чтобы самостоятельно попытаться определить, какая область выполняет работу не в полную силу, либо вообще не выполняет ее.

Шейное сплетение ( plexus cervicalis ) формируется передними ветвями 4 верхних шейных спинномозговых нервов (CI–CIV), имеющими между собой соединения. Сплетение залегает сбоку от поперечных отростков между позвоночными (сзади) и предпозвоночными (спереди) мышцами (рис. 1). Нервы выходят из-под заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, немного выше ее середины, и распространяются веерообразно вверх, вперед и вниз. От сплетения отходят следующие нервы:

Рис. 1. Шейное сплетение:

1 — подъязычный нерв; 2 — добавочный нерв; 3, 14 — грудино-ключично- сосцевидная мышца; 4 — большой ушной нерв; 5 — малый затылочный нерв; 6 — большой затылочный нерв; нервы к передней и латеральной прямым мышцам головы; 8 — нервы к длинным мышцам головы и шеи; 9 — трапециевидная мышца: 10 — соединительная ветвь к плечевому сплетению; 11 — диафрагмальный нерв: 12 — надключичные нервы; 13 — нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы; 15 — шейная петля; 16 — грудино-подъязычная мышца; 17 — грудино-щитовидная мышца; 18 — верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы: 19 — поперечный нерв шеи; 20 — нижний корешок шейной петли; 21 — верхний корешок шейной петли; 22 — щитоподъязычная мышца; 23 — подбородочно-подъязычная мышца

1. Малый затылочный нерв ( п. occipitalis mino ) (от СI—СII) распространяется вверх к сосцевидному отростку и далее в боковые отделы затылка, где иннервирует кожу.

2. Большой ушной нерв ( п. auricularis major ) (от СIII—CIV) идет по грудино-ключично-сосцевидной мышце вверх и кпереди, к ушной раковине, иннервирует кожу ушной раковины (задняя ветвь) и кожу над околоушной слюнной железой (передняя ветвь).

3. Поперечный нерв шеи ( п. transverses colli ) (от СIII—C1V) идет кпереди и у переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы разделяется на верхние и нижние ветви, иннервирующие кожу переднего отдела шеи.

4. Надключичные нервы ( пп. supraclaviculares ) (от СIII—CIV) (числом от 3 до 5) распространяются вниз веерообразно под подкожной мышцей шеи; разветвляются в коже задненижней части шеи (латеральные ветви), в области ключицы (промежуточные ветви) и верхнепередней части груди до III ребра (медиальные ветви).

5. Диафрагмальный нерв ( n. phrenicis ) (от СIII—CIV и частично от CV), преимущественно двигательный нерв, идет вниз по передней лестничной мышце в грудную полость, где проходит к диафрагме впереди корня легкого между медиастинальной плеврой и перикардом. Иннервирует диафрагму, отдает чувствительные ветви к плевре и перикарду ( rr. pericardiaci ), иногда к шейно-грудному нервному сплетению. Кроме того, посылает диафрагмалъно-брюшные ветви (rr. phrenicoabdominales) к брюшине, покрывающей диафрагму. Эти ветви содержат нервные узлы ( ganglii phrenici ) и соединяются с чревным нервным сплетением. Особенно часто такие связи имеет правый диафрагмальный нерв, чем и объясняется френикус-симптом — иррадиация болей в область шеи при заболевании печени.

6. Нижний корешок шейной петли ( radix inferior ansae cervicalis ) образуется нервными волокнами от передних ветвей второго и третьего спинномозговых нервов и идет кпереди на соединение с верхним корешком (radix superior) , возникающим от подъязычного нерва (XII пара черепных нервов). В результате соединения обоих корешков образуется шейная петля ( ansa cervicalis ), от которой отходят ветви к лопаточно-подъязычной, грудино-подъязычной, щитоподъязычным и грудино-щитовидной мышцам.

7. Мышечные ветви ( rr. musculares ) идут к предпозвоночным мышцам шеи, к мышце, поднимающей лопатку, а также к грудино-клю-чично-сосцевидной и трапециевидной мышцам.

Шейный отдел симпатического ствола

Шейный отдел симпатического ствола залегает впереди поперечных отростков шейных позвонков на поверхности глубоких мышц шеи (рис. 2). В каждом шейном отделе 3 шейных узла: верхний , средний ( ganglia cervicales superior et media ) и шейно-грудной ( звездчатый ) ( ganglion cervicothoracicum (stellatum) ). Средний шейный узел самый маленький. Звездчатый узел нередко состоит из нескольких узлов. Общее число узлов в шейном отделе может колебаться от 2 до 6. От шейных узлов отходят нервы к голове, шее и груди.

Рис. 2. Шейный отдел симпатического ствола:

1 — языкоглоточный нерв; 2 — глоточное сплетение; 3 — глоточные ветви блуждающего нерва; 4 — наружная сонная артерия и нервное сплетение; 5 — верхний гортанный нерв; 6 — внутренняя сонная артерия и синусная ветвь языкоглоточного нерва; 7 — сонный гломус; 8 — сонный синус; 9 — верхняя шейная сердечная ветвь блуждающего нерва; 10 — верхний шейный сердечный нерв: 11 — средний шейный узел симпатического ствола; 12 — средний шейный сердечный нерв; 13 — позвоночный узел; 14 — возвратный гортанный нерв: 15 — шейногрудной (звездчатый) узел; 16 — подключичная петля; 17 — блуждающий нерв; 18 — нижний шейный сердечный нерв; 19 — грудные сердечные симпатические нервы и ветви блуждающего нерва; 20 — подключичная артерия; 21 — серые соединительные ветви; 22 — верхний шейный узел симпатического ствола; 23 — блуждающий нерв

1. Серые соединительные ветви ( rr. communicantens grisei ) — к шейному и плечевому сплетениям.

2. Внутренний сонный нерв ( п. caroticus internus ) отходит обычно от верхнего и среднего шейных узлов к внутренней сонной артерии и формирует вокруг нее внутреннее сонное сплетение (plexus caroticus internus) , которое распространяется и на ее ветви. От сплетения ответвляется глубокий каменистый нерв (п. petrosus profundus) к крылонёбному узлу.

3. Яремный нерв ( п. jugularis ) начинается от верхнего шейного узла, в пределах яремного отверстия разделяется на две ветви: одна идет к верхнему узлу блуждающего нерва, другая — к нижнему узлу языкоглоточного нерва.

4. Позвоночный нерв ( п. vertebralis ) отходит от шейно-грудного узла к позвоночной артерии, вокруг которой формирует позвоночное сплетение (plexus vertebralis) .

5. Сердечные шейные верхние, средние и нижние нервы ( пп. cardiaci cervicales superior, medius et inferior ) берут начало от соответствующих шейных узлов и входят в состав шейно-грудного нервного сплетения.

6. Наружные сонные нервы ( пп. carotid externi ) отходят от верхнего и среднего шейных узлов к наружной сонной артерии, где участвуют в образовании наружного сонного сплетения (plexus caroticus externus) , которое распространяется и на ветви артерии.

7. Гортанно-глоточные ветви ( rr. laryngopharyngei ) идут от верхнего шейного узла к глоточному нервному сплетению и в качестве соединительной ветви к верхнему гортанному нерву.

8. Подключичные ветви ( rr. subclavii ) отходят от подключичной петли (ansa subclavia) , которая образована разделением межузловой ветви между средним шейным и шейно-грудными узлами.

Краниальный отдел парасимпатической нервной системы

Центры краниального отдела парасимпатической части автономной нервной системы представлены ядрами в стволе головного мозга (мез-энцефалическое и бульбарные ядра).

Мезэнцефалическое парасимпатическое ядро — добавочное ядро глазодвигательного нерва (nucleus accessories п. oculomotorii) — находится на дне водопровода среднего мозга, медиальнее двигательного ядра глазодвигательного нерва. Преганглионарные парасимпатические волокна идут из этого ядра в составе глазодвигательного нерва к ресничному узлу.

В продолговатом мозге и мосту лежат следующие парасимпатические ядра:

1) верхнее слюноотделительное ядро ( nucleus salivatorius superior ), связанное с лицевым нервом, — в мосту;

2) нижнее слюноотделительное ядро ( nucleus salivatorius inferior ), связанное с языкоглоточный нервом, — в продолговатом мозге;

3) дорсальное ядро блуждающего нерва ( nucleus dorsalis nervi vagi ), — в продолговатом мозге.

Преганглионарные парасимпатические волокна проходят от клеток слюноотделительных ядер в составе лицевого и языкоглоточного нервов в поднижнечелюстной, подъязычный, крылонёбный и ушной узлы.

Периферический отдел парасимпатической нервной системы формируется преганглионарными нервными волокнами, происходящими от указанных черепных ядер (они проходят в составе соответствующих нервов: III, VII, IX, X пары), перечисленными выше узлами и их ветвями, содержащими постганглионарные нервные волокна.

1. Преганглионарные нервные волокна, идущие в составе глазодвигательного нерва, следуют до ресничного узла и заканчиваются на его клетках синапсами. От узла отходят короткие ресничные нервы (пп. ciliares breves) , в которых наряду с чувствительными волокнами имеются парасимпатические: они иннервируют сфинктер зрачка и ресничную мышцу.

2. Преганглионарные волокна из клеток верхнего слюноотделительного ядра распространяются в составе промежуточного нерва, от него через большой каменистый нерв идут к крылонёбному узлу, а через барабанную струну — к поднижнечелюстному и подъязычному узлам, где заканчиваются синапсами. От указанных узлов по их ветвям следуют постганглионарные волокна к рабочим органам (поднижнечелюстные и подъязычные слюнные железы, железы нёба, носа и языка).

3. Преганглионарные волокна из клеток нижнего слюноотделительного ядра идут в составе языкоглоточного нерва и далее по малому каменистому нерву к ушному узлу, на клетках которого заканчиваются синапсами. Постганглионарные волокна от клеток ушного узла выходят в составе ушно-височного нерва и иннервируют околоушную железу.

Преганглионарные парасимпатические волокна, начинающиеся от клеток дорсального узла блуждающего нерва, проходят в составе блуждающего нерва, который является главным проводником парасимпатических волокон. Переключение на постганглионарные волокна происходит в основном в мелких ганглиях интрамуральных нервных сплетений большинства внутренних органов, поэтому постганглионарные парасимпатические волокна представляются сравнительно с преганглионарными очень короткими.

Анатомия человека С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин

Читайте также: