Что такое протрузия диска при компрессионном переломе позвоночника

Для позвоночника, который представляет собой один из важнейших внутренних органов нашего организма, любые нарушения нормального состояния вызывают ряд патологических изменений. Большая часть заболеваний позвоночника связано с нарушением физиологической функции межпозвоночных дисков, представляющих собой связующее звено, осуществляющее связь между позвонками. Протрузия позвоночника сегодня наиболее характерное повреждение позвоночника, доставляющее немало хлопот и неприятных ощущений людям в процессе жизнедеятельности. Заболевание характеризуется дистрофическими нарушениями, происходящих в тканях межпозвоночных дисков вследствие ряда причины и негативного воздействия ряда факторов.

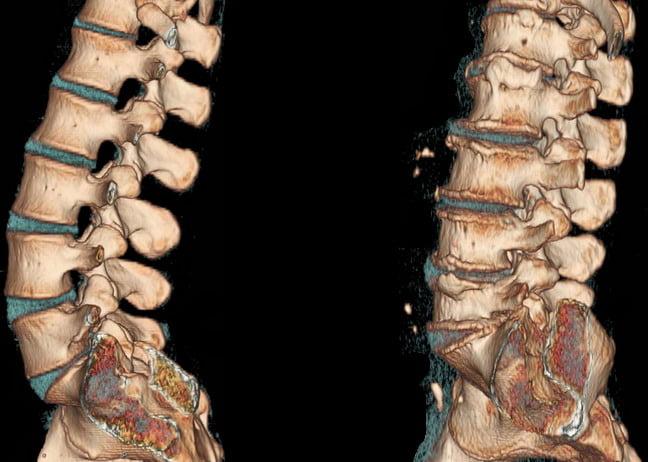

Другим характерным заболеванием позвоночника является компрессия позвоночника или компрессионный перелом позвонков, вызванная непосредственными травмами позвоночника. Компрессионный перелом позвонков очень опасная и довольно частая травма, сопровождающая спортсменов и людей с повышенной физической активностью. Опасность заболевания заключается в возможном нарушении структуры спинного мозга человека, вызывая впоследствии радикулит или паралич.

Причины возникновения заболевания

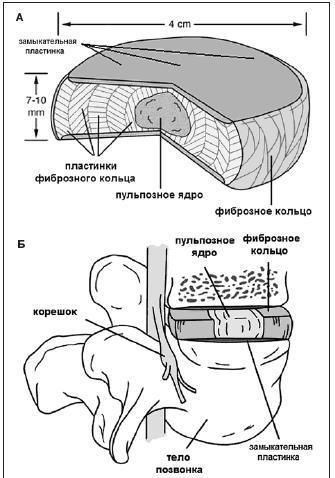

Позвоночник человека, являясь в буквальном смысле становым хребтом опорно-двигательного аппарата, испытывает ежедневно огромные физические нагрузки. При интенсивных физических упражнениях, в процессе профессиональной деятельности или при травмах позвоночника, наибольшее негативное воздействие оказывается на межпозвоночные диски. Структура тканей и строение межпозвоночного диска делает их гибкими и эластичными, выполняя не только роль связующего звена между позвонками, но и отвечая за амортизацию, смягчение давления на позвонки, возникающего во время движений нашего тела. Протрузия позвоночника является прямым следствием нарушения тканевой структуры и целостности межпозвоночного диска, в результате чего возникает сначала смещение ядра диска, а после наблюдается выпячивание в область позвоночного канала. Компрессия позвоночника происходит в результате слабости структурной ткани межпозвоночного диска, в результате чего теряется гибкость позвоночного столба. Травма, сопровождающаяся сильным физическим воздействием на позвонки, приводит к компрессионному перелому позвонков. Рассматривая этиологию заболеваний, следует обратить внимание на основные причины развития нарушений в структуре межпозвоночного диска и целостности позвоночного столба. Пациенты, которые обращаются к нам за помощью при проблемах с позвоночником, обычно перенесли травму области позвоночника, имеют специфические специальности или находятся в преклонном возрасте.

Травма позвоночника может привести к повреждению тканей межпозвоночного диска или стать причиной компрессии позвоночника.

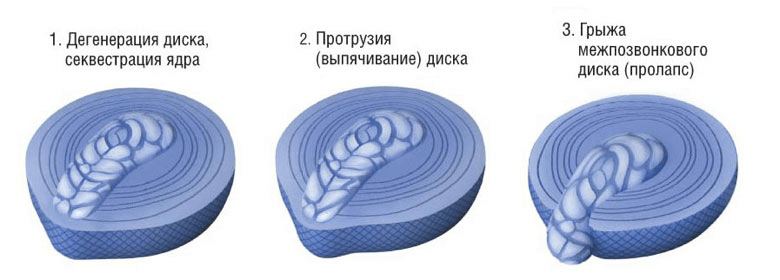

Под влиянием различных факторов появляются дегенеративные изменения структуры ядра диска, нарушается целостность фиброзного кольца. Дегенеративные процессы приводят к смещению межпозвоночного диска, возникает отек тела диска. Последующее развитие патологии приводит к дальнейшей деградации и дистрофии структурных тканей диска. Выпячивание в позвоночный канал может достигать значительных масштабов.

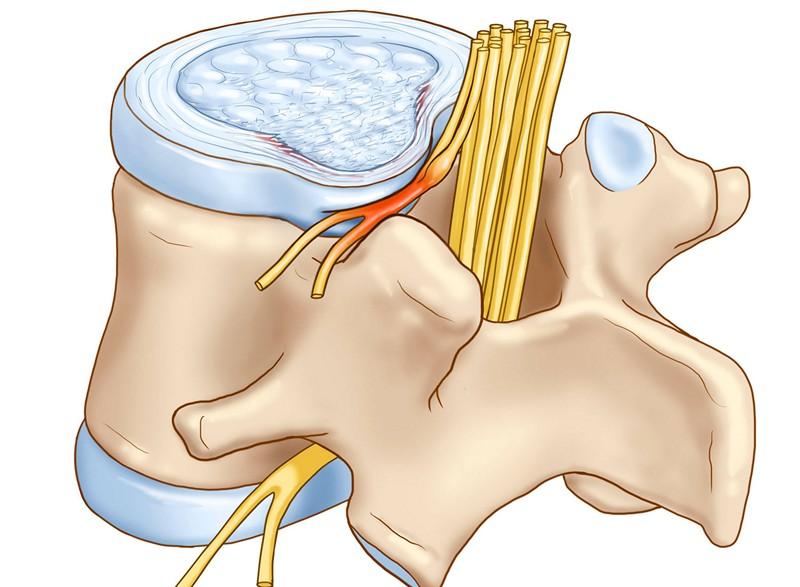

Иначе обстоит дело с профессиональными заболеваниями позвоночника. Протрузия позвоночника в данном случае становится следствием длительных чрезмерных физических нагрузок на позвоночник или постоянное нахождение в однообразной, неудобной позе. Искривление позвоночника и развивающийся остеохондроз становятся решающими факторами для возникновения протрузии межпозвоночного диска. С точки зрения клинической картины, именно протрузия является первым шагом на пути к трансформации дегенеративных изменений межпозвоночного диска в межпозвоночную грыжу. Специфика развития дегенеративных изменений межпозвоночного диска на ранней стадии заключается в полном отсутствии негативных симптомов. Пациент с протрузией межпозвоночного диска может длительное время совершенно не испытывать никакого дискомфорта и болевых ощущений до тех пор, пока не произойдет контакт зоны выпячивания диска с нервными окончаниями.

Компрессия позвоночника, вызванная смещением межпозвоночного диска и последующим переломом позвонков в результате травмы, наоборот, отличается ярко выраженной симптоматикой. Опасность получить перелом позвонков повышается, если у пациента имеется остеопороз, хронический сифилис или человек является носителем туберкулезной палочки. Редко встречаются случаи возникновения компрессионного перелома позвоночника в результате поражения позвонков злокачественными новообразованиями. Наконец, предпосылкой к перелому позвонков становится заболевание на остеомиелит.

Клиническая картина протрузии и компрессионного перелома

Протрузия позвоночника чаще всего возникает в поясничной области. Объяснение такой тенденции довольно простое. Именно на поясничный отдел позвоночника человека приходится максимум физической нагрузки. В силу того, что поясничный отдел отличается высокой амплитудой движения и в данной области расположен центр тяжести человеческого организма, позвонки и межпозвоночные диски в этой зоне испытывают наибольшее напряжение и воздействие. Любое сторонне вмешательство или нарушение процесса кровоснабжения позвонков поясничного отдела приводят к развитию дегенеративных нарушений тканей межпозвоночного диска. Любая травма позвоночника, системные заболевания, возрастные изменения в организме и малоподвижный образ жизни — вот факторы, гарантирующие развитие у человека протрузии или компрессии позвонков.

В спинальной хирургии принято разделять оба заболевания на стадии и формы. В случае с протрузией позвоночника принято разделение на стадии. Начальная стадия патологического процесса обусловлена характерным смещением внутреннего ядра диска, оказывая в дальнейшем давление на фиброзное кольцо. Последующая стадия патологии является непосредственно образованием протрузии. Фиброзное кольцо по-прежнему остается целым, однако деформация кольца становится явной и выпячивание занимает значительное пространство в позвоночном канале, оказывая давление на нервные сплетения и кровеносные сосуды.

Протрузия позвоночника в результате своего развития плавно перетекает в межпозвоночную грыжу. Фиброзное кольцо теряет свою прочность и разрывается, выпуская в позвоночный канал внутренние ткани диска. Последствия подобных изменений гораздо серьезнее для пациента. С этого момента заболевание сопровождается характерной симптоматикой.

Компрессия позвоночника благодаря иной динамике развития патологии, имеет легкую и тяжелую форму. При незначительных травмах компрессионный перелом может не затрагивать спинной мозг, поэтому симптомы заболевания не достаточно яркие и лечение протекает быстро и эффективно. Тяжелые травмы позвоночника, способные вызвать поражение спинного мозга нередко возникает паралич определенных частей тела пациента. Проявления патологии и симптоматика зависят в данном случае от места повреждения и характера травмы.

Специфика симптомов заболеваний позвоночника

И протрузия позвоночника и компрессия позвоночника представляют собой довольно частые заболевания, с которыми приходится сталкиваться большей части социально активного населения планеты. По наблюдениям наших специалистов, оба заболевания имеют характерные признаки и проявления, позволяющие быстро и точно определить стадию патологии или форму заболевания. Процесс деформации и дегенеративных изменений, происходящих в межпозвоночном диске, часто происходит скрытно, не выказывая абсолютно никаких проявлений. На второй стадии заболевания, когда выпячивание достигло критических размеров, происходит контакт патологии с нервными корешками. С этого момента можно наблюдать появление первых тревожных сигналов о наличии проблемы с позвоночником. В процессе жизнедеятельности ситуация сама не исчезнет, наоборот, проблему ухудшается с каждым днем, давая о себе знать все ярче и сильнее. Симптоматика заболевания в данном случае имеет вегетативный характер. Характерными симптомами развития протрузии, являются:

- скованность в движениях;

- частые и локальные боли в области поясницы;

- мышечная слабость в ногах и онемение конечностей;

- снижение мышечного тонуса.

В ситуации с компрессионным переломом позвонков симптомы выглядят иным образом. Физическая травма вызывает целый ряд проявлений, доставляющих пациенту особые неудобства и физические страдания. Компрессия позвоночника может вызвать у больного трудности с дыханием или временную остановку дыхания. При переломе позвонка поясничного отдела у пациента возникает проблема с изменением положения тела. Болевые ощущения в области поврежденного позвоночника имеют неясную четкость и интенсивность. Состояние пациента часто нарушается проявлениями неврологического характера, вызванными повреждениями спинного мозга.

Диагностика заболеваний позвоночника и лечение

Опираясь на наш многолетний опыт при лечении заболеваний позвоночника, можно смело утверждать единственный и неоспоримый факт. Чем раньше выявлена патология, тем высоки шансы на успешное лечение. Пациенты, поступившие к нам с жалобами на боли в области позвоночника, имеющие ряд характерных симптомов, в обязательном порядке проходят комплексные диагностические исследования.

Диагностика заболеваний начинается с врачебного осмотра, на основании которого составляется анамнез заболевания, и прорабатываются варианты возможного лечения патологий. При заболеваниях позвоночника основной упор в процессе диагностики мы делаем на получение данных посредством проведения магнитно-резонансной томографии. Протрузия позвоночника в любой стадии развития прекрасно диагностируется при помощи МРТ и компьютерной томографии. Данные, полученные в процессе исследования, позволяют выявить точное место расположения патологии и определить масштаб патологического процесса.

Аналогично обстоит ситуация с диагностикой компрессионного перелома позвонков. Традиционно обследования пациента с подозрением на диагноз компрессия позвоночника, проводится с помощью рентгенографии. Учитывая прогресс в методах лечения, данная методика диагностики не позволяет получить точную картину перелома и выявить степень повреждения спинного мозга. В данном случае, как и в других ситуациях с диагностикой заболеваний позвоночника, главные данные стало возможно получить при помощи магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии. Новые способы диагностики позволяют определить точное место перелома, степень поражения спинного мозга и возможное наличие других патологических изменений, вызванных травмой.

На основании полученных данных, беря во внимание возраст и физиологическое состояние пациента, определяется будущая тактика лечения пациента.

Основной способ лечения протрузии позвоночника представляет собой использование широких возможностей медикаментозной терапии. Главная задача на данном этапе лечения заключается в устранении болевого синдрома и снятия воспалительного процесса. Мы практикуем использование широкого спектра анальгетиков, препаратов противовоспалительного действия. Так называемые блокады направлены на снятие напряжения мышечных тканей и уменьшению скорости течения патологии. Часто пациенту предписывается ношения специального корсета для фиксации позвоночника в необходимом положении. При злоупотреблении пациентов предписаний врача, возможно быстрое перерастание протрузии в межпозвоночную грыжу, лечение которой гораздо радикальнее, вплоть до оперативного вмешательства.

Протрузия позвоночника на ранних стадиях развития успешно лечится в условиях нашей клиники при помощи физиотерапии. Данная методика позволяет восстановить состояние пациента, свести к минимуму воспалительный процесс и устранить отечность в проблемной зоне. Под воздействием физиотерапевтических процедур восстанавливается обмен веществ в области позвоночника. Реже при лечении протрузии применяется лазерная терапия, иглорефлексотерапия и магнитотерапия. Каждая методика используется в отдельно взятом случае, учитывая состояние пациента и масштабы патологии. Пациенты, прошедшие курс лечения в нашей клинике довольно быстро восстанавливают свои физические способности, возвращаются к естественной повседневной жизни.

В отличие от лечения протрузии, компрессия позвоночника сопровождается длительным лечением, включающим комплекс медикаментозных и физиотерапевтических мероприятий. Наличие перелома предполагает два варианта лечения: консервативное и оперативное. При легкой форме перелома, пациенту назначается строгий режим покоя, в сочетании с курсом лечения лекарственными препаратами и физиотерапевтическими процедурами. Для пациента создается специальный, фиксирующий положение мышечных тканей и позвонков в нужном положении, корсет, носимый на всем протяжении курса лечения.

Тяжелая форма компрессионных переломов в большинстве случаев требует проведение оперативного вмешательства. Тяжелые и опасные травмы, приведшие к повреждениям спинного мозга и большинства нервных окончаний, могут повлечь за собой срочную операцию открытого типа. Достижения наших спинальных нейрохирургов позволяют выполнять подобные операции с наименьшим физиологическим ущербом для пациента и гарантирующие практически полное восстановление пациента черед определенное время. В наименее тяжелых случаях, мы готовы предложить в качестве лечебной методики малоинвазивные операции, выполняемые при помощи эндоскопа. Подобная методика достаточно эффективна, учитывая минимальный риск развития осложнений, минимальную кровопотерю и быстрое восстановление пациента. Несмотря на совершенность новых методик лечения, компрессия позвоночника остается по-прежнему одним из самых сложных и проблемных заболеваний позвоночника.

Остеохондроз позвоночника – главный провокатор развития дегенеративно-дистрофических изменений поясничных межпозвоночных дисков с формированием грыжи. На почве запущенного остеохондроза диск поясничного отдела (ПО) начинает утрачивать воду, испытывать дефицит в ценных питательных компонентах, вследствие чего он постепенно деформируется. Начальная степень такой деформации – протрузия.

Но, несмотря на пока еще незначительные изменения в межпозвоночном L-диске, ранний этап (предгрыжевый) для многих пациентов протекает довольно болезненно. Боли могут приобретать яркий и затяжной характер, плохо поддаваться консервативному лечению, в том числе обезболивающими препаратами. В этот начальный период нередко наряду с выраженным болевым синдромом нередко серьезно страдает биомеханика нижнего отдела позвоночника.

Выпячивание диска и давление на нервный корешок.

Что такое протрузия диска

Протрузией называют осложнение последней стадии остеохондроза, которое характеризуется небольшим выбуханием контура межпозвоночного диска за пределы физиологических границ без разрыва фиброзного кольца. Чтобы лучше представлять, о чем идет речь, ознакомьтесь с представленной далее информацией, включающей сведения по строению и функциям дисков поясничного отдела позвоночника.

-

Поясничный отдел состоит из 5 (реже 6) крупных позвонков. В пространствах между каждой парой соседних позвонков находятся эластичные фиброзно-хрящевые прокладки, в медицине именуемые межпозвоночными дисками. В буквенно-цифровом варианте каждый сегмент, где находится диск, представлен следующими названиями: L1- L2, L2- L3, L3- L4, L4- L5.

Здоровый и пораженный остеохондрозом позвоночник на КТ.

Формирование поясничной протрузии сопровождается истончением, расслоением, микронадрывами волокон внутренних слоев фиброзного кольца диска на определенном участке. В эту область наибольшего истончения перемещается ядро, оказывая на нее давление, что приводит к выбуханию диска в позвоночный канал. При этом целостность внешних структур кольца остается на этапе протрузии сохранной. Это начальный этап грыжеообразования, но еще не сама грыжа, хоть и относят его к 1 стадии межпозвоночной грыжи.

Стадии, типы протрузии диска в пояснице

Существует классификация поясничных протрузий по стадиям развития, что позволяет определить тяжесть клинического процесса.

- Первая стадия (легкая) – характеризуется самым маленьким, едва заметным выпячиванием диска, которое не каждому специалисту под силу обнаружить, даже имея на руках снимки МРТ. Размеры – 0,1-1 мм.

- Вторая стадия (умеренная) – выбухание увеличивается, благодаря чему его проще диагностировать посредством специальных средств визуализации. Величина протрузии во 2 стадии – 1-3 мм.

- Третья стадия (тяжелая) – на данном этапе смещение уже достаточно крупное, отчетливо визуализируемое за контурами позвонков. Инструментальное обследование показывает образование 3-6 мм, но пока еще без признаков разрыва наружной части фиброзного кольца.

Последняя стадия (3 ст.) является пограничной с экструзией. А из этого следует, что в любой момент на фоне сильного провисания пульпозной массы хрупкое фиброзное кольцо может не выдержать и окончательно лопнуть. Тогда через образованное отверстие выползет часть ядра, а значит, появится грыжа, в настоящем понимании этого слова с медицинской точки зрения. Однако не будем выходить из рамок тематики статьи, вернемся к поясничной протрузии. Рассмотрим коротко ее разновидности в зависимости от направления, положения образовавшегося выбухания.

Боль и симптомы протрузий

Люмбальные выпячивания на начальной и средней стадии чаще протекают бессимптомно или слабо выражено. Как правило, в поясничном отделе болевой синдром и ограничение подвижности начинают беспокоить с началом и прогрессией 3 стадии, когда выбухающая часть диска достигла 3 мм и более. Первым признаком злополучной деформации является боль в пояснице, к ней присоединяется скованность позвоночника в нижней части. Далее представим полный список классических проявлений поясничных и пояснично-крестцовых протрузии и укажем на их специфику.

- Болевой синдром. Появление боли свидетельствует о вовлечении в патогенез спинальных нервов. При протрузии она преимущественно носит непостоянный тупой, ноющий характер. Не без исключений, конечно. Болевые ощущения могут проявляться и в виде жжения или приступообразных прострелов, быть достаточно упорными. Болезненные явления часто усиливаются при попытке сменить позу, при физических нагрузках, в момент или после пребывания в длительно однообразной позе (например, при долгом сидении). Возможна иррадиация боли в одну из нижних конечностей, больше неприятный дискомфорт отмечается в бедре, икроножной мышце.

- Блок подвижности. Снижение двигательного потенциала определяется внизу спины. Пациент предъявляет жалобы на сложности при попытке сделать наклон вперед/назад, выполнить поворот корпуса в сторону. Многим людям в совершении того или иного вида движения поясницей препятствует возникающая или нарастающая боль. Иногда также бывает проблематично перейти из спокойного состояния в активное именно из-за зажатости, тугоподвижности на уровне поражения.

- Нарушения чувствительности. Данный вид расстройств клиницисты по-научному называют парестезиями. Им свойственны неестественные ощущения в проблемной области в виде покалывания, онемения, ползания мурашек. Стоит заметить, что нарушения чувствительности могут беспокоить в коже, мышцах поясницы и/или в ноге, в зоне промежности и бедер. В ноге у многих они начинают ощущаться в районе пальцев, ступней, тыльной стороны голени. После увеличения двигательной активности парестезии часто самостоятельно купируются.

- Нарушение тонуса мышц. Такое явление характеризуется по большей мере слабостью, быстрой утомляемостью мышечного аппарата ног. В спине в момент обострения протрузии мышцы, напротив, чаще находятся в состоянии гипертонуса, спазма. С течением заболевания, если должного лечения нет, оба описанных состояния чреваты грубой мышечной атрофией, вплоть до невозможности уверенно стоять и передвигаться.

- Дисфункция органов малого таз. Патологические отклонения функций мочевого пузыря, кишечника, детородных органов – крайне неудовлетворительное осложнение запущенного состояния протрузии, указывающее на наличие синдрома конского хвоста. Основные симптомы – недержание мочи, кала, импотенция, проблемы с зачатием и вынашиванием плода. Подобный синдром является веским аргументом для безотлагательного назначения хирургии, так как несвоевременно оказанная помощь грозит не только необратимостью патологий, но и парализацией человека. К счастью, на этапах протрузии синдром конского хвоста – относительно редко встречается.

Интенсивность боли и других неврологических признаков, комбинация и количество симптомов прежде всего зависят от расположения, объемов очага, степени воспаления и отека нервных тканей вокруг диска.

Методы обследования

Во время первого визита врач-невролог проводит первичный осмотр пациента, он включает полный сбор анамнеза и проведение специальных тестов на оценку неврологического статуса больного. Заподозрить протрузию поясничного диска квалифицированный специалист сможет уже на основании первичного мониторинга проблемы. Акцентируем, что только заподозрить, утверждать и назначать лечение без проведения инструментальной диагностики нельзя. Аналогичная симптоматика и признаки неврологического дефицита типичны многим патологиям ЦНС.

С целью подтверждения или отклонения данного диагноза невролог направляет пациента на исследование данного отдела посредством магниторезонансной томографии. Рентген тоже может использоваться, но только в качестве предшествующего МРТ обследования, так как он совершенно лишен возможности визуализации мягких тканей. А мягкие ткани – это сам диск, нервные и сосудистые образования, спинной мозг, мышечно-связочные структуры.

Протрузия на МРТ.

- узнать о характере, силе, времени появления, частоте повторений тревожащих недомоганий до обращения человека в медучреждение;

- оценить мышечную силу, координацию, двигательно-опорный потенциал и выявить взаимосвязь нарастания боли с тем или иным движением;

- понять, каким был уровень физических данных пациента до дебюта заболевания и каким он в настоящий момент стал;

- выявить нарушения осанки, произвести замер амплитуды движений позвоночника во всех физиологических направлениях;

- тщательно обследовать рефлексы, тактильную чувствительность;

- определить наличие, размеры, количество остеофитов на обследуемом участке хребта, сдвиги позвонков относительно друг друга, величину межпозвонкового пространства, плотность костной ткани;

- изучить историю болезней человека, образ жизни, профессиональную сферу, зафиксировать вес и рост, принять во внимание возраст, что так же, как все остальное, не последнюю роль играет выявлении этиологии дегенеративной болезни позвоночника и в определении лечебной тактики.

Процесс дислокации пульпозного ядра, метаморфозы в тканях фиброзного кольца, точность места расположения и направления протрузии, нервные защемления и состояние спинного мозга доступно определить сугубо на снимках МРТ.

МРТ позволяет собрать исчерпывающую информацию до самых мельчайших подробностей о состоянии всех дисков и других структурных компонентов на каждом из уровней ПО. На основании посрезовых МРТ-изображений исследуемого отдела в саггитальной плоскости определяются даже мельчайшие протрузии, которые меньше 2 мм. После того как врач утвердит диагноз, назначается адекватное в конкретном случае лечение, которое будет эффективным.

Методы лечения и их эффективность

При протрузиях поясничного отдела рекомендуют консервативную и хирургическую терапию. В ряде случаев консервативный подход помогает качественно бороться с обострениями и рецидивами патологии. Основное предназначение неинвазивных тактик:

- купировать боль и воспаление, создавать благоприятные условия для нервных корешков;

- улучшать кровообращение, обмен веществ, доставку питания на ослабленном участке;

- не допускать прогрессии дискового разрушения и обеспечивать профилактику рецидивов симптомов протрузии;

- увеличивать подвижность больной области;

- предупреждать развитие мышечной атрофии (спины, нижних конечностей);

- по максимуму препятствовать перерождению протрузии в истинную грыжу (к сожалению, на практике рано или поздно такой итог заболевания обычно происходит у большинства пациентов).

Чтобы консервативное лечение действительно приносило пользу, оно должно комплексно и грамотно учитывать все критерии основной патологии, сопутствующие заболевания и индивидуальные особенности организма пациента. Поэтому идеально его спланировать под силу только высококомпетентному доктору, наблюдающему пациента. Итак, что же входит в базовый спектр неинвазивного лечения и эффективны ли его методики?

Методы физиотерапии, ЛФК, массажа допускается реализовывать на практике исключительно при отсутствии признаков воспаления и болевого синдрома, то есть, вне рецидивов. Изначально, в острый период, пациента лечат посредством лекарств, ношения ортопедического бандажа и обеспечения максимального покоя пояснице. Только после полного подавления острой фазы в ход идут озвученные методы.

Клинический опыт показывает, что 5%-10% пациентов с протрузиями нуждаются в хирургическом лечении. Как правило, применяют миниинвазивные пункционные технологии нейрохирургии из профиля нуклеопластики. Далее о показаниях, особенностях и эффективности малоинвазивных процедур.

Операция при протрузии

Напомним, что протрузия – это начальная форма грыжеообразования, когда анатомическая целостность наружной сферы фиброзного кольца сохранена, за счет чего пульпозное ядро все еще находится в диске. Только такая картина заболевания позволяет применять пункционные методы пластики диска ПО. Нуклеопластику человеку с протрузией люмбального/люмбально-крестцового расположения целесообразно рекомендовать лишь при следующих обстоятельствах:

- неэффективность безоперационного лечения на протяжении 3-6 недель;

- частые обострения болезненной симптоматики;

- нарушение функций нервов конского узла;

- хронический рефлекторный и корешковый синдром;

- быстро прогрессирующая динамика развития протрузии.

Пункционная нуклеопластика ориентирована на снижение давления внутри межпозвоночного диска, что благоприятствует возвращению последнего в нормальную форму. Эффект сокращения внутридискового давления и втягивания деформации обратно обеспечивается за счет прямого воздействия на ядро (с целью его частичного разрушения) определенным физическим фактором:

- холодной плазмой (холодноплазменная пластика);

- лазером (лазерная вапоризация);

- электромагнитными волнами (радиочастотная абляция);

- напорной струей изотонической жидкости (устаревшая тактика, гидропластика).

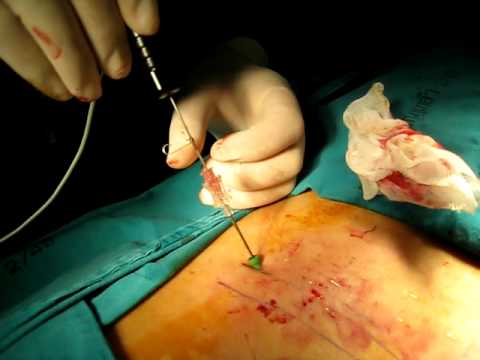

Во время процедуры.

Если протрузия не подтверждена МРТ, а диагностирован разрыв фиброзной части межпозвонковой прокладки, значимость нуклеопластики полностью аннулируется. Операцией выбора при уже сформированных грыжах поясницы является микродискэктомия или эндоскопия.

Отдельно стоит выделить тот факт, что пожилым пациентам (после 50-55 лет) хирургию на поясничных дисках пункционным способом не проводят. Специалисты объясняют это тем, что в силу возрастного старения поясничные межпозвоночные диски в таком возрасте слишком сильно обезвожены. Этот факт свидетельствует о неподатливости недопустимо дегидратированного фиброзного кольца обратному втяжению в зоне выпячивания при использовании любого из видов нуклеопластики. А, следовательно, неэффективности подобных процедур у пожилой аудитории пациентов.

Восстановление после хирургии

Пациента после миниинвазивного несложного сеанса активизируют через 2-3 часа. Большинство прооперированных заметные улучшения отмечают уже в течение первых часов после малоинвазивной хирурги. Возможно, уже сразу после активизации ему разрешат самостоятельно уйти домой. Но во избежание послеоперационных осложнений, которые не исключены и после перкутанной (самой щадящей) операции, назначаются:

- антибиотикотерапия (против инфекций и нагноений);

- прием сосудистых препаратов (против тромбоза конечностей, тромбоэмболии);

- спокойный физический режим, особенно щадящий низ спины на период восстановления;

- специальная лечебная физкультура для хорошего восстановления работоспособности прооперированного отдела, укрепления мышц, профилактики рецидивов;

- ношение поддерживающего корсета на время реабилитации;

- запрет на поднятие тяжестей, пожизненный отказ от тяжелых видов спорта.

В общей сложности реабилитационные мероприятия занимают 2 месяца. Но это не значит, что все эти 2 месяца человек будет ограничен от прогулок, посещения работы, бытовых дел и т. д. Нет, при удачно проведенном вмешательстве пациенты выходят даже на работу уже на 3-5 день. Однако несоблюдение специфического реабилитационного и пожизненного режимов, о которых досконально информирует врач при выписке, сопряжено высокими рисками послеоперационных осложнений. Первым в их числе стоит быстрое повторное возобновление и более прогрессивное течение протрузии.

Читайте также: