Фиброзная дисплазия бедренной кости на рентгенограмме

Определение

Фиброзная дисплазия — это заболевание, характеризующееся нарушением развития скелета, при котором нормальная кость замещается фиброзной тканью с элементами диспластически изменённой кости.

Фиброзная дисплазия расценивается как опухолеполобная гиперплазия в одной или одновременно в нескольких костях, которая сопровождается и внескелетными аномалиями.

Терминология

- Фиброзная дисплазия делится на следующие подтипы

- монооссальная ФД — в 70-80% случаях. Чаще в промежутке от 20-30 лет

- краниальная ФД

- полиоссальная ФД — 20-30% случаях. Чаще проявляется до 8 лет

- черубизм (СЕМЕЙНАЯ ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ ЧЕЛЮСТИ) — неистинная ФД — поражение верхней и нижней челюсти

- монооссальная ФД — в 70-80% случаях. Чаще в промежутке от 20-30 лет

Эпидемиология

Встречается до 30 лет в 75% случаях, с наибольшей частотой встречаемости в промежутке от 3 до 15 лет. Взаимосвязи с полом нет.

Ассоциация

- Хотя фиброзная дисплазия обычно спорадическая, ряд ассоциаций давно доказаны:

- Синдром МакКьюн-Олбрайт — 2-3% случаях полиостальной формы.

- Изолированная форма с эндокринопатией без Синдром МакКьюн-Олбрайт у девочек — гипертиреоз, гиперпаратиреоз, акромегалия, сахарный диабет.

- Синдром Кушинга: остеопороз, акне, задержка роста

- Синдром Mazabraud: миксомы мягких тканей (редко); обычно множественные внутримышечные поражения в непосредственной близости от наиболее пострадавшей кости

Клиническая картина

- Пациент обращается за помощью, когда

- Появляется асимметрия, например, парных костей или костей лица

- Появляется боль

- Появляются нарушения двигательной функции

- Появляются патологические переломы

Патология

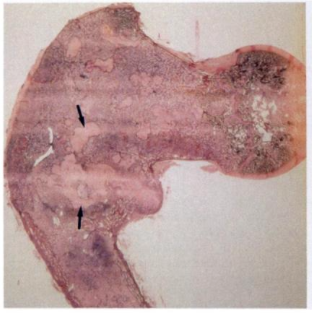

Макроскопические изменения

- При макроскопическом исследовании определяются беловато-красные опухолевые очаги разной плотности, в зависимости от степени выраженности их минерализации. Имеются многочисленные кисты, заполненные желтоватой или красноватой жидкостью, и полупрозрачные участки хряща до 3 см в диаметре.

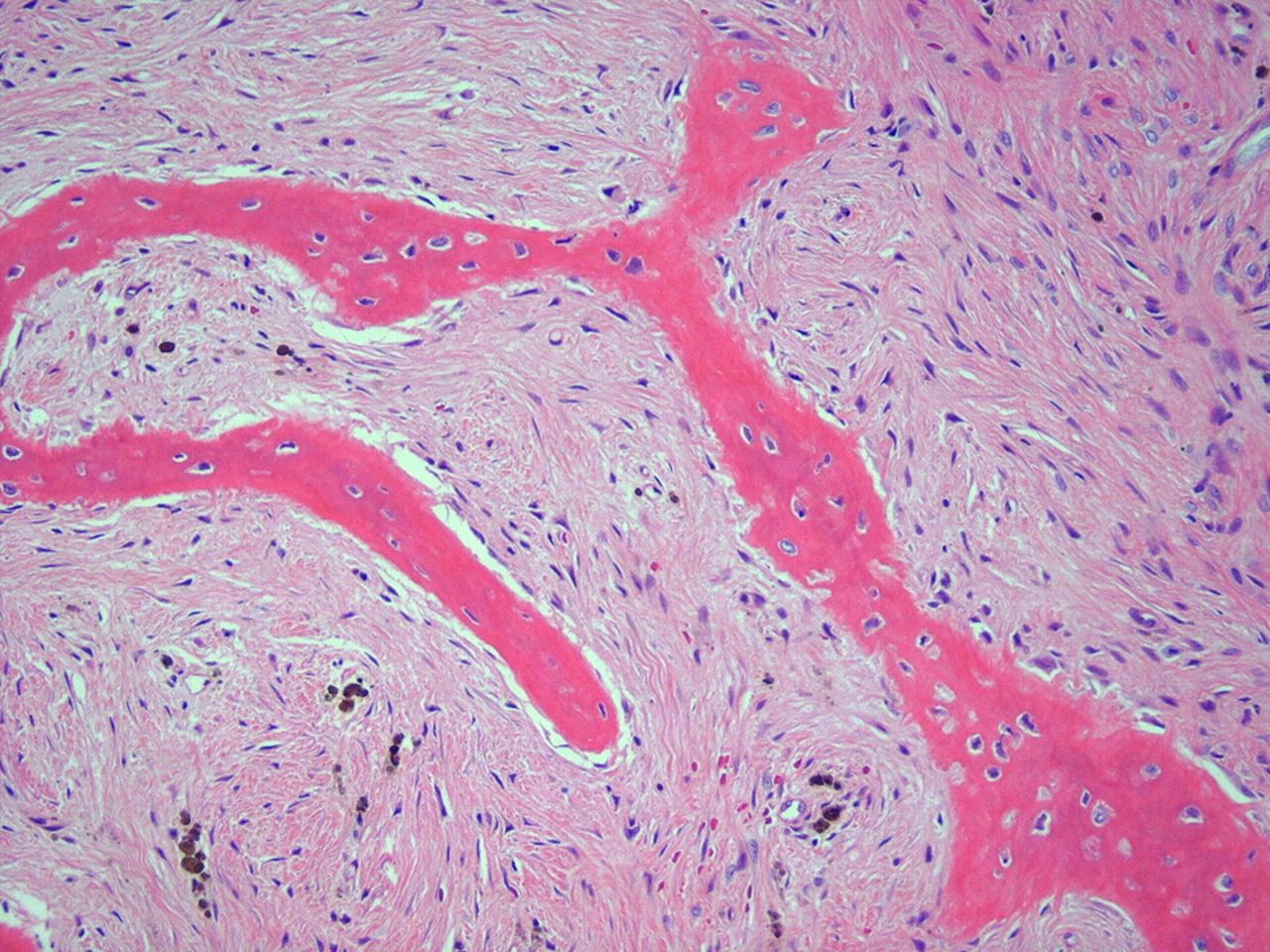

Микроскопические изменения

- Многочисленные остеоидные балки неправильной формы, лежащие в фиброзной ткани с небольшим числом остеобластов. Остеоидные балки представляют собой большей частью волокнистую, но не компактную кость.

- Мелкие участки остеоида могут быть обызвествлены. Известь откладывается, как правило, в центре балки. Имеются многоядерные клетки типа остеокластов, окаймляющие некоторые балки.

- В периферических отделах очаг фиброзной дисплазии без резкого перехода сливается с реактивной костью. Фиброзная строма местами коллагенизирована, кое-где миксоматозна, то богата клеточными элементами, то почти лишена их.

- Фибробласты имеют то крупные овальные, то вытянутые и как бы сморщенные ядра. Между разрастаниями фиброзной ткани и остеоида встречаются островки хряща, обызвествленные по периферии. Принято думать, что такая картина весьма стабильна и сохраняется на протяжении многих лет и у детей, и у взрослых лиц.

- Хрящевые островки присутствуют в 10% случаях, что является отличительной чертой от хондросаркомы

- При ФД нет ободка остеобластов, что позволяет дифференцировать от оссифицирующей фибромы

Подтипы

- монооссальная ФД — в 70-80% случаях. Чаще в промежутке от 20-30 лет

- полиоссальная ФД — 20-30% случаях. Чаще проявляется до 8 лет

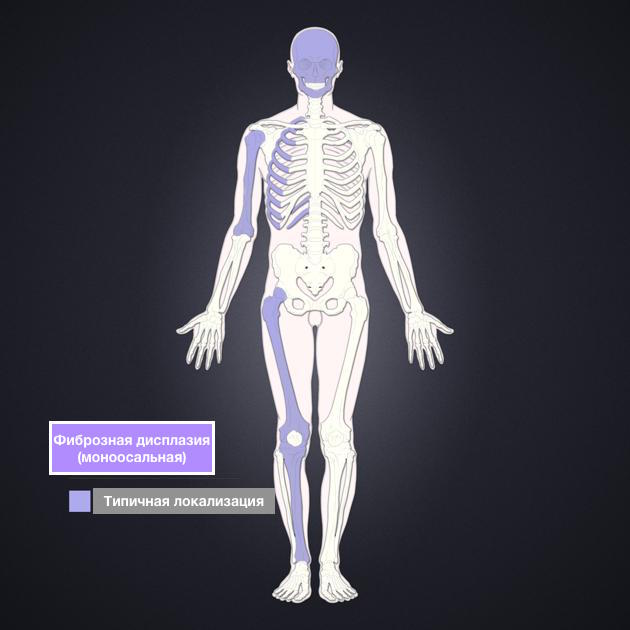

Типичная локализация

- Монооссальная ФД

- ребер: 28%, наиболее распространенных 6,7

- проксимальный отдел бедренной кости: 23%

- голень

- черепно-лицевая кость: 10-25% 4

- плечо

- Полиоссальная ФД

- часто односторонних: в пределах одной конечности 6

- бедра: 91%

- голени: 81%

- таз: 78%

- ноги: 73%

- ребра

- черепа и кости лица: 50% 4

- верхняя конечность

- поясничный отдел позвоночника: 14%

- ключица: 10%

- шейный отдел позвоночника: 7%

Радиологические находки

Фиброзная дисплазия костей представляет собой заболевание, характеризующееся замещением нормальной костной соединительной, содержащей в себе трабекулы. Патологию относят к опухолевым формам. Она способна развиваться как на одной, так и на нескольких трубчатых костях сразу.

Факторы развития заболевания

Этиология дисплазии полностью не изучена. Поэтому назвать точные причины, из-за которых возникает патология, не представляется возможным.

Но есть некоторые предположения, согласно которым заболевание появляется вследствие генетических мутаций и нарушений внутриутробного развития плода.

Специалисты указывают на несколько факторов, которые способны спровоцировать фиброзную дисплазию:

- Сбой гормонального баланса.

- Нарушения образования костной и хрящевой ткани.

- Болезни мышц и связок, с помощью которых соединяются суставы.

- Наследственность.

- Неправильное питание беременной женщины, заключающееся в недостаточном употреблении овощей, фруктов, витаминов.

- Наличие вредных привычек.

- Неблагоприятная экологическая обстановка.

- Периоды обострения хронических патологий.

- Тяжелые формы инфекционных болезней, гинекологических заболеваний при беременности.

- Применение некоторых медикаментов без контроля врача при вынашивании ребенка.

- Воздействие вредных веществ на организм беременной женщины.

- Выраженный токсикоз.

- Маловодие.

Исходя их указанных провоцирующих факторов, в группе риска находятся малыши, которые еще живут внутри матери. Многое зависит от того, какой образ жизни ведет женщина при беременности. Чаще всего фиброзная дисплазия выявляется у женского пола.

Типы патологии

Основные разновидности фиброзной дисплазии – монооссальная и полиоссальная. Первая форма указывает на то, что поражена только одна кость, а вторая – несколько костных тканей, находящихся рядом. Полиоссальный тип диагностируется чаще у детей. Нередко сопровождается сбоем в работе эндокринных органов, меланозом кожных покровов.

Монооссальная разновидность патологии обнаруживается в любом возрасте без каких-либо дополнительных нарушений.

Доктора используют следующую классификацию фиброзных заболеваний костей:

- Внутрикостный вид. Он поражает как одну, так и несколько костей, внутри которых формируются очаги замещения соединительной тканью. Иногда заметно преобразование всей кости за исключением коркового слоя.

- Тотальный вид. Затрагивает все составляющие ткани, вызывая развитие деформации костей, которое приводит к переломам. Чаще диагностируется несколько очагов поражения.

- Опухолевый вид. Он сочетается с ростом фиброзной ткани. Иногда новообразования становятся достаточно крупными. Такое заболевание встречается крайне редко.

- Синдром Олбрайта. При данном типе патологии поражается несколько костей. У человека также выявляются нарушения эндокринной системы, преждевременное половое созревание у девочек, изменение размеров частей тела, пигментные пятна на коже, выраженная деформация костной ткани. Пациента могут беспокоить различные болезни внутренних органов.

- Фиброзно-хрящевой вид. При таком нарушении происходит замещение хрящевой ткани, что часто приводит к перерождению в хондросаркому.

- Обызвествляющий вид. Диагностируется редко. Затрагивает большеберцовую кость нижней конечности человека.

Бедренная кость является самой крупной среди элементов скелета, вследствие чего на нее оказывается значительная нагрузка. Из-за этого при развитии фиброзной дисплазии кость деформируется, часто происходит ее укорочение.

Кость бедра при патологическом процессе деформируется настолько, что внешне выглядит, как клюшка для хоккея. Проксимальная часть ткани подвергается искривлению так существенно, что большой вертел располагается на уровне таза.

В результате таких процессов бедренная шейка деформируется, пациенты начинают хромать, что создает большую нагрузку на скелет. При фиброзном поражении укорочение бывает как небольшим (1см), так и выраженным (свыше 10 см).

Кость теряет длину под воздействием следующих факторов:

- Сильная нагрузка на ногу приводит к нарушению структуры костной ткани.

- При дисплазии разрастание фиброзной ткани осуществляется в левую или правую сторону. Такое явление способствует утолщению и укорочению кости.

- Возникновение патологического перелома, который увеличивает вероятность уменьшения ткани в размере из-за неверного срастания отломков.

Эти кости достаточно редко подвергаются фиброзной дисплазии. При полиоссальной форме патологии есть риск, что поражение затронет и большеберцовую кость.

Вследствие развития болезни у пациента в редких случаях наблюдается небольшое укорочение ноги. Оно возникает из-за того, что кость искривляется вперед и перестает расти в длину.

Также редко, как и развитие фиброзной дисплазии большой берцовой кости, встречается поражение костей стопы и пяточной кости. В таких случаях происходит замещение губчатого вещества на фиброзную ткань.

Болезнь сопровождается хрупкостью костей, болезненностью при передвижении. Фаланги становятся короткими и утолщенными. Внешне пальцы смотрятся так, как будто их обрубили.

Развитие фиброзной костной дисплазии возможно и в области таза. При появлении поражения в седалищной или подвздошной кости структура тазового кольца нарушается. В результате деформируются позвонки и искривляется позвоночник.

Клиническая картина

Симптомы фиброзной дисплазии могут быть разными в зависимости от локализации очага поражения. У одних больных патология развивается медленно, у других – быстро. Причины расхождения врачам до сих пор не ясны.

При стремительном разрастании патологической ткани происходит сильный полиморфизм клеток. Этой чертой дисплазия похожа на развитие злокачественной опухоли.

К общим признакам патологии можно отнести следующие явления:

- Изменение костной структуры и формы.

- Хромота. Она появляется, если пораженные нижние конечности удлиняются или же, наоборот, укорачиваются.

- Болевой синдром, проявляющийся в пораженном участке.

- Возникновение патологических переломов.

Болезненность при фиброзной костной дисплазии отличается некоторыми признаками. Она может иметь разную длительность, не тревожит больного при отсутствии физической активности и во сне. Боль не усиливается при движении, подъеме тяжелых грузов. Если человек хромает или его кости начинают деформироваться, то болевые ощущения выражаются сильнее.

Диагностические мероприятия

Фиброзную дисплазию костей у детей и взрослых выявляют с помощью изучения анамнеза, осмотра пациента, проведения рентгенологического обследования. Врачу необходимо знать, были ли у человека множественные и патологические переломы. На развитие патологии указывает болевой синдром, нарушение размеров ног.

Болевые ощущения больше наблюдаются у взрослых, у детей их практически нет. Такое явление объясняется тем, что детская костная ткань имеет хорошую компенсаторную способность.

Лучшим методом обследования при диагностировании фиброзной дисплазии является рентгенографическое исследование. При его проведении у больного заметно следующее:

- Костная ткань становится схожа с матовым стеклом.

- Места утолщения чередуются с очагами просветления.

- Кость на снимке выглядит крапчатой, что имеет большое значение при выявлении дисплазии.

- Четко видно нарушение структуры костной ткани.

Если было выявлено хоть одно фиброзное поражение конечности, то врач не может оставить без внимания состояние других тканей. Доктору важно быть уверенным в том, что обнаруженный очаг является единственным. Поэтому пациента отправляют на рентген всех костей.

Назначают также компьютерную томографию, чтобы уточнить клинические признаки фиброзной патологии. При слабо выраженных симптомах диагноз часто ставят только после продолжительного наблюдения за динамикой заболевания.

При определении дисплазии важно отличить ее от других недугов. Фиброзную болезнь можно спутать с новообразованиями, туберкулезом костей, остеодистрофией тиреоидного генеза. Для этого проводится дополнительная диагностика и рекомендуется консультации узких специалистов.

Лечебные методы

Справиться с фиброзной дисплазий костной ткани с помощью консервативных способов терапии невозможно.

Поэтому врачи прибегают к проведению оперативного вмешательства. Оно помогает устранить клинические проявления.

Хирургический метод лечения заболевания, применяемый в детском возрасте, значительно улучшает прогноз, предотвращает укорочение ноги и возникновение деформирующего процесса. При фиброзной дисплазии бедренной кости производят аллопластику. Вместе с ней назначают фиксацию надкостной ткани с помощью металлической пластины, а также проводят корригирующую остеотомию.

Если у пациента обнаружено укорочение ноги, то врачи рекомендуют делать удлинение кости. Осуществляется это с применением специального оборудования.

При обнаружении полиоссального типа патологии использование хирургических методик ограничивается. В таких ситуациях больным назначают применение специальной ортопедической обуви, выполнение лечебной гимнастики, посещение сеансов массажа.

Профилактика и прогноз

Вследствие того, что точные причины развития фиброзной дисплазии костей неизвестны, разработать специальные профилактические мероприятия врачи не могут.

Но, исходя из факторов, способных спровоцировать возникновение заболевания, можно выделить несколько общих правил предотвращения болезни.

- Вести здоровый образ жизни, особенно в период вынашивания ребенка.

- Регулярно ходить к врачу для плановых осмотров.

- Соблюдать правила безопасности в процессе работы с вредными химическими веществами.

- Рационально питаться.

- Поддерживать вес тела в норме.

- Не подвергать организм сильным физическим нагрузкам.

После лечения дисплазии костей нижних конечностей прогноз довольно благоприятный. Чем раньше будет выявлена патология и начата терапия, тем легче избавиться от недуга и восстановить работу скелета.

Не следует недооценивать важность своевременного лечения. Это поможет в будущем избежать искривления, укорочения пораженной конечности, переломов. Если патология будет диагностирована в детском возрасте, то лечить ее будет намного легче и быстрее.

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Фиброзная дисплазия (ФД)

2. Определение:

• Наиболее частое доброкачественное новообразование костей грудной стенки

• На ее долю приходится - 30% от всех доброкачественных патологических образований костных структур грудной стенки

б) Лучевые признаки:

1. Основные особенности фиброзной дисплазии грудной клетки:

• Оптимальный диагностический ориентир:

о Образование, характеризующееся вздутием кости

о Сочетание литических и склеротических очагов

о Ориентация по длинной оси пораженной кости

о Отсутствие периостальной реакции или деструкции кортикального слоя

• Локализация:

о В порядке убывания частоты поражения:

- Ребро:

В типичных случаях поражается 2-е ребро

Часто в процесс вовлекаются средняя и задняя дуги ребра

- Проксимальные отделы плечевой кости

- Ключица

• Размер:

о Различный

• Морфологические особенности:

о Веретеновидное увеличение костей скелета; часто поражаются ребра

(а) Пациент с монооссальной фиброзной дисплазией (ФД). При рентгенографии органов грудной клетки в ПП проекции определяется вздутие 1-го ребра справа - типичная картина для данного заболевания.

Характерным признаком также является веретеновидное увеличение пораженной кости.

(б) У этого же пациента при прицельной рентгенографии органов грудной клетки в ПП проекции визуализируется диффузное истончение кортикального слоя 1 -го ребра с формированием фестончатого контура со стороны эндоста.

Характерным признаком является отсутствие периостальной реакции и деструкции кортикального слоя.

2. Рентгенография фиброзной дисплазии грудной клетки:

о Медуллярный литический очаг, вызывающий вздутие кости и ориентированный вдоль ее длинной оси о фестончатый контур эндостальной зоны кортикального слоя, склеротический ободок

о Короткая переходная зона между неизмененными отделами кости и патологическим очагом

о Отсутствие агрессивной периостальной реакции

4. МРТ фиброзной дисплазии грудной клетки:

• Т1ВИ:

о Гомогенная структура, гипоинтенсивный и изоинтенсивный сигнал

о По сравнению с костным мозгом сигнал характеризуется меньшей интенсивностью

• Т2ВИ:

о Лучевая картина зависит от степени минерализации

о Гипоинтенсивный и изоинтенсивный сигнал

• При патологическом переломе определяется отек мягких тканей и костного мозга

5. Методы медицинской радиологии:

• Сцинтиграфия:

о Поглощение Тс-99

о Роль в диагностике ограничена

о Может облегчить выявление полиоссальной формы

6. Рекомендации к проведению лучевых исследований:

• Оптимальный метод лучевой диагностики

о Рентгенография позволяет обнаружить характерные признаки фиброзной дисплазии (ФД)

о КТ используется с целью дифференциальной диагностики

• Рекомендации по выбору протокола:

о Нативная КТ:

- Реконструкция изображений в костном режиме

- КТ с тонкими срезами позволяет облегчить оценку костного мозга

- Мультипланарная реконструкция:

Определение протяженности поражения

Планирование резекции

в) Дифференциальная диагностика фиброзной дисплазии грудной клетки:

1. Оссифицирующая фиброма:

• Наиболее часто встречающееся неопухолевое образование в кости

• Дети и подростки

• Метафизы длинных костей: бедренной и большеберцовой

• Очаг просветления с четким контуром и склеротическим ободком в кортикальном слое

• Отсутствует расширение костномозговой полости

2. Болезнь Педжета:

• Характеризуется избыточным ремоделированием кости

• Лица среднего и пожилого возраста: О 40-80 лет

• Позвоночник, кости таза, черепа и длинные кости:

о Поражение одного ребра наблюдается редко

• Костномозговая полость расширена

• Литический, смешанный литический и склеротический или полностью склеротический очаги в зависимости от стадии заболевания

3. Простая костная киста:

• Синоним: однокамерная костная киста

• Часто встречается у детей

• Симптомы отсутствуют

• Часто локализуется в длинных костях (плечевой и бедренной)

• Поражение ребра встречается редко

• Очаг просветления с короткой переходной зоной; может характеризоваться увеличением кости и истончением кортикального слоя

4. Гигантоклеточная опухоль:

• Синоним: остеокластома

• Часто встречающаяся доброкачественная опухоль костей

• Обычно локализуется в метафизе длинных костей:

о Часто выявляется в костях, составляющих коленный сустав

• Очаг просветления, располагающийся эксцентрично в костномозговой полости и вызывающий вздутие кости с истончением кортикального слоя

5. Солитарная плазмоцитома:

• Может локализоваться в любой кости:

о Преимущественно поражает кости осевого скелета, содержащие красный костный мозг

• Пик заболеваемости: 4-6 десятилетия жизни

• Обычно характеризуется наличием симптомов:

о При патологических переломах часто наблюдаются боли

• Часто поражаются позвоночник, особенно грудные позвонки, ребра, грудина и ключицы

• Единичный литический очаг, вызывающий вздутие кости с деструкцией кортикального слоя

6. Адамантинома:

• Редко встречающаяся опухоль

• Часто локализуется в нижней челюсти и большеберцовой кости

• Рентгенографическая картина схожа с фиброзной дисплазией (ФД):

о Поражение ребер наблюдается редко

г) Патоморфология:

1. Основные особенности:

• Этиология:

о Врожденное заболевание:

- Специфический тип наследования отсутствует

о Нарушение остеогенеза из мезенхимы

- Нарушение дифференцировки и созревания остеобластов

2. Стадирование, определение степени дифференцировки и классификация опухолей:

• Монооссальная форма:

о Поражение одной кости

о Наиболее частая форма заболевания (70-80%)

о Во многих случаях изменения выявляются во 2-ом ребре

• Полиоссальная форма:

о Поражение двух и более костей

о Часто обнаруживаются изменения в костях вне грудной клетки

3. Макроскопические патоморфологические и хирургические особенности:

• Замещение костномозговой полости и канальцев кости следующим субстратом:

о Фиброзная ткань

о Незрелая кость

д) Клинические аспекты фиброзной дисплазии грудной стенки:

1. Проявления:

• Наиболее частые признаки:

о Обычно симптомы отсутствуют:

- Заболевание обнаруживают случайно О Боли:

- Патологический перелом

- Сдавление прилежащих тканей

о Полиоссальная форма чаще характеризуется наличием симптомов у пациентов молодого возраста

• Другие симптомы:

о Синдром Мак-Кьюна-Олбрайта-Брайцева:

- Полиоссальная форма фиброзной дисплазии (ФД)

- Пятна цвета кофе с молоком

- Преждевременное половое созревание

о Синдром Мазабро:

- Полиоссальная форма фиброзной дисплазии (ФД)

- Множественные миксомы в мягких тканях (в мышцах)

2. Демографические данные:

• Возраст:

о Обнаруживают у лиц различного возраста: 10-70 лет

о Пик заболеваемости: 20-30 лет

• Пол:

о Зависимость отсутствует

3. Естественное течение заболевания и прогноз:

• Доброкачественное заболевание

• Злокачественная трансформация в остеосаркому или фибросаркому наблюдается крайне редко:

о В таких случаях в анамнезе обычно имеются сведения об облучении пораженной области

4. Лечение:

• В случае стабильного течения заболевания при отсутствии симптоматики достаточно динамического наблюдения

• При наличии болей в качестве симптоматического лечения может проводиться терапия бифосфонатами

• При наличии симптомов или при подозрении на злокачественную трансформацию может выполняться резекция

е) Диагностические пункты фиброзной дисплазии грудной стенки:

1. Следует учитывать:

• Фиброзная дисплазия (ФД) имеет характерную лучевую картину при рентгенографии

• При рентгенографии патологические переломы могут не визуализироваться

• Цели КТ-исследования:

о Подтверждение диагноза

о Обнаружение скрытых патологических переломов

о Динамический контроль для подтверждения стабильного течения

2. Ключевые моменты при интерпретации изображений:

• Отличительным признаком ФД является патологический очаг в кости, вызывающий ее вздутие и характеризующийся истончением кортикального слоя

• Следует исключить наличие периостальной реакции или мягкотканного компонента:

о При их обнаружении следует заподозрить патологический перелом или заболевание другой этиологии

3. Ключевые моменты диагностического заключения:

• Следует определить форму заболевания - монооссальная или полиоссальная

• При наличии симптоматики следует заподозрить патологический перелом:

о В таких случаях назначается КТ с целью подтверждения или исключения патологического перелома

ж) Список литературы:

1. Van Rossem С et al: Sarcomatous degeneration in fibrous dysplasia of the ribcage. Ann Thorac Surg. 96(4): e89-90, 2013

2. Zarqane H et al: Tumors of the rib. Diagn Interv Imaging. 94(11): 1095-108, 2013

3. Traibi Aet al: Monostotic fibrous dysplasia of the ribs. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 14(1):41-3, 2012

4. Nichols RE et al: Radiographic analysis of solitary bone lesions. Radiol Clin North Am. 49(6): 1095—114, v, 2011

5. Kim JY et al: Tumors of the mediastinum and chest wall. Surg Clin North Am. 90(5):1019-40, 2010

6. Smith SE et al: Primary chest wall tumors. Thorac Surg Clin. 20(4):495-507, 2010

7. Lee TJ et al: MR imaging evaluation of disorders of the chest wall. Magn Reson Imaging Clin N Am. 16(2):355—79, x, 2008

8. Hughes EK etal: Benign primary tumours of the ribs. Clin Radiol. 61 (4):31 4-22, 2006

9. Guttentag AR et al: Keep your eyes on the ribs: the spectrum of normal variants and diseases that involve the ribs. Radiographics. 19(5): 1 125-42, 1999

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 15.2.2019

Фиброзная дисплазия костей – заболевание, при котором костная ткань замещается особой соединительной тканью с небольшими включениями костных трабекул.

Разрастание соединительной ткани приводит к нарушению функций и к деформации кости.

Чаще всего при этом заболевании поражаются длинные трубчатые кости, но возможна и фиброзная дисплазия костей черепа, таза, ребер.

Причины возникновения ↑

Причины заболевания до конца не выяснены.

Возможна генетическая предрасположенность, но специальные исследования не проводились.

Предполагают, что заболевание начинается с нарушений в формировании мезенхимы еще на эмбриональном этапе.

Фото: вид больного с фиброзной дисплазией костей черепа

Проявления и симптомы заболевания ↑

Фиброзная дисплазия костей может проявиться достаточно рано, а может появиться только в подростковом или даже взрослом возрасте.

Все зависит от выраженности клинических проявлений.

В некоторых случаях патология дает о себе знать в раннем детском возрасте, что свидетельствует о том, что заболевание врожденное.

Фото: фиброзная дисплазия костей ног у ребенка

Дисплазия может проявиться одним или несколькими симптомами, заставляющими обратиться к врачу:

- изменением формы пораженной кости;

- болевыми ощущениями;

- патологическими переломами.

При осмотре и обследовании могут выявиться следующие симптомы:

- удлинение костей;

- искривление длинных трубчатых костей;

- вторичные изменения в костно-мышечной системе: деформации таза, стоп, ограничение движения, гипотрофия мышц на пораженной конечности;

- ряд рентгенологических признаков дисплазии кости.

При незначительной выраженности процесса часто заболевание остается незамеченным до перелома.

Классификация форм ↑

Фиброзную дисплазию классифицируют по количеству пораженных костей на монооссальную и полиоссальную.

Если поражена только одна кость, а такое случается нередко, форму дисплазии называют монооссальной. Полиоссальная форма диагностируется при поражении нескольких костей. Причем чаще все очаги расположены на одной стороне туловища.

Поражение так же может быть:

- очаговым (фиброзно-кистозная дисплазия костей);

- диффузным.

Фиброзная дисплазия в костях свода черепа проявляется с некоторыми особенностями.

Из всех плоских костей именно свод черепа чаще всего бывает поражен этим патологическим процессом.

Часто поражение костей черепа наблюдается сразу в нескольких очагах, но наиболее распространено заболевание в лобной и верхнечелюстной кости.

Фото: фиброзная дисплазия костей черепа

Поражение разных областей черепа может сопровождаться появлением различных патологий.

Поражения лобной, височной или теменной костей

Может протекать по-разному.

Иногда разрастание ткани приводит к деформации костной пластины (она принимает вздувшийся вид), а иногда отодвигает пластины друг от друга.

В результате может сдавливаться участки мозга.

Поражение височной, решетчатой и клиновидной костей

Патологическая костная ткань этих областей теряет свои опорные функции.

Поражение костей оснований черепа

В данном случае нередко страдает гипофиз, поэтому в дальнейшем возникают эндокринные нарушения.

Поражение костей лица и челюстных костей

Часто долгое время протекает практически бессимптомно.

Рост патологической ткани идет медленно и прекращается после окончания формирования скелета.

Если все же разрастание значительно, оно специфически деформирует лицо, оно становится ассиметричным.

Фото: фиброзная дисплазия костей лица

Дисплазия верхней челюсти проявляется симптомом, который получил название костной львиности.

Процесс локализуется в углу челюсти, в результате формируются характерные излишне округлые щеки, как у херувима.

Фото: фиброзная дисплазия нижней (слева) и верхней (справа) челюстей

Диагноз ставится на основании рентгенологических снимков и гистологического исследования патологического разрастания.

Локализация заболевания зависит от стадии остеогенеза, на которой произошло нарушение.

Фото: фиброзная дисплазия верхней трети правой плечевой кости

Верхние конечности обычно редко поражаются этим заболеванием, чаще это случается при полиоссальной форме.

Поражение плечевой кости фиброзной остеодисплазией – единственное возможное проявление патологии на верхней конечности.

Чаще всего искривления кости не возникает, а деформация выражается только в равномерном утолщении.

Кость приобретает булавовидную форму.

Заболевание диагностируется после патологического перелома.

В редких случаях возможно незначительное укорочение или удлинение плечевой кости.

Заболевание диагностируется на основании осмотра и рентгенологических признаков.

Кости ног испытывают повышенную нагрузку: они должны держать все тело, поэтому при поражении костного вещества фиброзной дисплазией часто наблюдается деформация кости, причем деформации достаточно характерны.

Важным клиническим признаком заболевания является хромота. Этот симптом наблюдается почти у половины больных, но выражен он в разной степени.

Чаще всего хромота возникает при удлинении или укорочении пораженной конечности.

Фото: фиброзная дисплазия костей правой голени

Изменение длины встречается практически в 100% случаев, поэтому хромота – постоянный симптом заболевания.

Бедренная кость – самая большая кость скелета.

Она несет значительную нагрузку, поэтому при патологическом процессе в кости практически всегда возникает ее деформация и в половине случаев укорочение:

- бедренная кость, пораженная дисплазией, искривляется так, что напоминает пастуший посох (хоккейную клюшку, бумеранг);

- проксимальный отдел кости искривляется иногда так значительно, что большой вертел находится на уровне тазовых костей;

- это ведет к деформации шейки бедра, влияет на походку (появляется хромота), что создает дополнительную нагрузку на позвоночник.

Фото: фиброзная дисплазия бедренной кости

Если поражена бедренная кость, укорочение обычно более значительное, чем при заболевании большеберцовой кости: укорочение может быть, как незначительным (около 1см), так и очень большим (более 10 см).

Укорочение формируется по ряду причин:

- Под действием значительной нагрузки кость деформируется и в результате укорачивается;

- В патологическом очаге рост происходит не в длину, а вбок, что приводит к утолщению кости, но при этом она теряет в длине;

- Если патологический очаг располагается в метафизе, утолщение может не сопровождаться деформацией и в этом случае укорочение кости будет меньше;

- После патологического перелома резко возрастает риск укорочения кости в результате неправильного срастания отломков.

Большеберцовая и малоберцовая кости сравнительно редко становятся очагами поражения, особенно при изолированной форме заболевания.

Если у пациента имеются многочисленные поражения костей, то вероятность того, что один из очагов окажется в костях голени, весьма велик.

В результате поражения этих костей может даже возникнуть укорочение конечности, но незначительное и такие случаи редки.

Укорочение возникает в результате саблевидной деформации (искривление кпереди), замедлении роста кости в длину.

Фото: фиброзная дисплазия малой берцовой кости

В редких случаях фиброзная дисплазия поражает пяточную кость или кости стопы.

В этом случае губчатое вещество в кости замещается на патологическую ткань, кость становится хрупкой, при ходьбе часто возникает боль.

Фаланги пальцев становятся короткими и толстыми, пальцы выглядят, как обрубленные.

Если патологический очаг локализуется в седалищной или подвздошной кости, это приводит к деформации тазового кольца, что, в свою очередь, вызывает деформацию позвонков и искривление позвоночника.

Методы диагностики ↑

Диагноз ставится на основании сбора анамнеза, осмотра больного, рентгенологического исследования.

Диагностически значимыми являются такие факты, как многочисленные переломы костей, патологические переломы.

На заболевание могут указывать постоянные боли (признак больше характерен для взрослых), деформация конечностей.

Болевой синдром присутствует только у половины взрослых пациентов и практически всегда отсутствует у детей.

Это связано с тем, что детские кости в ходе роста постепенно физиологически перестраиваются, они обладают значительными компенсаторными способностями. Надкостница у детей поражается гораздо реже и позже.

От расположения очага в кости так же зависит наличие и выраженность болевого синдрома.

Особое место в диагностике фиброзной дисплазии занимает рентгенографическое исследование:

- часто на первых этапах костная ткань приобретает вид матового стекла;

- очаги просветления чередуются с участками уплотнения;

- кость выглядит крапчатой на снимке (характерный рентгенологический симптом для этого заболевания);

- отчетливо видна деформация костей.

При обнаружении одного очага дисплазии необходимо убедиться, что он действительно один, исключить наличие других поражений, протекающих пока бессимптомно.

Поэтому пациентов направляют на рентгеновский снимок всех костей. Для уточнения клинической ситуации применяется КТ.

Если клинические проявления выражены не сильно, часто окончательный диагноз можно поставить только после длительного динамического наблюдения.

Заболевание дифференцируется, прежде всего, с опухолями, туберкулезом кости, остеодистрофией тиреодного генеза.

Помощью в диагностике будут также:

- ревизия паращитовидной железы;

- консультация фтизиатра;

- постановка специфических проб на туберкулез.

Лечение ↑

Так как заболевание возникает в эмбриональном периоде из-за нарушения развития тканей, патогенетического лечения быть не может.

Основной задачей врача является смягчить проявления болезни.

Это достигается ортопедическими приемами, профилактикой патологических переломов.

Возможно хирургическое лечение. Чаще оно используется при поражении одной кости.

Фото: хирургическое лечение фиброзной дисплазии костей черепа

При этом производится резекция кости, удаляется ее содержимое, полость заполняется гомотрансплантатном.

Прогноз для жизни ↑

Прогноз для больного в целом благоприятный. У взрослых очаги дисплазии в костях могут малигнизироваться, но это случается не часто.

Читайте также: