Социология как наука и учебная дисциплина шпора

1.1. Социология как наука

Социология как самостоятельная наука возникла в первой половине 19 века. Сравнительно с другими науками она является очень молодой. Социология берет самый сложный объект изучения - человеческое общество, его структуру, законы развития, поведение людей. Физики, химики, биологии, кажется, уже раскрыли все тайны Вселенной, атомарное строение вещества и генную структуру организма. А социологи продолжают спорить о том, что такое общество, которое постоянно меняется, принимая новые, неожиданные для нас формы, какие законы управляют поведением людей и управляемо ли оно вообще, почему происходят разводы и межнациональные конфликты, по каким причинам одни общества процветают и уходят в своем развитии далеко вперед, а другие запаздывают. Если кратко, социологию можно определить как научное изучение общества и социальных отношений. Цель социологии: научить понимать социальные процессы и явления для того, чтобы управлять ими, чтобы регулировать изменения общественной жизни, направлять их в нужное русло. Одной из важнейших задач социологии научить человека чувствовать себя частью каких - то групп, обществ и мира в целом. Только тогда он будет оценивать, соизмерять свои действия не с улучшением своей собственной жизни, а с улучшением жизни всего человечества. Идея вселенской любви, объединения должна стать менталитетом каждого. Из этой задачи вытекает следующая: выявить и изучить методы регулирования социальных процессов в современных условиях, отвечающих объединительной идее.

1.2. Социология как научная дисциплина Рабочая программа по социологии предлагает изучение ее основ как учебной дисциплины необходимой каждому специалисту с высшим образованием. Учебный материал в ней систематизирован и определен жесткой логикой. Фундаментальное знание социологии раскрывается в ее предмете. Поэтому тема об объекте и предмете науки логически должна открывать ее изучение. Методы социологических исследований, знакомство с тем, как создается научная теория, конкретизируются понятия, проверяются гипотезы, эмпирические методы сбора данных – все это раскрывается в дисциплине социология. Умение проводить социологические исследование необходимо для любого специалиста, работающего в структуре рыночной экономики. С его помощью изучаются конъюнктура рынка, взаимоотношения в коллективах, общественное мнение. Другой раздел посвящен специальным социальным теориям, студент должен осознать себя как личность, понять свое место и роль в современном обществе, четко представлять его структуру. Ведь социальные структуры состоят из человеческих действий и взаимоотношений. Мы должны представлять себя человеческим обществом в виде зданий, которые в любой момент могут быть реконструированы теми же самыми кирпичиками, из которых они состоят. Действие каждого из нас влияет на структурные характеристики наших обществ, в то же самое время мы воссоздаем эти структурные характеристики в наших действиях. Таким образом, изучив социологию, студенты должны правильно ориентироваться в социальной действительности, в лабиринте проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Специалист должен научиться доверять не своим интуитивным представлениям, расхожим мнениям, обывательским суждениям, которые в силу своей доступности и кажущейся очевидности могут обмануть, завести в тупик, привести к роковым ошибкам.

2. Объект общественных наук и специфика предмета социологии

Объектом социологического познания, то есть тем, на что направлена теоретическая деятельность человека и что противостоит ему в качестве социальной реальности, является общество, общественная жизнь во всем ее многообразии. Объектом социологии являются:

общество как целостная социальная реальность;

В настоящее время можно встретить множество трактовок предмета социологической науки. Социология как наука исследует:

становление и развитие социальных общностей, систем, законы социального действия:

социальные группы и их влияние на поведение человека;

человеческое поведение, взаимодействие и влияние социального окружения на личность;

общество, социальные общности и социальные структуры.

Таким образом, предметом социологии является социальная жизнь во всем ее многообразии как система социальных связей и отношений, основными субъектами которых выступают индивиды, социальные общности, институты и общество в целом.

Люди со сходными социальными статусами занимают в обществе близкие друг к другу места и образуют социальные общности (категории, группы, слои и так далее), в которых существуют наиболее прочные и устойчивые связи. Совокупность связей и взаиморасположения отдельных частей структуры в социальном пространстве определяют поведение людей, любой социальной единицы, входящей в социальную структуру. Позиции людей в социальном пространстве различаются в зависимости от обладания такими ресурсами, как средства, престиж, объем знаний и другими. Поэтому говорить о социальной структуре – значит говорить о социальном различии и неравенстве между людьми. Степень социальных различий и место каждого индивида в структуре определяются двумя основными параметрами: социальной дистанцией между статусами и числом индивидов, имеющих тот или иной статус. Важным моментом в определении предмета социологии является следующее: при изучении социальных структур нужно помнить, что их составляют люди, активно действующие индивиды, способные в результате совместных действий изменять положения отдельных частей структуры относительно друг друга, уровень ограничения поведения и степень свободы каждой части, а также характер взаимоотношений отдельных структурных элементов. Для того чтобы социальные структуры сохранялись в том же виде и не распадались, людям приходится совершать множеств совместных однонаправленных действий, подчиненных соответствующим социальным законам. Эта динамическая сторона предмета социологии также должна учитываться при проведении социологических исследований и построении социологических теорий.

1. Тема №1: Социология как наука и учебная дисциплина.

2. Цель занятия: рассмотрение объекта, предмета, методологических основ и функций социологии.

3. Тезисы лекции:

Современная социология – это самостоятельная наука об обществе как целостной социальной системе, ее подсистемах и отдельных элементах. Любое общественное явление предстает как элемент социальной системы, каковой выступает общество. В рамках этой системы анализируются все социальные явления и процессы, взятые в их взаимодействии. Социология изучает, прежде всего, механизмы функционирования общества, взаимодействие между различными субъектами, организациями и социальными институтами. Социология вскрывает и изучает также законы общественного развития. Социологию можно охарактеризовать как науку о законах функционирования и развития социальных систем, о проявлениях данных законов в деятельности субъектов – больших и малых социальных групп и общностей людей, а также отдельных личностей.

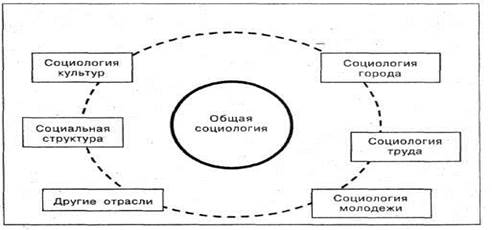

Объекты социологии (общество в целом, социальные группы и национальные общности людей, отдельные личности, малые группы, и.т.д. Элементы структуры социологического знания (взаимосвязь представлений о функционировании и развитии отдельных сфер общественной жизни, знания о социальном составе населения страны и социальной структуре общества, научные представления, взгляды, теории, относящиеся к политической социологии, научные представления и выводы социологов о деятельности существующих в обществе социальных институтов)Уровни социологического знания (общесоциологические теории, специальные или частные социологические теории, конкретные социологические теории). Основные функции социологии (познавательная, практическая, идеологическая функция).

|

|

Рис. 1. Механическая модель структуры; а — шарики просто расположены на дощечке; б — шарики соединены между собой пружиной

Иерархия уровней социологического знания

4. Иллюстративный материал:мультимедийный показ лекции.

5. Литература:

- Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. М., 1997 г.с.79-85.

- Фролов С.С. Основы социологии. М., 1997 г., с.19-23.

- Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: краткий курс. М., 2002 г., с.18-30, 31-41, 42-48, 49-72.

- Маркович Д. Общая социология. М., 1993 г., с.42-43

- Булатова Д., Исмагамбетова З.Н. Курс лекций по социологии. А., 2000г.с.36

6. Контрольные вопросы:

1. Раскройте современное понимание социологии как науки.

2. Каков предмет и объект социологии?

3. Перечислите основные методы социологии?

4. Какие функции выполняет социология?

5. Назовите и дайте определение наиболее важным категориям социологии?

6. Какова структура социологии?

8. Какова связь социологии с другими науками?

1. Тема №2: История становления и развития социологии

2. Цель: закрепить знания студентов об основных этапах и направлениях социальной мысли

3. Тезисы лекции:

Только через 2 тыс. лет европейская научная мысль смогла подарить миру выдающиеся труды об обществе, прежде всего следует упомянуть Н.Макиавелли, Дж. Локка, Г.Гоббса - непосредственных предшественников научного этапа социологии.

В Великобритании наибольший вклад в мировую социологию внес Г. Спенсер, создавший учение о социальной эволюции. Э.Дюркгейм, опираясь на позитивистскую философию О.Конта, пошел гораздо дольше, выдвинув принципы новой методологии: 1) натурализм-понимание законов общества по аналогии с законами природы и 2) социологизм-утверждение специфичности и автономности социальной реальности, ее превосходства над индивидами.

Важное влияние на развитие социологии оказали научные теории К.Маркса, М. Вебера, Г. Зиммеля и др.

В конце XIX-начале XXвв. центром мировой социологии на первом этапе ее развития были: Франция, Германия, Англия. На следующем этапе (20гг. ХХ и по сей день) центр мировой социологии переместился в США, где эта наука получила немалую помощь об государстве. В США вокруг ведущих универститеов –Чикагского, Гарвордского, Мичиганского-в конце XIX- начале XXвв. Сформировались крупные научные школы. Америка дала саоме большое количество мыслителей-А.Смол, Т.Парсонс, Э.Шилз, Р.Мертон, Ч.Кули, Дж.Мид, Р.Миллс, А.Тофлер, Дж. Хомане, определившие содержание социологии.

4. Иллюстративный материал: мультимедийный показ лекции.

5. Литература:

1. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций-М., 2001, с.19-49.

2. Булатова А.Н., Исмаганбетова З.Н. Курс лекций по социологии-Алматы,2000, с.17-38.

3. Фролов с.С. Социология: учебник для высших учебных заведений-М., 1996, с9-24.

4. Лавриненко В.Н., Нартов Н.А., Шабанова О.А и др. Социология: учебник для вузов-М., 2003, с.30-130.

5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: краткий курс-М., 2002, с.49-72.

6. Социология: учебное пособие-Алматы, 1997, с.17-49.

6. Контрольные вопросы (обратная связь):

1. Какой вклад внесли в развитие науки об обществе, внесли мыслители античности и средних веков?

2. Чем было обусловлено возникновение социологии как науки в середине XIXв.

3. В чем смысл основных положений социологии О.Конта?

4. Каковы основные идеи, выдвинутые К.Марксом, М. Вебером, Э.Дюркгеймом?

5. Почему мы говорим, что за время классического периода своего развития социология обрела статус науки?

6. Каковы основные категории структурно- функционального анализа?

7. В чем, по Дарендрофу, состоит позитивная роль социальных конфликтов?

8. Какие положения лежат в основе объяснительной модели теории действия Хоманса и почему?

1. Тема №3: Общество как целостная система

2. Цель: закрепить знания студентов к анализу общества как целостной системы

3. Тезисы лекции:

Общество-это система социальных связей, состоящая из различных компонентов. Каждый из этих компонентов этого комплекса является относительно самостоятельным субъектом общественной жизни и находится во взаимодействии с иными элементами по поводу ее воспроизводства, осуществления и развития как единого целого.

Общество-объединение людей, занимающая относительно ограниченную территорию, обладает собственной отличительной культурой и институтами (народ), либо давно и хорошо известные национальные государства. Это наиболее широкое определение, которое принято в общественной науке.

Более узкое определение дают французские, японские и др. исследователи о том, что общество, процесс взаимоотношения людей признают все мыслители.

Социальная система-это целостное образование, основным элементом которого являются люди, их связи, взаимодействия и отношения. Эти связи, взаимодействия и отношения носят устойчивый характер и воспроизводятся в историческом процессе, переходя из поколения в поколение.

Социальная связь-это набор фактов, обусловливающих совместную деятельность в конкретных общностях в конкретное время для достижения тех или иных целей. Социальные связи устанавливаются не по прихоти людей, а объективно. Установление этих связей диктуется социальными условиями, в которых живут и действуют индивиды. Сущность социальных связей проявляется в содержании и характере действий людей, составляющих данную социальную общность. Социологи выделяют связи взаимодействия, отношений, контроля, институциональные и т.д.

Социальное взаимодействие –это процесс, в котором люди действуют и испытывают воздействие друг на друга. Механизм социального взаимодействия включает индивидов, совершающих те или иные действия, изменения в социальной общности или обществе в целом, вызываемые этими действиями, влияние этих перемен на других индивидов, составляющих социальную общность, и, наконец, обратную реакцию индивидов. Взаимодействие приводит к становлению новых социальных отношений. Социальные отношения-это относительно устойчивые и самостоятельные связи между индивидами и социальными группами.

В рассмотрении общества как системы большая роль отводится социальному детерминизму и функционализму. Детерминизм-предположение о возможности гипотетического всеведущего наблюдателя предсказать результаты одновременно на основе знания времени. Классики социологии (напр., О.Конт) менее категорично утверждает, что ничто не происходит без причины.

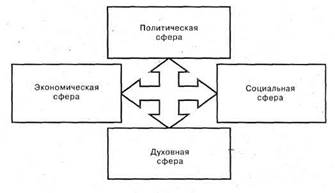

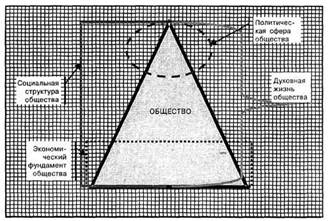

Детерминисты утверждают, что общество как целостная система состоит из следующих подсистем: экономической, социологической, политической и идеологической. Каждую подсистему можно в то же время рассматривать как отдельную систему. В системе взаимоотношений этих систем большая роль принадлежит причинно-следственным связям. Если подводить эту аксиому к марксизму, что каждая перечисленная система не существует самостоятельно, она зависит от действий и функционирования других систем. Внутри каждой системы существует иерархическая структура, при этом сохраняется субординация взаимоотношений.

В марксизме вся система зависима от особенностей экономической системы, а основа экономической системы характеризуется материальным производством. Конечно, марксизм против того, чтобы рассматривать детерминизм слишком просто. Но нельзя утверждать. Что все общественные отношения марксизм связывает с монополией экономической системы.

В обществе нет господствующих или доминирующих сфер. Каждая из них оказывает равное влияние на другие сферы

|

Вертикальная структура общества

|

Формула общества 4 : 4. Из четырех сфер общества —

экономической, социальной, политической и духовной — четвертая,

духовная, в свою очередь, складывается из четырех частей (сфер):

культура, наука, образование, религия

4. Иллюстративный материал: мультимедийный показ лекции.

5. Литература:

1. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций-М., 2001, с.19-49.

2. Булатова А.Н., Исмаганбетова З.Н. Курс лекций по социологии-Алматы,2000, с.17-38.

3. Фролов с.С. Социология: учебник для высших учебных заведений-М., 1996, с9-24.

4. Лавриненко В.Н., Нартов Н.А., Шабанова О.А и др. Социология: учебник для вузов-М., 2003, с.30-130.

5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: краткий курс-М., 2002, с.49-72.

6. Социология: учебное пособие-Алматы, 1997, с.17-49.

6. Контрольные вопросы (обратная связь):

1. Что такое общество?

2. Какие существуют подходы в определении понятия общества?

3. Раскройте основные принципы учения об обществе, как целостной системе.

4. Дайте определение понятию система?

8. Объяснить основные пояснения детерминистского подхода к анализу общества?

10. В чем сущность общества как системы по Т.Парсонсу?

1. Тема №4: Социальная стратификация

2. Цель:раскрыть сущность теории социальной стратификации.

3. Тезисы лекции:

Социальная стратификация –это дифференциация некой данной совокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге. Она находит выражение в существовании высших и низших слоев. Ее основа и сущность –в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии и отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества. Конкретные формы социальной стратификации разнообразны и многочисленны. Если экономический статусом членов некоего общества неодинаков, если среди них имеются как имущие, так и неимущие, то такое общество характеризуется наличием экономического расслоения. Никакие этикетки, вывески, устные высказывания не в состоянии изменить или затушевать реальность факта экономического неравенства, которое выражается в различии доходов, уровня жизни, в существовании богатых и бедных слоев населения. Если в пределах какой-то группы существуют иерархически различные ранги в смысле авторитетов и престижа, званий и почестей, если существуют управляющие и управляемые, тогда независимо от терминов (монархи, бюрократы, хозяева, начальники) это означает, что такая группа политически дифференцирована, что бы она ни провозглашала в своей конституции или декларации. Если члены какого-то общества разделены на группы по роду их деятельности, занятиям, а некоторые профессии при этом считаются более престижными в сравнении с другими и если члены той или иной профессиональной группы делятся на руководителей различного ранга и на подчиненных, то такая группа профессионально дифференцирована независимо от того, избираются ли начальники или назначаются, достаются ли им руководящие должности по наследству или благодаря их личным качеством.

ретные ипостаси социальной стратификации многочисленны. Однако все их многообразие может быть сведено к трем основным формам: экономическая, политическая и профессиональная стратификации. Как правило, все они тесно переплетены. Люди, принадлежащие к высшему слою в каком-то одном отношении, обычно принадлежат к тому же слою и по другим параметрам, и наоборот. Представители высших экономических слоев одновременно относятся к высшим политическим и профессиональным слоям. Неимущие же, как правило, лишены гражданских прав и находятся в низших слоях профессиональной иерархии. Таково общее правило, хотя существует и немало исключений.

В зависимости от уровня развития разделения труда и социально-экономических отношений исторически складывались различные типы социальных структур:

1) социальная структура рабовладельческого общества составляли классы рабов и рабовладельцев, ремесленники, торговцы, землевладельцы, свободные крестьяне, ученые, философы, поэты, жрецы, учителя, врачи и т.д.

2) социальная структура феодального общества: феодалы, крепостные крестьяне, сословии и различные группы интеллигенции. А на поздних этапах развития феодального общества появились буржуазия и пролетарий;

3) социальная структура капиталистического общества: различные группы буржуазии: средний класс и рабочие, монополистическая буржуазия, в т.ч. крупные промышленники, бизнесмены, банкиры;

4) социальная структура социалистического общества: рабочий класс, кооперативное крестьянство, интеллигенция, слои частных предпринимателей, профессиональные и демографические группы и национальные общности.

Социальная мобильность- перемещение людей из одних социальных слоев в другие под влиянием различных объективных и субъективных факторов. Отражающая эти процессы теория социальной мобильности указывает на горизонтальную и вертикальную мобильность. Горизонтальная мобильность-переход людей из одних социальных групп в другие, находящиеся на одном уровне социальной структуры общества. Вертикальная мобильность- социальные перемещения людей в иерархическом порядке.

1.Социология как наука и учебная дисциплина

2. История развития социологии

3. Общество и социальные процессы

4. Социальная организация и управление

6. Культура - структура и формы

7. Девиантное поведение и социальный контроль

8. Социальная стратификация

9. Социальные институты

10. Социальный конфликт

11. Социальная деятельность и социальные группы

12. Этническая общность

13. Словарь социологических терминов

Лекция 1: Социология как наука и учебная дисциплина

План:

Объект и предмет социологии

Функции социологии

Виды социологического знания

Методы социологии

1.Теория — утверждение, содержащее совокупность взаимосвязанных положений и гипотез.

2.Респондент – лицо, отвечающее на вопросы анкеты или интервью.

3.Интервью – (от английского – interview – беседа с глазу на глаз) метод опроса, использующий в качестве источника информации беседу исследователя с респондентом в соответствии с исследовательской программой.

4.Гипотеза – утверждение, предсказывающее существование некоторой зависимости между переменными.

1.Объектом исследования для любой науки является реальность, существующая

независимо от нашего знания о ней. Это могут быть физические тела,

взаимодействующие друг с другом, живые организмы или человек. Важно то, что все эти

объекты окружающей действительности существовали до нашего знания о ней и не

зависят от него. Предмет исследования, напротив, существует только в голове

исследователя, то есть полностью зависит от самого знания и является его частью.

Определяя предмет исследования, мы чисто абстрактно выделяем одну или несколько

сторон объекта и пытаемся изучить их, учитывая или не учитывая влияние других, не

выделенных нами сторон. Следовательно, каждому объекту исследования может

соответствовать несколько предметов изучения. Но в самом объекте не содержится

никакого предмета исследования.

Для социологии объектом является общество. Однако общество — слишком

крупный и сложный объект для одной науки, его изучает несколько родственных наук —

политология, экономика, право, психология, антропология, социология. У каждой науки

свой предмет исследования. Экономика изучает процессы производства материальных

благ, психология — различные виды и формы поведения личностей и влияние на него

социального окружения и т. д.

В понятие социальной структуры входит взаимное расположение индивидов и

групп в обществе, их взаимосвязи, т.е. взаимные контакты, действия и взаимодействия,

осуществляемые как на основе межличностного общения, так и с помощью средств

массовой информации. Под условиями существования социальных структур понимаются

прежде всего физическая окружающая среда и культура. Социальные процессы

представляют собой динамику развития общества и охватывают все стороны

деятельности людей в обществе, обеспечивая его функционирование и развитие.

2.Функция - следствие социального события для социальной системы, где событие

является необходимым для содействия работе и поддержания этой системы. Если

социологию рассматривать как событие, то ее функция - это польза, которую социология

Эмпирическая функция — сбор и обработка конкретной фактической

информации (первичных данных). Например, опрос общественного мнения.

Теоретическая функция проявляет себя тогда, когда социологи анализируют,

логически обобщают и систематизируют полученные эмпирические данные и делают

научные выводы. В результате социология обогащается новыми понятиями, терминами и

определениями, создаются те или иные теории. В итоге общество глубже познает

закономерности и перспективы своего развития.

Прогностическая функция — на основании фактического материала и его

теоретического осмысления ученые разрабатывают научно обоснованные

предположения о развитии тех или иных социальных процессов в будущем. Например,

прогноз поведения избирателей на предстоящих выборах.

Прикладная функция — использование первичных данных, теоретических

разработок, социологических прогнозов для решения практических задач. Так, работы

социологов могут помочь в выработке конкретных рекомендаций по предотвращению и

решению конфликтов, совершенствованию управления фирмой, предприятием и т. д.

3.Как и многие науки, социология развивалась в двух основных направлениях:

фундаментальном и прикладном.

Первое направление, называемое еще и макросоциологией, включает в себя проблемы социально-философского осмысления наиболее общих вопросов развития и функционирования общества и места в нем человеческой личности, гносеологические проблемные вопросы социологии, проблемы построения структур социальных ассоциаций, построения математических моделей социальных общностей и процессов и т.д. На фундаментальном уровне осуществляются взаимосвязи социологии с другими науками: философией, историей, политологией и др. Концепции, выдвигаемые социологией на фундаментальном уровне, отличаются высокой

степенью абстракции, при этом, как правило, не выделяются для изучения такие

конкретные единицы, как социальная группа или социальный процесс. Такой уровень

социального знания принято называть общесоциологическим. Фундаментальные,

общесоциологические теории возникли из социальной философии и психологии; они

основывались на наблюдениях, умозаключениях и обобщениях различных сторон

общественной жизни, которые давали сведения об единых для всех социальных структур

законах поведения людей.

Вместе с тем очевидно, что социология как наука должна основываться на точных,

конкретных данных об отдельных социальных фактах, составляющих процесс изменения

и структуру общества. Эти данные собираются исследователями с помощью набора

методов эмпирических исследований. На эмпирическом уровне социологи собирают

многочисленные факты, сведения, мнения членов социальных групп, личностных данных, их последующая обработка, обобщение и формулирование первичных выводов

относительно конкретных явлений социальной жизни. Общесоциологические теории и

эмпирические исследования(называемые микросоциологией) должны быть неразрывно

связаны между собой, так как теоретизирование, не подкрепленное конкретными

фактами, бессодержательно, а эмпирические исследования, не связанные

общетеоретическими выводами, не могут объяснить природу большинства социальных

явлений. В итоге, возникает противостояние фундаментальных и эмпирических

исследований, что значительно замедляет развитие науки, мешает кооперации ученых,

объединению их усилий.

Выход из этого положения был введен в социологическую практику Р.Мертоном.

Он предложил сформировать еще один уровень социологического знания – теории

среднего уровня. Это теории, находящиеся в промежуточном пространстве между

частными, но тоже необходимыми рабочими гипотезами и систематическими попытками

создать единую теорию общества. Такие теории призваны обобщать и структурировать

эмпирические данные в пределах отдельных областей социологического знания, таких,

как изучение семьи, конфликта, малой группы и т.п. В теориях среднего уровня

используются идеи и термины, заимствованные из общесоциологических теорий, но

применяются также собственные специфические определения и понятия. Социологи, занимающиеся узкими областями исследования, разрабатывают специфический понятийный аппарат, проводят эмпирические исследования по своей группе проблем, обобщают полученные данные и, наконец, соединяют эти обобщения в

теорию в пределах своей узкой области. В дальнейшем их данные используются

теоретиками, развивающими фундаментальный уровень социологического знания.

4.Метод определяется как способ, совокупность приемов изучения объекта. Его

также определяют как технологический принцип изучения предмета.

В социологии выделяют три группы методов. Первая группа — общенаучные

методы (анализ и синтез, восхождение от частного к общему, статистический и т. д.).

Вторую группу часто называют общими подходами:

— демографический. Используется при изучении деятельности

людей, связанной с рождаемостью, смертностью, миграциями.

— психологический — объясняет поведение людей с точки зрения его

значимости для людей как личностей. Используется для изучения социализации

личности, девиантного и преступного поведения и т. п.

— коллективистский — применяется при исследовании групп,

организаций, толпы, общественных движений и т. д.

— интеракционистский. Он рассматривает общественную жизнь людей через их взаимодействие друг с другом,

обусловленное социальными ролями.

— культурологический — применяется при анализе поведения на основе

таких элементов культуры как общественные правила (законы, табу, обычаи, традиции) и

общественные ценности (идеи, определяющие, какие общественные цели являются

желательными для каждого члена общества). Так, если ценностью является личное

благополучие, его защищают не только законы, но и обычаи, традиции.

Отдельную группу составляют методы конкретного социологического

исследования.

Одним из важнейших методов получения первичной информации является

наблюдение. Это метод сбора первичной социальной информации об изучаемом

объекте путем направленного, систематического и непосредственного восприятия и

регистрации с точки зрения целей и задач исследования. Наблюдение применяется

тогда, когда информация, необходимая исследователю, не может быть получена

никакими иными способами, например, при изучении поведения людей на митингах,

концертах рок-группы и т.д. Данный метод применяется также при изучении поведения

людей в привычных, часто повторяющихся обстоятельствах, когда действия индивидов и

групп приобретают «автоматизированный характер, а также в экстремальных случаях –

для выявления типичных реакций людей на чрезвычайные ситуации. Наблюдение в

социологическом исследовании может служить для достижения различных целей, Во-

первых, оно может быть использовано в качестве источника информации об исследуемом

социальном объекте. Во-вторых, с его помощью можно получить дополнительные

сведения об изучаемом объекте. В-третьих, наблюдение способно служить в качестве

средства проверки данных, полученных иными способами. Возможны два варианта

данного метода — невключенное наблюдение, которое ведется "со стороны", и

включенное, осуществляемое при участии самого наблюдателя.

Анализ документов – это совокупность методических приемов и процедур,

применяемых для извлечения из документальных источников социологической

информации при изучении социальных процессов и явлений в целях решения

определенных исследовательских задач. Документом в социологии называется специально созданный предмет, предназначенный для передачи и хранения

информации. Любое конкретное социологическое исследование должно начинаться с

анализа существующих по исследуемой проблеме документов, в первую очередь,

официальных, причем подбираются такие, которые глубже, полнее и точнее выражают

сущность и особенности исследуемого объекта и в наибольшей степени соответствуют

решаемой социологами исследовательской задаче.

Существуют два основных метода анализа документов – традиционный и формализованный или контент-анализ.

Традиционный анализ – самостоятельный творческий процесс, который зависит от: 1)

содержания и направленности самого документа; 2) условий, целей и задач проводимого

исследования; 3) научной квалификации и таланта самого исследователя. Отсюда видно,

что традиционный анализ несет в себе возможность нарушения принципа объективности

в объяснении документа.

Контент-анализ помогает избавиться от этого недостатка. Этот вид анализа ориентирован на извлечение социологической информации из больших массивов документальных источников, трудно поддающихся традиционному интуитивному анализу. Контент-анализ целесообразно дополнять другими методами исследования или же использовать его в качестве дополнительного метода.

Эксперимент – это такой метод исследования, который позволяет получить

информацию о количественном и качественном изменении показателей деятельности

изучаемого социального объекта в результате воздействия на него вводимых или

видоизменяемых экспериментатором и контролируемых им новых факторов.

Социологический эксперимент основывается на разработке гипотетической модели

изучаемого явления или процесса. На основе использования данной модели изучаемый

социальный объект описывается как целостная система переменных, среди которых

выделяется независимая переменная. Это экспериментальный фактор, действие

которого подчинено управлению и контролю экспериментатора и который выступает в

качестве гипотетической причины определенных изменений в зависимой переменной

Зависимые переменные – это свойства, отношения, взаимозависимости изучаемой

социальной системы, имеющие существенное значение для ее функционирования, но не

зависящие от экспериментатора.

Опрос – это метод сбора данных, при котором исследователь получает

информацию непосредственно от представителей населения, отобранных таким

образом, чтобы на основании их ответов можно было с достаточной надежностью делать

выводы обо всем населении или о какой-то его части. Такая информация может быть

получена либо с помощью очного или телефонного интервью, либо с помощью

заполнения опрашиваемыми анкет-вопросников, доставленных им по почте или кем-то,

проводящим опрос. Лица, которые отвечают на вопросы, называются респондентами.

Опрос предоставляет исследователю информацию пяти типов: факты, знания

(perceptions), мнения (opinions), отношения (attitudes) и поведенческие отчеты. В разряд

фактов биографические сведения о респонденте, которые могут оказаться

существенными при интерпретации других данных. К разряду знаний относятся суждения

опрашиваемого об окружающем мире, то есть, то, что человек знает о нем. В разряде

мнений находятся суждения респондента о его предпочтениях или взглядах на

определенные предметы и события. К отношениям причисляют сравнительно устойчивые

настроения респондентов и их оценки определенных событий, явлений, людей.

Поведенческие отчеты – это утверждения опрашиваемых о том, как они поступают в том

или ином случае.

Одним из наиболее распространенных видов опроса является анкетирование.

Анкетирование – метод опроса, при котором общение между исследователем и

респондентом, являющимся источником желательной информации, опосредуется

анкетой. Анкета – упорядоченный по последовательности, содержанию и форме набор

вопросительных суждений, воплощенный в виде опросного листа. Вопросы могут быть

открытыми, когда от респондента требуется в свободной форме выразить свое мнение, и

закрытыми, если нужно выбрать один из предложенных альтернативных ответов.

Качество анкеты определяется степенью соблюдения двух основных условий:

1)формулировка вопросов должна соответствовать исследовательской задаче, то есть

обеспечивать получение информации именно об изучаемом признаке;

2) формулировка должна соответствовать возможностям респондента как источника информации, то есть вопросы не должны предъявлять непосильных требований к респонденту, к его памяти, аналитическим возможностям, к его представлениям о чувстве собственного достоинства.

Помимо анкетирования применяется метод интервьюирования. В основе

интервью – беседа по предварительно разработанному подробному плану, однако чаще

социологи проводят интервью на основе заранее подготовленного опросного листа, в

котором даются все интересующие вопросы в определенной последовательности и с

заданными формулировками. Участие интервьюера позволяет максимально

приспособить вопросы бланка-интервью к возможностям отвечающего. В прикладной

социологии различают три вида интервью: формализованное, фокусированное и

свободное. Формализованное – означает строгую регламентацию общения интервьюера

и респондента детально разработанным вопросником и инструкцией. Фокусированное –

имеет своей целью сбор мнений оценок по поводу конкретной ситуации, явления, его

последствий или причин. Респондентов заранее знакомят с предметом беседы. Вопросы

хотя и подготавливаются заранее, но могут задаваться в любой последовательности и в

иной формулировке. Главное здесь – получить информацию по каждому вопросу.

Свободное интервью проводится без заранее заготовленного опросника или плана

беседы, определяется только тема интервью. Информация, полученная таким образом,

уникальна и обрабатывается не статистически, а с помощью традиционных методов

В проведении социологического исследования используются также социально-

психологические методы. К ним относятся метод независимых характеристик,

используемый, например, в случае необходимости изучения скрытых явлений и

процессов в воинском коллективе, когда знания о них принадлежат всем членам

коллектива и в меньшей мере - должностным лицам. Значительный интерес

представляет метод социометрии, изучающий структуру социальной группы (к примеру,

трудового коллектива) с целью выявления в ней микрогрупп и лидеров на основе

взаимооценок всех членов коллектива. На социометрию похож метод парных сравнений,

но он проще и доступнее в применении. К социально-психологическим методам относятся

также методики изучения личности, с помощью которых исследуются личностные

качества отдельных индивидов и членов коллектива в процессе их межличностного

С помощью конкретных методов социологи проверяют надежность и

достоверность выдвигаемых ими гипотез и теорий, помогают наладить управление в

фирме, организовать предвыборную кампанию, совершенствовать социальную политику

в регионе и в масштабах всей страны.

Вопросы для самопроверки:

Чем объект науки отличается от предмета?

Что является объектом и предметом социологии?

Каковы функции социологии?

Для чего необходим метод наблюдения?

Какую роль в социологическом исследовании играет метод анализа документов?

В каких исследованиях ученые используют метод эксперимента?

Почему наиболее распространенным эмпирическим методов является социологический опрос?

Читайте также: