Шов после операции по удалению грыжи гноится

Осложнения в виде местных инфекционных и нагноительных процессов после операций на спине в общей структуре всех вмешательств занимают от 1% до 8%. Среди хирургических манипуляций на позвоночнике, связанных с установкой имплантатов, металлоконструкций, частота подобного рода воспалительных реакций существенно выше (6%-20%). Инфекционно-гнойный постхирургический патогенез способен негативно сказаться на окончательном исходе примененной тактики хирургической коррекции позвоночника, даже если она была выполнена безукоризненно.

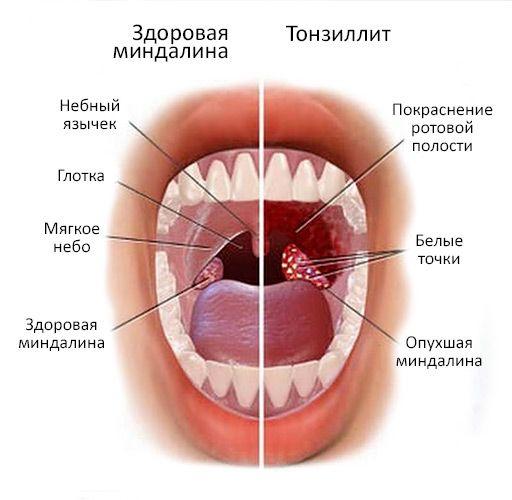

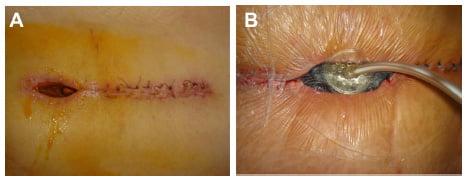

Хороший спокойный шов после операции.

Несмотря на огромные достижения спинальной нейрохирургии в сфере интра-, постоперационного инфекционного контроля, инфекции и гнойные воспаления все еще остаются лидерами среди всех возможных осложнений. К развитию неблагополучного патогенеза могут подтолкнуть разные факторы: от специфики организма пациента до предоперационных, операционных и послеоперационных нарушений.

Инфекции, воспаления гнойного характера в проекции хирургического поля могут быть поверхностными и глубокими, ранними и поздними. При этом каждый тип требует экстренной медицинской помощи, направленной на усиленное искоренение патогенной среды. Интенсивные лечебные меры необходимы не только для увеличения вероятности наступления позитивного функционального исхода в отношении прооперированного отдела спины. Их ценность заключается также в недопущении развития и распространения сепсиса по организму, который ставит под большую угрозу жизнь человека.

Чем обширнее вмешательство, тем выше вероятность осложнений.

Инфекционное осложнение (ИО) – проблема достаточно серьезная, не всегда легко решаемая, поэтому о ней должен быть ознакомлен каждый пациент, независимо от того, есть она у него или нет. Как говорится: предупрежден – вооружен. Далее подробно проинформируем об осложнениях инфекционного, гнойного характера после операций на спине: после удаления грыжи, протезирования диска, резекции новообразований, вмешательств с использованием металлоконструкций, др. Обязательно ознакомим и с тем, как в такой ситуации специалисты лечат пациентов.

Симптомы и признаки осложнения

Инфекционные и гнойные реакции в области хирургического вмешательства принято классифицировать на 2 основных вида:

- поверхностные (надфасциальные) – инфицирование затрагивает исключительно кожные поверхности и подкожно-жировой слой в месте разреза;

- глубокие – инфекция проникает глубже, поражая фасциальные, мышечные структуры (запущенные случаи приводят к инфицированию костных тканей).

Поверхностное инфицирование раневого участка образуется не позже первого месяца с момента проведенной операции, возбудителем обычно является стафилококк. Глубинное развитие пагубной микрофлоры больше ассоциировано с отдаленными сроками, и, как правило, появляется в течение 3 или более месяцев после сеанса хирургии.

Один из примеров открывшегося шва.

Первыми специфическими проявлениями диссеминации патогенных микроорганизмов в пределах операционного поля являются:

- покраснение тканей вокруг шва;

- уплотнение;

- болезненные ощущения.

Независимо от вида патогенного агента, об активизированном воспалительном процессе в зоне, имеющей причастность к оперативному вмешательству, можно судить также по наличию одного или нескольких симптомов:

- выделение серозной, серозно-гнойной жидкости из поверхностных тканей разреза;

- ограниченная тканевая отечность;

- локализированная болезненность, которая имеет тенденцию к нарастанию;

- локальная гиперемия кожных покровов с повышением местной температуры;

- гнойное отделяемое из глубины операционной раны, наличие фистул;

- самопроизвольное расхождение шва с разъединением краев раны, если добавочно присутствуют болевой синдром и/или гипертермия организма (общая температура тела до 38 или более градусов).

Воспаление на спине в месте хирургического доступа и вокруг него не всегда свидетельствует об инфекционном осложнении. Отечность, болевые признаки, покраснение практически всегда проявляются сразу после операции как естественная реакция организма на операционную агрессию. И такая симптоматика может быть вариантом нормы, но с условием, что через 3-5 дней эти три признака после миниинвазивной хирургии (без применения имплантов) ликвидировались. Когда речь идет об обширной открытой операции с фиксацией металлоконструкций или протезов, нормальным считается динамичное сокращение выраженности воспаления травмированных тканей в ранний период, окончательное избавление от него максимум на 7-10 сутки.

Причины инфекции

Согласно рекомендательным предупреждениям специалистов по хирургическому лечению патологий позвоночника, факторы риска инфекционно-гнойных последствий классифицируют на несколько условных групп.

Последствия, обусловленные состоянием пациента

Изначально по основному диагнозу тяжелое клиническое состояние больного, поступившего в стационар.

Сопутствующие болезни и состояния, которые понижают сопротивляемость организма к патогенам или мешают нормальной регенерации ран:

- сахарный диабет;

- иммунодепрессия;

- ожирение;

- дерматозы;

- онкология;

- пожилой возраст;

- младенческий возраст.

- Наличие активного инфекционно-бактериального, гноеродного очага в совершенно любой части организма (кариес зубов, инфекции мочеполовой системы, горла/носа, пр.).

![]()

Дооперационные факторы риска

- Продолжительный срок госпитализации до операции на спине. Установлено, что чем больше больной находится в больничных условиях, тем выше риски возникновения нозокомиальной (внутрибольничной) инфекции.

- Отсутствие антибиотикотерапии или неадекватная ее схема назначения на этапе предоперационной подготовки пациента, особенно у ослабленных пациентов.

- Некачественная дезинфекция кожных покровов антисептическими средствами перед началом хирургической процедуры.

Интраоперационные причины

Послеоперационные причины

- недостаточное количество или, наоборот, слишком частое проведение бактерицидной обработки раны, процедур перевязки;

- низкокачественное обеспечение очистки раневых зон, замены тампонов и дренажей;

- несоблюдение норм асептики в ходе перевязочных манипуляций (слабая дезинфекция оборудования, использование нестерильных салфеток/бинтов, невыполнение техники мытья рук и применения одноразовых перчаток со стороны медработника, медработник является носителем штамма инфекции MRSA и т. п.);

- несоблюдение правил содержания раны в сухости и повязочной защите (пациент раньше срока мочит водой рану водой и/или обнажает ее, вопреки озвученному врачами запрету);

- некорректная техника перевязки в домашних условиях, выполняемой пациентом самостоятельно.

![]()

- некорректность рекомендованного пациенту курса лечения антибиотиком (вида, кратности, дозы, срока применения препарата), пропуски или полное отсутствие обязательной антибиотикотерапии после любой спинальной операции;

- несоблюдение пациентом послеоперационного режима физической активности, что тоже может увеличивать риски ИО (ранний отказ от физического покоя, недопустимо высокая нагрузка на прооперированную область, самовольное назначение себе упражнений, игнорирование ношения ортопедических корсетов, др.).

Лечение инфекционного (гнойного) очага

Базисный принцип лечения, одинаково распространяющийся на всех больных с подобным осложнением, основывается на фундаментальной санации раны и интенсивной антибиотикотерапии. Однако шаблонов в приемах оказания медицинской помощи здесь не может быть, лечебная программа разрабатывается индивидуально и только на основании характера, тяжести послеоперационного последствия. После диагностической оценки пораженной области могут быть применены разные стратегические подходы с возможной компоновкой:

- хирургическое вскрытие гнойного очага с эвакуацией патологического содержимого раны и удалением очагов некроза;

- очистка от гноеродного компонента, промывание раны струей антибактериального раствора, внутрираневое введение антибиотика;

- использование ультразвуковой/лазерной кавитации гнойной полости;

- применение способов VAC-терапии на базе вакуум-систем;

- рыхлый марлево-антисептический тампонаж и проточно-промывное дренирование раны;

- установка специальных систем всасывающего и/или ирригационного типа;

- в случае глубокой инфекции чаще рекомендовано снятие вживленных имплантов диска, металлических конструкций, эндофиксаторов, чтобы произвести максимально полную санацию и эррадикацию очагов инфекции. В единичных случаях сразу допускается замена извлеченного инструментария/имплантов на новые изделия.

Местное лечение с использованием выше перечисленных методик, как правило, включает иммобилизацию пациента. Локально мероприятия продолжаются обычно от 5 дней до 14 суток. Однако при генерализированном патогенном процессе, незначительном прогрессе лечения их могут продлить на месяц или дольше.

Бактериальный посев на выявление роста колоний.

Следующая обязательная лечебная мера – общее антибактериальное медикаментозное пособие. Оно подбирается с учетом результатов выполненного бактериологического посева и чувствительности конкретного возбудителя к антибиотикам. Общая антибактериальная терапия (в основном инъекционная) в среднем назначается на 6-8 недель. К пероральному приему антибиотиков при данном последствии медики настроены скептически, не считая такой способ надежным.

В комплексе с антибиотикотерапией неотъемлемо должны присутствовать детоксикационные, иммунокорректирующие, симптоматические методы лечения. Грамотно разработанный алгоритм борьбы с развившейся инфекционно-воспалительной, гноеродной средой позволяет в подавляющем количестве случаев прийти к положительному прогнозу.

Профилактика, минимизация рисков развития раневой инфекции на спине

Профилактические меры нацелены на выявление и учет всех возможных провокационных факторов, которые могут вызвать осложнение. Исходя из этого, на протяжении всего периоперационного периода должны в полном объеме обеспечиваться адекватные действия со стороны медперсонала и пациента. Только так реально исключить или максимально обезопасить человека от местной инфекционной атаки. Перечислим ведущие принципы профилактики ИО в хирургии позвоночного столба.

Запомните, что инфекционные осложнения на начальной стадии легче остановить и устранить, чем запущенные его формы, причем в ряде случаев безоперационно. И, безусловно, не допустить отторжения имплантов, расшатывания, смещения, поломки, миграции по анатомическим просторам чужеродного тела. Ранняя диагностика, своевременное лечение ИО – основополагающие критерии благополучного исхода, менее тяжелого и длительного восстановления после перенесенной спинальной хирургии.

Общие принципы лечения пациентов после пластики грыжевых ворот местными тканями практически не имеют отличий ведения послеоперационного периода при других заболеваниях. Для профилактики дыхательных осложнений, послеоперационного пареза кишечника и тромбоэмболических осложнений проводят раннюю активизацию пациента. Кроме того, для профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии показано применение компрессионного госпитального трикотажа и введение антикоагулянтов до полной активизации пациента. Антибактериальную профилактику с однократным внутривенным введением антибиотика за 1 ч до операции проводят пациентам с высоким риском инфекционных осложнений. Основными показаниями к введению антибиотиков в послеоперационном периоде служат наличие воспалительного инфильтрата или гематомы операционной раны, гипертермия, а также лечение воспалительных осложнений со стороны других органов и систем.

При применении синтетических эксплантатов, особенно при их расположении над апоневрозом, течение послеоперационного периода имеет свои особенности. Эти отличия - следствие широкой мобилизации кожных лоскутов и подкожной клетчатки от передней поверхности влагалищ прямых мышц или апоневроза наружной косой мышцы живота и наличия инородного тела в ране. Возникающие при этом нарушения оттока венозной крови и лимфы из подкожной клетчатки приводят к скоплению в ране большого количества серозного отделяемого и замедлению её заживления.

С целью профилактики образования сером необходимо проводить активное дренирование раневой полости двумя дренажами, расположенными между подкожной жировой клетчаткой и эксплантатом, сроком на 1-2 сут. Одновременно с активным дренированием используют дозированную компрессию раны при помощи эластичного бандажа, который позволяет равномерно прижимать кожные лоскуты к поверхности эксплантата, а брюшной стенке - полноценно участвовать в процессе дыхания. В последующем происходит постепенное уменьшение количества раневого отделяемого и его организация. Дополнительное удаление раневого отделяемого необходимо проводить при помощи пункций с частотой 1-2 раза в течение 10 дней.

Ношение эластичного бандажа после выполнения пластики передней брюшной стенки с применением синтетических эксплантатов показано в течение 1-2 мес. Использование бандажа в большие сроки нецелесообразно из-за ослабления мышц передней брюшной стенки и показано только при выполнении пациентом физической нагрузки. Приступать к физическому труду пациентам рекомендуется не ранее чем через 2-3 мес после выполнения оперативного вмешательства.

Послеоперационные осложнения

Причины возникновения послеоперационных осложнений достаточно многообразны и могут быть обусловлены как неправильным выбором метода пластики грыжевых ворот, так и нарушениями техники выполнения оперативного вмешательства. Все осложнения после выполнения грыжесечений условно разделяют на две большие группы: осложнения ближайшего и отдалённого послеоперационного периода.

Осложнения ближайшего послеоперационного периода

Гематома послеоперационной раны - следствие неадекватного гемостаза. Необходимо отметить, что при пластике передней брюшной стенки с применением эксплантатов требования к качеству выполнения гемостаза значительно возрастают. Это связано с тем, что применение данного вида пластики не позволяет надеяться на сдавление и тампонирование кровоточащих сосудов и может сопровождаться формированием обширных гематом. Основными мероприятиями, направленными на профилактику образования гематом, служат тщательный гемостаз, минимизация травматизации тканей передней брюшной стенки при их подготовке к эксплантации, применение в первые сутки после оперативного вмешательства компрессионных повязок и местной гипотермии.

Особое место в структуре послеоперационных осложнений после выполнения пластики с применением синтетических эксплантатов занимают гнойно-септические осложнения; они определяют особые требования к ведению пациентов. При появлении признаков нагноения послеоперационной раны производят разведение её краёв с применением тактики лечения в соответствии с классическими канонами гнойной хирургии. В случаях применения эксплантатов, изготовленных из монофиламентной нити, их удаляют только при формировании неподдающихся лечению гнойных свищей. При этом далеко не всегда иссекают весь эксплантат, чаще ограничиваются его резекцией.

Большое значение для профилактики развития раневых гнойно-септических осложнений имеет соблюдение принципов асептики. Недопустимо применение эксплантатов, стерилизация которых проводилась не в заводских условиях, и тем более после повторной стерилизации. Кроме того, фиксацию эксплантата и ушивание операционной раны также необходимо проводить инертным шовным материалом, прошедшим качественную заводскую обработку.

Нагноение послеоперационной раны может быть обусловлено и нарушениями техники выполнения хирургического вмешательства: отсутствием герметичности послеоперационной раны и мест установки дренажей, несоблюдением принципов постоянной аспирации раневого отделяемого. В этих случаях необходимо применение глухого шва послеоперационной раны, тщательный контроль за эффективностью функционирования дренажей и их раннее удаление (на 2-е-З-и сутки после выполнения оперативного вмешательства) с последующим выполнением пункций остаточной полости.

При проведении пластики с натяжением тканей и перемещении содержимого грыжевого мешка в брюшную полость, в особенности при уменьшении её объёма, развивается повышение внутрибрюшного давления, которое определяет ряд системных нарушений (табл. 68-3).

Таблица 68-3. Функциональные нарушения при абдоминальном компартмент-синдроме

| Система | Функциональные нарушения |

| Сердечно-сосудистая | Снижение венозного возврата крови, увеличение общего периферического сосудистого сопротивления, снижение сердечного выброса, увеличение ЦВД и давления заклинивания лёгочной артерии |

| Система дыхания | Увеличение пикового инспираторного давления, увеличение сопротивления, гипоксемия, гиперкапния, ацидоз, снижение динамического комплаенса |

| Система мочеотделения | Снижение почечного кровотока, снижение клубочковой фильтрации, снижение реабсорбции глюкозы, олигурия или анурия |

| Система пищеварения | Снижение перфузионного давления органов желудочно-кишечного тракта, снижение мезентериального кровотока, парез кишечника |

| Центральная нервная система | Повышение внутричерепного давления, снижение перфузионного давления головного мозга |

В зависимости от уровня повышения внутрибрюшного давления выделяют четыре степени абдоминального компартмент-синдрома:

- I степень - 10-15 мм рт.ст.;

- II степень - 15-25 мм рт.ст.;

- III степень - 25-35 мм рт.ст.;

- IV степень - более 35 мм рт.ст.

Клинические симптомы проявления абдоминального компартмент-синдрома неспецифичны. Ежедневный осмотр и пальпация живота также не дают точных представлений о величине внутрибрюшного давления. В связи с этим для специфической диагностики абдоминального компартмент-синдрома в раннем послеоперационном периоде необходимо проводить ежедневный мониторинг внутрибрюшного давления, которое может быть измерено как прямым методом посредством дренажей, так и непрямыми методами через полость желудка, в бедренной вене или в мочевом пузыре.

Наиболее простой способ определения давления в брюшной полости - измерение давления внутри мочевого пузыря. Хорошо растяжимая и эластичная стенка мочевого пузыря при объёме содержимого не более 100 мл выполняет функцию пассивной мембраны и с высокой точностью отражает внутрибрюшное давление. Техника измерения внутрибрюшного давления аналогична таковой при определении ЦВД. При измерении давления пациент должен находиться в положении лёжа на спине строго на горизонтальной поверхности. Для определения давления используют мочевой катетер Фолея, через который в мочевой пузырь вводят 50-100 мл стерильного 0,9% раствора натрия хлорида. Величину давления оценивают по уровню жидкости в сообщающемся капилляре при помощи измерительной линейки, принимая за ноль верхний край лонного сочленения. При угрозе развития данного синдрома внутрибрюшное давление необходимо измерять каждые 2-4 ч, не дожидаясь появления его первых клинических признаков.

Избежать развития абдоминального компартмент-синдрома позволяет, главным образом, правильный выбор адекватного способа пластики грыжевых ворот. Определённую роль отводят также профилактике развития пареза кишечника. Единственный эффективный метод лечения уже развившегося абдоминального компартмент-синдрома - хирургическая декомпрессия, достоверно снижающая летальность; её необходимо выполнять по жизненным показаниям даже после пластики передней брюшной стенки. Без проведения хирургической декомпрессии летальность больных с IV степенью абдоминального компартмент-синдрома достигает 100%.

Осложнения отдалённого послеоперационного периода

Рецидив грыжи - одно из поздних осложнений операции грыжесечения. Основные причины возврата заболевания - слабость собственных тканей пациента, технические погрешности выполнения операции, а также чрезмерные физические нагрузки при отсутствии сформированного прочного рубца.

Чрезмерное натяжение сшиваемых тканей - основная причина рецидива грыжи. Неоспоримым считают факт, что частота рецидива значительно ниже при ненатяжной пластике с использованием синтетических эксплантатов. Рецидив грыжи при пластике эксплантатом развивается в результате смещения сетки или выхождения грыжевого образования через не укреплённый сеткой дефект апоневроза. Смещение сетки обычно происходит из-за её частичного или полного отрыва в результате нарушения техники её фиксации или в результате резкого повышения внутрибрюшного давления в ранние сроки после операции, когда ещё не образовался достаточно прочный рубец, удерживающий сетку.

Невралгия после выполнения стандартных видов пластики - достаточно редкое осложнение. Её развитие, как правило, связано с погрешностями хирургической техники выполнения пластики и, в частности, с попаданием в шов нервных стволов или их сдавлением. Для предупреждения возникновения невралгий во время выполнения хирургического вмешательства необходима отчётливая визуализация нервных стволов, а фиксацию эксплантата необходимо выполнять швами, параллельными ходу нервных стволов. Кроме того, прорастание эксплантата соединительной тканью и образование плотной рубцовой ткани с вовлечением в процесс нервных волокон также считают одной из причин возникновения болевого синдрома в позднем послеоперационном периоде.

При возникновении хронической невралгии проводят консервативную терапию, включающую введение нестероидных противовоспалительных препаратов, витаминов группы В и физиотерапевтическое лечение. При неэффективности консервативной терапии выполняют повторное хирургическое вмешательство, направленное на полное или частичное удаление эксплантата или невротомию.

Заключение

В истории развития учения об оперативном лечении наружных брюшных грыж примечателен кардинальный перелом, наступивший на рубеже прошлого и нынешнего столетий. Конструктивная критика отдельных традиционно утвердившихся оперативных приёмов привела к их переоценке и пересмотру основ современной герниологии. Кроме того, оперативная техника обогатилась эндоскопическими технологиями и принципиально новыми методами аллопластики с применением надёжных биологически инертных синтетических материалов. Удалось значительно расширить возможности радикального излечения вентральных, послеоперационных и рецидивных грыж с чрезмерным дефектом мышечных и апоневротических тканей, которые считались не поддающимися лечению. Современные технологии лечения стали доступными широкому кругу хирургов. Такая демократизация оперативного метода здесь особенно важна, поскольку речь идёт о лечении болезни, занимающей видное место в повседневной хирургической практике.

Любое оперативное вмешательство, по какой бы причине оно не проводилось, наносит пациенту рану, которая в дальнейшем требует ухода до момента заживления.

Совсем нередко, к сожалению, в процессе восстановления поврежденных тканей возникают различные осложнения, наиболее частым из которых становится нагноение. Происходит это независимо от того, насколько аккуратно и правильно была проведена операция, даже после идеального выполнения всех действий послеоперационная рана может начать гноиться.

Причины нагноения послеоперационной раны

Чаще всего появление нагноений послеоперационных ран возникает по причине:

- Проникновения в рану инфекции. Вредоносные микроорганизмы могут попасть в послеоперационную рану различными путями, например, в том случае, если операция проводится по причине наличия гнойного процесса внутри организма. К таким случаям можно отнести операции по удалению гнойного аппендицита или гнойных поражений легких, а также воспаленных маточных придатков и некоторых других патологических процессов. При проведении таких операций некоторая часть вредоносных бактерий может попасть и в область разреза тканей, что в дальнейшем вызовет нагноение. Но инфекция может проникнуть и по причине простого несоблюдения правил обработки послеоперационных ран, при использовании нестерильных материалов во время операции и при проведении перевязок.

![]()

Организм отличается повышенной чувствительностью. Конечно, современная медицина располагает разнообразным натуральным шовным и перевязочным материалом, а также высококачественными имплантатами, протезами и прочими элементами, которые не причиняют организму вреда. Но, тем не менее, в некоторых случаях организм пациента отторгает эти инородные предметы, в том числе и шовный материал, что и приводит к появлению нагноения.- Нагноение послеоперационной раны появляется у пациентов с ослабленной иммунной системой, у тех, кто имеет различные серьезные заболевания хронического характера, например, в системе сердца и сосудов, почек, легких. Кроме этого, раны всегда тяжело заживают и нагнаиваются у больных сахарным диабетом.

Обработка шва и перевязка

Обработка швов после операции проводится при каждой смене повязок с помощью антисептических растворов и специальных препаратов.

Перед началом процедуры перевязки следует тщательно вымыть руки с мылом (рекомендуется делать это по локоть), обсушить их бумажным полотенцем и надеть перчатки. После этого нужно удалить наложенную грязную повязку. Если марля кое-где присохла к месту разреза, не следует отрывать ее, необходимо просто смочить повязку перекисью водорода в этих местах и немного подождать.

После удаления повязки перчатки необходимо сменить или тщательно вымыть и обработать раствором дезинфектора. Швы и линию разреза тканей следует пролить перекисью водорода или раствором Хлоргексидина, промокнуть стерильной салфеткой и дать коже подсохнуть. Если нет нагноения, и нигде не сочится кровь, то можно проводить обработку раны и поверхности кожи вокруг нее, а также наложенных швов обычной зеленкой, нанося ее тонким слоем один раз в сутки при смене повязки.

Если послеоперационная травма еще не затянулась, необходимо после обработки антисептиками нанести зеленку только на область кожи вокруг линии разреза, а на саму рану следует накладывать мазь, предотвращающую нагноение или устраняющую его при уже начавшемся воспалении.

Коросты и образование налета указывают на то, что в месте повреждения уже начался процесс образования новых тканей и эпителия. Попытка удаления коросты и такого налета привет к формированию серьезных рубцов в дальнейшем.

Удаление наложенных швов проводится, как правило, в период с 7-о по 14-й день после проведения операции, что зависит от масштабности разреза и его сложности. Процедура проводится без какого-либо обезболивания, поскольку причиняет боль пациентам лишь в редких случаях. Перед проведением снятия швов и после этой процедуры кожу и место разреза обрабатывают антисептиками.

Лечение воспаления

При появлении признаков нагноения послеоперационной раны необходимо как можно как скорее приступить к ее лечению. Лечение такой раны проводится по той же схеме, что и любой другой гнойной раны и заключается в частой смене повязок с проведением правильной обработки антисептиками, дезинфекторами и препаратами против воспаления.

Действие современных мазей является продолжительным, а оказываемые эффекты – выраженными, что позволяет значительно быстрее заживлять послеоперационные раненения и устранять воспалительные процессы, практически не создавая при этом побочных эффектов. Такие показатели многих препаратов позволяют использовать их для лечения ран и в течение длительного времени, если это необходимо.

Нанесение мазей имеет немало плюсов. В частности, мазь имеет достаточно густую, но мягкую структуру, что позволяет наносить ее на любой участок тела, не опасаясь ее стекания (в отличие от жидких препаратов). Особая формула таких средств позволяет им быстро проникать вглубь поврежденных тканей, создавая при этом на поверхности раны защитную пленку.

Применение мазей является более безопасным по сравнению с введением инъекций или приемом антибиотиков внутрь, поскольку мази оказывают лишь местное действие, не создавая при этом системного эффекта.

Мазь для устранения нагноений послеоперационных ран и лечения других гнойных ран должна решать определенные задачи:

- Бороться с инфекцией внутри полученной раны.

- Способствовать удалению омертвевших тканей и очищению гнойных образований.

- Устранять воспалительный процесс, останавливая его развитие.

- Не создавать препятствий для выхода гноя.

- Защищать рану от проникновения в нее вредоносных микроорганизмов.

Первый этап заживления ран после операции начинается обычно на третьи сутки. В этот период можно использовать мази, имеющие водную основу, способствующие более быстрому заживлению повреждения, устранению воспаления, предотвращающие проникновение инфекции или подавляющие ее развитие. К таким препаратам можно отнести мази: Левомеколь, Сульфамеколь, Ихтиоловую, Диоксин, Цинковую.

На очищенную поверхность послеоперационных повреждений для более быстрого восстановления травмированных тканей следует наносить мази, активирующие процессы регенерации, а также устраняющие бактериальную инфекций.

Можно использовать и мази универсального назначения, имеющие комбинированный состав. Такие средства проявляют высокую эффективность в устранении воспалительного процесса и ускорении заживления ран. К препаратам этой группы можно отнести мазь Вишневского, Оксициклозоль, Солкосерил, Левометоксин.

Народные средства обработки

Обработка швов после операций средствами народной медицины позволяет значительно ускорить процесс восстановления травмированных тканей и избежать многих осложнений. Народная медицина располагает множеством разнообразных рецептов.

Наиболее эффективные народные средства для лечения ран после операций:

- Вас заинтересует.

![]()

Методы лечения нагноившейся раны в домашних условиях Особый целебный крем. Для его приготовления необходимо смешать по 1 – 2 капле натуральных масел апельсина и розмарина с 3-я ложками аптечного крема на основе экстракта календулы. Крем рекомендуется наносить на послеоперационные раны уже после их затягивания. - Натуральное масло чайного дерева. Этим уникальным целебным средством рекомендуется производить обработку ран сразу после проведения операций в течение первой недели.

- Целебная мазь на основе натурального гусиного жира и плодов японской софоры. Это средство способно значительно ускорить процесс заживления ран. Чтобы его приготовить, следует смешать основные компоненты (жир и ягоды) в соотношении 1:1, например, по 2 стакана. Если заменить гусиный жир на натуральный барсучий, то эффективность мази значительно повысится. Смесь компонентов следует сложить в кастрюльку и прогревать на водяной бане не менее 2-х часов, после чего повторять нагревание состава в течение последующих трех суток по 1 разу в день. На 4-е сутки состав необходимо быстро довести до кипения и, не дав прокипеть, снять с огня. Массу следует процедить, охладить и переложить в стеклянную емкость с плотной крышкой. При обработке ран небольшое количество этой мази нужно наносить на повязку, прикладываемую к поврежденным тканям и швам.

- Специальная настойка из живокоста. В народной медицине такое средство считается очень эффективным при проведении обработки швов. Для приготовления следует прокрутить корни растения через мясорубку, взять 2 ложки полученной массы и залить их стаканом спирта (250 мл) и таким же количеством чистой воды. Настаивать смесь следует около 2 – 3 дней, после чего процедить и использовать его для обработки швов при смене повязок.

Осложнения и последствия

Основным осложнением после операций является нагноение ран, с которым необходимо бороться всеми средствами.

Нередко после снятия швов и выписки пациента домой воспалительный процесс начинается снова и возникает повторное нагноение. Происходит такое при вторичном инфицировании затянувшейся раны, например, в тех случаях, когда человек начинает обдирать образовавшиеся по линии разреза корочки, травмируя тем самым новые ткани. При таких действиях в мелкие ранки могут попасть вредоносные микроорганизмы и вызвать новый воспалительный процесс.

После выписки домой следует особое внимание уделить состоянию швов и образовавшегося рубца. Если вокруг него появляется выраженное покраснение кожи, припухлость, отечность тканей, новые гнойные образования, следует сразу обращаться к врачу.

Виктор Системов - эксперт сайта 1Travmpunkt

Читайте также: