Головные боли при артрозе внчс

Артроз височно-нижнечелюстного сустава — рецидивирующее заболевание, протекающее на фоне деструктивно-дегенеративных изменений в хрящевых и костных тканях. Причинами его развития становятся травмы, стоматологические проблемы, артриты. Ведущими симптомами патологии являются хруст, ноющие, тупые боли, тугоподвижность. Человек испытывает трудности при пережевывании пищи, разговоре, в некоторых случаях ухудшается слух.

Для диагностирования артроза ВНЧС применяются инструментальные методики — артрография, рентгенологическое исследование, электромиография. Наиболее информативна ортопантомография, позволяющая получать развёрнутое изображение всех зубов с челюстями. Терапия артроза ВНЧС проводится с помощью препаратов и различных ортопедических манипуляций: пришлифовывания одного или нескольких зубов, протезирования. Для повышения эффективности лечения используются физиопроцедуры, гимнастика, массаж.

Причины

Важно знать! Врачи в шоке: "Эффективное и доступное средство от АРТРОЗА существует. " Читать далее.

Артроз ВНЧС — мультфакторное заболевание, возникающее при сочетании причин местного характера, наследственной предрасположенности, системных патологий. Разрушение хрящевых тканей может стать последствием артрита, неправильного прикуса, скрежета зубами во время сна или их патологической стираемости. В группу риска входят люди, у которых отсутствуют несколько зубов, особенно в нижней челюсти. Вероятность развития артроза повышается при неадекватно проведенном протезировании, предшествующем травмировании височно-челюстного сочленения. После хирургического вмешательства на суставных структурах остаются рубцы, понижающие их функциональную активность, поэтому через несколько лет у пациентов может диагностироваться постоперационный артроз. Риск деструктивных изменений тканей повышается при наличии таких патологий:

- нарушения работы желез внутренней секреции;

- сосудистых заболеваний, протекающих на фоне недостаточного кровоснабжения сустава питательными веществами;

- подагрического, ревматоидного, ювенильного, псориатического артрита;

- нарушения обмена веществ.

Артроз ВНЧС наиболее часто выявляется у женщин старше 50 лет. Врачи связывают это с изменившимся гормональным фоном пациенток. В организме резко снижается выработка эстрогенов — гормонов, стимулирующих деление костных и хрящевых клеток.

При сочетании различных негативных факторов ткани суставных структур подвергаются изменениям. Из-за травм и воспалительного процесса, протекающего в мягких тканях, сочленение начинает испытывать повышенные нагрузки. Происходит разбалансировка в работе нижнечелюстных суставов, жевательные мышцы функционируют неполноценно. В результате нарушается кровоснабжение тканей, возникает дефицит питательных и биоактивных соединений. Хрящи истираются, изнашиваются, утрачивают амортизирующие свойства. Чтобы стабилизировать сустав, организм запускает процесс формирования остеофитов из костных тканей. Головка нижней челюсти приобретает патологическую форму булавы, гриба или крючка.

Стадии суставной патологии

Артрозы ВНЧС могут быть первичными или вторичными. Первичную патологию не провоцируют какие-либо заболевания. Она развивается из-за естественного старения организма в результате замедления процессов восстановления и недостаточной выработки коллагена. В таких случаях у пациентов диагностируется дегенеративное поражение нескольких сочленений. Вторичному артрозу нижнечелюстного сустава всегда предшествуют травмы и болезни. При выборе метода лечения врачи учитывают стадию патологии:

- начальная. Сустав утрачивает стабильность из-за сужения суставной щели и разрушения части хрящевых тканей;

- прогрессирующая. Возникает тугоподвижность, выраженность болезненных ощущений повышается, симптоматика обостряется при переохлаждении или долгого пережевывания пищи. Постепенно окостеневает мыщелковый отросток нижней челюсти;

- поздняя. Дегенеративным изменениям подверглись все хрящевые ткани, функции ВНЧС ограничены. Мыщелковый отросток уменьшился в размерах, увеличилось количество костных наростов;

- рентгенологическая. На рентгеновских изображениях визуализируется полное или частичное сращение краев суставной щели. Возник анкилоз, или неподвижность сочленения.

Проведение рентгенографии позволяет определить вид артроза. При склерозирующей патологии суставная щель сужается, повышается плотность костных структур. Для деформирующего артроза характерно изменение формы сустава, уплощение суставной ямки и образование остеофитов.

Симптомы

Артроз ВНЧС очень хорошо поддается лечению на его начальной стадии развития. Но в этот период он клинически почти не проявляется, поэтому к врачу пациенты обращаются достаточно редко. Первым симптомом артроза нижнечелюстного сустава становится слабая боль. Обычно она возникает в утренние часы или после интенсивных нагрузок — пережевывания твердой пищи, долгого разговора. Постепенно интенсивность болевого синдрома нарастает. Он может беспокоить человека в любое время суток, сопровождается характерным хрустом и пощелкиванием (крепитацией). Боль возникает не только в пораженном суставе, но и расположенных поблизости мышцах, часто иррадиирует в шею, виски, щеки, переносицу, глаза, уши. Артроз проявляется такими симптомами:

- у человека во время разговора смещается челюсть, что отражается на его дикции;

- утром сустав тугоподвижный и слегка отекший;

- жевательные мышцы становятся более плотными, огрубевают;

- иногда возникает болезненный мышечный спазм;

- ухудшается качество слуха;

- лицо становится ассиметричным;

- часто возникают головные боли, мигрени;

- кожа над пораженным артрозом суставом частично утрачивает чувствительность, возникает ощущение покалывания или онемения.

Иногда заболеванию сопутствует синовит — воспалительный процесс в синовиальной оболочке и связочно-сухожильном аппарате. Такая комбинация ускоряет прогрессирование артроза, усиливает интенсивность его симптомов. Характерным признаком хронического синовита является повышение выраженности болей при перемене погоды, переохлаждении, стрессе.

Диагностика

Даже "запущенный" АРТРОЗ можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим.

Трудности с диагностикой возникают из-за сложного строения сустава и полиэтиологичности патологии. Недостаточно установить артроз — необходимо выявить причину его развития у конкретного пациента. На первичном приеме стоматолог-ортопед осматривает больного, изучает анамнез, выслушивает жалобы. На артроз ВНЧС указывает асимметрия лица, западение губ, повышенный тонус и уплотнение жевательных мышц, тугоподвижность сустава. Для определения изменения прикуса используются специальные стоматологические накладки. Также проводится ряд инструментальных исследований:

- рентгенография для определения состояния суставной щели, количества образовавшихся остеофитов, обнаружения обызвествленных участков;

- электромиография для оценки функциональной активности мышечных тканей;

- артрофонография для выявления в суставе шума, хруста и щелчка, дифференциальной диагностики функциональных и морфологических нарушений;

- компьютерная томография для установления воспаления в мягких тканях и оценки состояния связочно-сухожильного аппарата.

Лабораторные анализы крови и мочи необходимы для обнаружения заболеваний, ставших причиной артроза. Исследование синовиальной жидкости позволяет исключить или подтвердить наличие в полости сустава инфекционных агентов.

Основные методы терапии

В лечении артроза височно-нижнечелюстного сустава практикуется комплексный подход с обязательным учетом выраженности симптоматики. Пациенту рекомендовано снизить нагрузку на больное сочленение. Для этого необходимо меньше говорить, исключить из рациона питания твердую пищу, требующую долго пережевывания. Следует отдавать предпочтение супам-пюре, кашам, изделиям из рубленого мяса или рыбы. Врачи рекомендуют пить много жидкости для ускорения обмена веществ и регенерации мышц, связок, сухожилий мягких тканей.

Препаратов для восстановления разрушенных хрящевых тканей пока не синтезировано. Прием препаратов показан для устранения болей и предупреждения дальнейшего распространения рецидивирующей патологии. Улучшить самочувствие пациента помогает использование нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) в таблетках, капсулах, драже. Наибольшей терапевтической эффективностью отличаются Диклофенак, Мелоксикам, Кеторолак, Нимесулид, Ибупрофен. Они не только устраняют боль, но и купируют воспаление, оказывают антиэкссудативное и жаропонижающее действие. НПВС не назначаются пациентам с язвами и гиперацидными гастритами, так как их прием усиливает выработку едкого желудочного сока. Для профилактики повреждения слизистой ЖКТ одновременно назначаются ингибиторы протонной помпы с омепразолом, пантопразолом, эзомепразолом.

Устранить сильные боли, особенно сопровождающиеся воспалительным процессом, помогут глюкокортикостероиды:

- Триамцинолон;

- Кеналог;

- Гидрокортизон;

- Преднизолон;

- Дипроспан;

- Дексаметазон.

Они могут быть применены тремя способами — пероральным приемом, введением инъекционных растворов непосредственно в суставную полость или в процессе физиопроцедуры ионофореза. Принцип действия последнего заключается в миграции заряженных ионов под влиянием постоянного тока малой величины. Гормональные препараты не используются для лечения артроза ВНЧС длительное время, так как они снижают плотность костных тканей.

Остановить распространение патологических изменений тканей позволяет прием хондропротекторов:

- Структума;

- Терафлекса;

- Артро-Актива;

- Доны;

- комплексов хондроитина и глюкозамина.

В терапевтическую схему могут быть включены миорелаксанты (препараты, устраняющие повышенный мышечный тонус): Мидокалм, Баклосан, Сирдалуд, особенно при ограничении открытия рта. Локализация патологии часто становится причиной депрессивного состояния или психоэмоциональной нестабильности пациентов, особенно женского пола. Поэтому лечебная схема дополняется трициклическими антидепрессантами, транквилизаторами, седативными средствами. Опиоидные анальгетики (Морфин, Трамал, Трамадол) назначаются редко, только при жалобах пациента на сильнейшую боль. Так как для них характерно быстрое формирование зависимости, то курс лечение длится не более 5-7 дней.

В лечении артроза ВНЧС обязательно применяются физиопроцедуры. Они способствуют улучшению кровоснабжения пораженного сустава питательными веществами и кислородом, ускорению процессов метаболизма и регенерации тканей. Чаще всего пациентам рекомендованы 5-10 сеансов электрофореза, УВЧ-терапии, лазеротерапии, магнитотерапии, фонофореза. Стоматолог выписывает направление для посещения врача ЛФК, под контролем которого пациент выполняет мандибулярные упражнения. Они предназначены для устранения тугоподвижности нижней челюсти и ослабления болей. Нередко такая лечебная гимнастика становится самым эффективным способом лечения. Какие методы еще используются в терапии:

- ортопедическое лечение для распределения нагрузки на все суставы и их структуры. Практикуется ношение капп, брекетов, протезов, пращевидной повязки, пришлифовывание зубов;

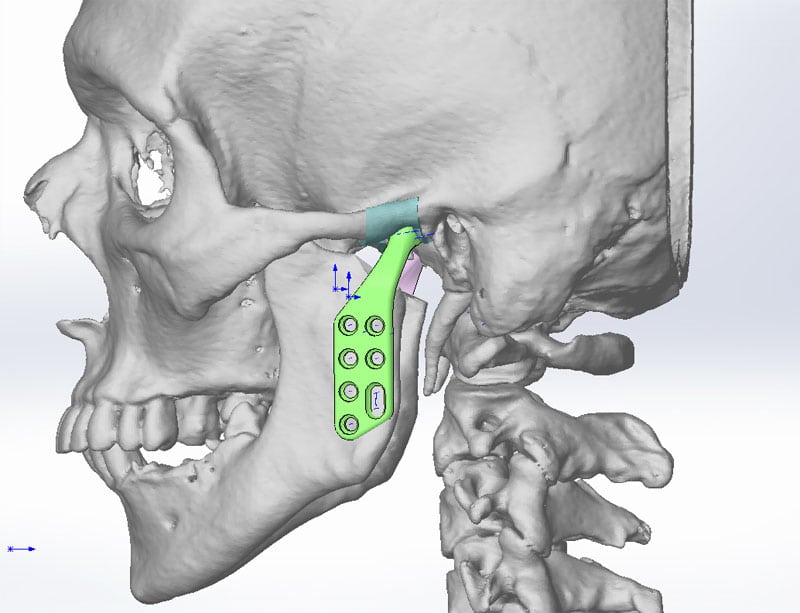

- хирургическое вмешательство. При проведении операции может быть удален сустав, устранена или пересажена головка нижней челюсти, установлен имплантат.

Терапия народными средствами станет причиной обращения за медицинской помощью на той стадии болезни, когда решить проблему способна только хирургическая операция. Компрессы, настои, мед и прополис не в силах предотвратить разрушение гиалиновых хрящей. Чем раньше начато лечение, тем больше шансов у человека на полное выздоровление.

Особенности клинических проявлений

Для внесуставных симптомов характерны боль в ухе на стороне поражения, жевательных мышцах, зубах, челюстях, виске, скуловой дуге, подчелюстной области, темени, затылке. Такая обширная зона распространения боли от пораженного сустава объясняется богатыми вегетативно-анимальными связями ВНЧС и органов лица, головы и шеи.

Те или иные симптомы могут преобладать: при артритах — боль, при артрозе — суставной шум, при фиброзном анкилозе — тугоподвижность сустава, при мышечно-суставной дисфункции — боль в челюстях и жевательных мышцах, при этом изменения костных структур сустава на рентгенограммах отсутствуют.

Следующие признаки характеризуют нормально функционирующий ВНЧС: отсутствие чувствительности при его пальпации снаружи и со стороны передней стенки наружного слухового прохода, а также при пальпации жевательных мышц, мышц лица, шеи, затылка; отсутствие щелчков и хруста при выслушивании сустава.

Если во время смыкания зубных рядов в одной или нескольких окклюзиях отдельные зубы или участки их окклюзионной поверхности вступают в контакт раньше, чем другие (преждевременные или блокирующие контакты, суперконтакты), то это создает препятствие для смыкания других зубов, ведет к изменению функции жевательных мышц. Перестройка функции жевательных мышц обусловливает смещение нижней челюсти во вторичную вынужденную окклюзию и нарушение топографии элементов ВНЧС, что является причиной микротравмы суставных тканей.

Локализация деструктивных изменений в суставе зависит от особенностей функциональной окклюзии и от направления смещения суставных головок (Reinhardt W., 1984). Например, при потере левых жевательных зубов нижняя челюсть смещается вправо во вторичную окклюзию, при этом левая суставная головка (нерабочая сторона) смещается вперед, вниз и внутрь, происходит микротравма переднего отдела сустава, сдавливается диск, растягиваются капсула и связки сустава, уплощается суставной бугорок. Правая суставная головка (рабочая сторона) смещается вверх, назад и наружу, происходит микротравма заднего, верхнего и наружного отделов сустава, сдавливается задисковая зона, уплощается суставная головка.

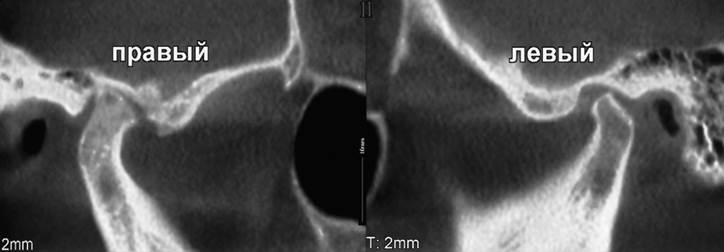

Рентгенологическим признаком микротравмы сустава является сужение суставной щели при смыкании челюсти в центральной окклюзии и чрезмерная экскурсия суставных головок при открывании рта (Рабухина Н.А., 1966).

Направление смещения суставных головок в суставных ямках зависит от того, какое имеется нарушение в зубочелюстной системе, а также от вида прикуса, индивидуальных особенностей строения и функции ВНЧС. Например, при снижении межальвеолярной высоты, вследствие потери боковых зубов, суставные головки смещаются дистально, если имеется дистальный прикус, и вперед, если прикус медиальный. В соответствии с этим происходит сужение либо заднесуставной, либо переднесуставной щели. При полной потере зубов, как правило, наблюдается сужение суставной щели во всех отделах.

Асимметрия размеров суставной щели справа и слева при смыкании челюстей в центральной окклюзии и асимметрия амплитуд смещения суставных головок при открывании рта определяются при односторонних нарушениях функциональной окклюзии.

Аномалии зубных рядов и прикуса сопровождаются асимметрией окклюзионных контактов в центральной, передних и боковых окклюзиях, при этом формируется вынужденный тип жевания (справа, слева, на передних зубах), происходит смещение нижней челюсти во вторичную вынужденную окклюзию.

Неправильный выбор конструкции протеза (без учета состояния пародонта), невыверенные окклюзионные контакты, боль и неудобства при пользовании протезами рефлекторно изменяют функцию мышц, перестраивают тип жевания, приводят к микротравмам суставных тканей, нарушению их гемодинамики и трофики (Хватова В.А., 1982; 1985).

При болезнях ВНЧС боль односторонняя, связана с движениями нижней челюсти, усиливается при пальпации ВНЧС, сопровождается различными шумовыми явлениями при движении нижней челюсти (щелчки, хруст, крепитация). Движения в суставе ограничены или чрезмерны (менее 20 или более 50 мм), имеется зигзагообразное смещение нижней челюсти при открывании рта. Болезненна пальпация жевательных мышц и ушно-височной артерии.

Острый артрит ВНЧС характеризуется сильной односторонней болью в суставе, обширной зоной иррадиации. Открывание рта ограничено (до 15—10 мм между центральными резцами), а нижняя челюсть смещается в сторону больного сустава. Могут возникать припухлость впереди от козелка уха, отечность, резкая болезненность при пальпации, гиперемия кожи околоушной области.

При артрозе ВНЧС суставной шум и его тугоподвижность предшествуют боли. Боль возникает после охлаждения, длительного разговора, жевания твердой пищи. Может быть обнаружен односторонний тип жевания, при открывании рта происходит боковое смещение нижней челюсти в ту же сторону. Температура кожи лица и порог болевой чувствительности понижены. Нередко наблюдаются боль в глазу на стороне больного сустава, шум в ухе, понижение слуха, глоссалгия.

Боль в суставе при фиброзном анкилозе возникает на фоне стойкого частичного или полного ограничения открывания рта (до 5—7 мм) и боковых движений нижней челюсти.

Наиболее частой причиной развития артроза ВНЧС и мышечно-суставного болевого синдрома являются микротравмы суставных тканей вследствие нарушений в зубочелюстной системе.

Диагностика

К основным диагностическим методам исследования при болезнях ВНЧС, обусловленных нарушениями в зубочелюстной системе, относятся:

1) изучение жалоб больного, анамнеза, движений нижней челюсти, пальпация сустава, жевательных мышц, аускультация сустава, измерение окклюзионной высоты нижнего отдела лица, применение функционально-диагностических проб;

2) анализ окклюзионных контактов зубных рядов в центральной, передних и боковой окклюзиях;

3) анализ топографии элементов сустава справа и слева в центральной окклюзии и при открытом рте, морфологии костных суставных поверхностей по данным сагиттальных томограмм сустава;

4) определение соотношения средних амплитуд ЭМГ-активности жевательной и подъязычных мышц одноименной стороны (в норме 4:1, при артрозах — 2:1);

5) визуальная оценка реограмм ВНЧС справа и слева. В норме реограммы имеют заостренную вершину, инцизура расположена в средней части катакроты, асимметрия кривых справа и слева небольшая. При артрозах вершина реограмм уплощена, инцизура смещена в верхнюю часть катакроты.

Значительные сложности в диагностике возникают у лиц, у которых отсутствуют рентгенологические изменения костных замыкательных пластинок суставных поверхностей. В этих случаях наряду с реографией ВНЧС для ранней диагностики может быть использован метод радионуклидной визуализации скелета (Пузин М.Н., Шаров М.Н.).

Одной из причин нарушений функции ВНЧС, по мнению некоторых авторов (Оборин Л.Ф.) является патология внутренней сонной артерии.

По данным топографо-анатомических, гистоморфологических, артрографических, клинико-ангиографических исследований ВНЧС основным патогенетическим фактором развития нейрогенно-соматических нарушений при указанном синдроме следует считать нарушение проходимости внутренней сонной артерии (ВСА) перед входом в костный (сонный) канал пирамиды височной кости, находящийся в непосредственной близости от ВНЧС.

Нарушение проходимости ВС А в этом участке происходит в основном в результате периодической или постоянной дислокации внутрисуставного диска во время сжатия челюстей с одновременным растяжением капсулы сустава и раздражения перивазального нервно-рецепторного аппарата ВСА по типу дисконейровазального конфликта.

При этом вначале возникает локальный спазм сосуда, а в дальнейшем происходит его постепенная перекалибровка вплоть до полной окклюзии (до входа в сонный канал черепа). Внутриканальный участок артерии прикреплен к стенкам сонного канала стропилами и обычно остается неизмененным.

Диагностика раздражения перивазального нервно-рецепторного аппарата ВСА (синдром дисфункции каротидного синуса), осложняющего синдром дисфункции ВНЧС, может проводиться с помощью проб, усиливающих раздражение (жевательная проба слева и справа, постукивание подбородка в направлении ВНЧС) или, наоборот, уменьшающих его (внутрисуставная новокаиновая блокада) с соответствующей регистрацией некоторых показателей функции каротидного синуса (АД, ЭКГ, РЭГ, ЭЭГ и др.).

Однако механизм диско-нейровазального конфликта в этой области наиболее наглядно и демонстративно выявляется с помощью комплексного рентгеноконтрастного исследования ВНЧС и ВСА.

Прижизненная диагностика нарушения проходимости ВС А у входа в череп почти невозможна даже с помощью каротидной ангиографии ввиду быстрого нисходящего тромбирования и закупорки всего внечерепного отдела. На ангиограммах определяется обрыв контраста на уровне бифуркации общей сонной артерии или каротидного синуса.

Зато на таких каротидных ангиограммах в боковой проекции хорошо видны характерные изменения внутренней верхнечелюстной артерии (a. maxillaris interna). Речь идет о хорошем развитии, иногда даже гипертрофии тех ее ветвей, которые могут участвовать в коллатеральном кровоснабжении головного мозга (глазничный анастомоз и др.), в то время как отходящие в противоположном от головного мозга направлении например, луночковые ветви внутренней челюстной артерии контрастируются слабо или даже совсем не выявляются.

В результате возможны частичная или полная облитерация сосудистых каналов челюстей и появление или усиление дегенеративно-дистрофических процессов зубо-челюстной системы и постарение всего лица. Можно сказать, что патология прикуса и ВНЧС и связанное с ней нарушение проходимости ВСА ведут к порочному кругу их взаимного отягощения.

Установленная закономерность взаимосвязи патологии прикуса, ВНЧС и сонных артерий получила подтверждение и дальнейшее развитие в самостоятельных клинико-реоэнцефалографических и других исследованиях. Тем не менее, вопросы взаимосвязи патологии прикуса, ВНЧС и сонных артерий нуждаются в дальнейшем комплексном и углубленном изучении с привлечением различных смежных специалистов, т.к. затрагивают широкий кругнейрогенно-соматических нарушений, включая основу жизни современного человека — жизнедеятельность его мозга, его психику, его сознание, интеллект.

Огромная пластичность сонных артерий позволяет организму нередко до поры до времени компенсировать даже закупорку ВСА. Однако при увеличенных физических и эмоциональных нагрузках, при истощении с возрастом компенсационных механизмов происходит их срыв и тогда наступают катастрофические последствия.

Лечение

В острых и свежих случаях синдрома дисфункции ВНЧС, развивающихся, например, по типу тригеминальной невралгии, быстрый, но кратковременный эффект лечения достигается путем вправления сместившегося внутрисуставного диска по методике, напоминающей вправление вывиха ВНЧС по Гиппократу или с помощью внутрисуставной новокаиновой блокады.

Более стойкая и длительная ликвидация симптомов заболевания достигается поэтапным вытяжением сустава с помощью межчелюстной окклюзивной шины или накусочной пластинки, нормализующих положение внутрисуставного диска.

Последующим протезированием успех лечения закрепляется.

В запущенных случаях заболевания синдром дисфункции ВНЧС надежно излечивается хирургическими методами (дискэктомия, высокая кондилэктомия и др.).

В клинике в случае полной окклюзии и закупорки ВСА большинство авторов предпочитает улучшать только коллатеральное кровообращение головного мозга с помощью операции ЭИКМА (экстра- и интракраниального микроанастомоза) или назначением вазоактивных медикаментов, что, конечно, не всегда эффективно.

Поэтому методы профилактики синдрома дисфункции ВНЧС и осложняющей его каротидной недостаточности должны быть поставлены на первое место и направлены на исключение прежде всего родовой и всякого рода случайных травм и особенно хронических функциональных перегрузок ВНЧС, возникающих рано или поздно при кариозном поражении зубов, парадонтозе, патологической стираемости зубов, аномалиях прикуса и других массовых врожденных и приобретенных заболеваниях зубов и челюстей. Для предупреждения функционального травмирования ВНЧС большое значение имеет также своевременное рациональное протезирование дефектов зубного ряда.

Артроз ВНЧС – это хроническая дегенеративная патология, которая затрагивает суставной хрящ челюстного аппарата. Под воздействие патологического процесса попадают мышцы, связки, кости, расположенные возле верхнечелюстного сочленения. Недуг может привести к инвалидности, ведь при артрозе ВНЧС функциональность сустава резко снижается.

Причины артроза ВНЧС

Артроз челюстно-лицевого сустава имеет хроническое течение. Его появление провоцируют продолжительные дистрофические явления в костных тканях. Болезнь развивается под воздействием локальных и общих причин. К локальным этиологическим факторам артроза челюстно-лицевого сустава относят:

Появлению артроза нижней челюсти способствуют такие общие этиологические факторы:

- генетическая предрасположенность;

- проблемные сосуды;

- инфекционное заражение (грипп);

- системные патологии воспалительного характера (ревматизм);

- плохое функционирование желез внутренней секреции;

- заболевания костной и хрящевой ткани;

- гормональные изменения у женщин за 40.

Классификация артрозов ВНЧС

- Первичный. Возникает из-за возрастных перестроек в организме, потому диагностируется у пожилых людей. Является полиартикулярной патологией.

- Вторичный. Его появлению предшествуют длительные воспаления, частые травмы, нарушения обмена веществ, проблемы с сосудами.

Исходя из рентгенологической картины, артроз ВНЧС встречается:

- Склерозирующий. Для него характерен склероз костных поверхностей, уменьшение просвета суставных щелей.

- Деформирующий. При нем наблюдается уплощение ямки, головки и бугорка сустава, на котором происходит образование экзофитов. Исход патологических изменений – радикальное изменение структуры суставной головки нижней челюсти.

Симптомы патологии

Заболевание прогрессирует медленно, поэтому на первых порах пациент не чувствует дискомфорта. Симптом, с которого начинается недуг, — это хруст в нижнечелюстном суставе. По утрам больной ощущает скованность в нижней челюсти. На протяжении дня этот признак постепенно исчезает. С течение времени к скованности сустава присоединяются болевые ощущения. Вначале симптомы беспокоят при разговоре и при принятии пищи, дальше – в состоянии покоя. Боль становится интенсивнее при смене погодных условий и в вечерние часы.

- несимметричностью половин лица;

- патологическим смещением челюсти во время открывания рта;

- онемением на пораженной стороне;

- болью в области языка, уха, глаза;

- снижением слуха.

Осмотр височно-нижнечелюстного сочленения способен определить:

- крепитацию и хруст при его прощупывании и прослушивании;

- сдвиг челюсти в сторону для полноценного открытия рта;

- отсутствие боли при пальпации;

- затрудненное открывание рта (не более 05, см).

Диагностика болезни

Диагноз ставится на основании данных, полученных в ходе объективного осмотра, пальпации, аускультации и рентгенографии. Последняя является основным методом при диагностировании артроза ВНЧС. Благодаря ей заметны первые патологические изменения в суставе. Более точную информацию о его состоянии даст томография.

Из дополнительных исследований при болезнях ВНЧС рекомендованы:

- электромиография;

- артрофонография;

- артрография;

- ортопантомограмма.

Какой врач лечит недуг? Им занимается челюстно-лицевой хирург. Дополнительные консультации проводятся с ревматологом, ортодонтом.

Методы лечения

Физиопроцедуры, уместные при артрозе ВНЧС:

- ультразвуковой фонофорез;

- массаж;

- электрофорез;

- гальванотерапия.

- резекция либо пересадка головки сустава;

- менискэктомия (удаление внутрисуставного диска);

- протезирование при полном разрушении сустава.

Профилактика

Избежать артроза височно-нижнечелюстного сустава можно, если придерживаться нехитрых правил:

- улучшать питание;

- закалять организм и заниматься спортом;

- свести к минимуму вредные привычки;

- следить за гигиеной полости рта;

- своевременно санировать полость рта, проводить протезирование;

- вовремя лечить артрит и другие воспалительные заболевания;

- в регулярном порядке посещать врача-стоматолога.

Артроз ВНЧС – болезнь, которая встречается повсеместно. Она хорошо поддается лечению на ранних этапах развития. Запустить недуг, значит обречь себя на длительную и не всегда успешную терапию. Следите за своим здоровьем!

Читайте также: