Боли в лопаточно-подъязычной мышце

Невралгия подчелюстного и подъязычного узлов — это болевой синдром, который сопровождается приступами острой жгучей боли в области языка, слизистых оболочек ротовой полости, подъязычной и подчелюстной зоны. Патология относится к органическим заболеваниям вегетативных узлов лица. Диагностика проводится врачом неврологом с помощью топических методов и путем диагностических блокад.

- Причины возникновения невралгии подчелюстного и подъязычного узлов

- Симптомы невралгии подчелюстного и подъязычного узлов

- Диагностика невралгии подчелюстного и подъязычного узлов

- Лечение невралгии подчелюстного и подъязычного узлов

Болезнь может иметь односторонний или двухсторонний характер. Нередко патология имеет хроническую форму, которая сопровождается пароксизмальными болевыми приступами длительностью до 1 часа, нарушением слюноотделения, отеками мягких тканей и рефлекторными болями в близлежащих узлах на лице, шее, затылочной и височной области, в верхней части грудной клетки и руке со стороны очага патологии. В 96% случаев невралгия подъязычных и подчелюстных ганглиев наблюдается с одной стороны и лишь в 4% — двухсторонняя.

Лечение пораженных подъязычных и подчелюстных узлов включает в себя целый комплекс мероприятий от санации и устранения очагов инфекции с помощью медикаментозной терапии, лечебных блокад, физиотерапевтических методов до хирургических вмешательств при необходимости. Терапия должна соответствовать степени распространения заболевания, характеру и частоте приступов боли, состоянию окружающих тканей, языка, подъязычной и подчелюстной зоны. Средства и методы, которые будут применяться для терапии, определяет невролог при консультации других узких специалистов.

Причины возникновения невралгии подчелюстного и подъязычного узлов

Спровоцировать развитие невралгии подчелюстного и подъязычного узлов могут факторы:

- физического воздействия — длительное или регулярное переохлаждение ганглиев;

- хронические воспалительные процессы в ротовой полости — стоматит, множественный кариес, гингивит, пародонтит;

- инфекционные патологии — вирусные заболевания, сепсис, сифилис, туберкулез;

- хронические заболевания пищеварительной системы и органов малого таза;

- негативные последствия хирургических вмешательств — удаление или протезирование зубов;

- очаги инфекции в близких органах — ангина, отит, синусит.

Нередко невралгия может появиться по причине интоксикации организма ядами, солями тяжелых металлов, некачественным алкоголем. Также может развиваться на фоне аллергических и эндокринных заболеваний, быть одним из проявлений гиповитаминоза.

Симптомы невралгии подчелюстного и подъязычного узлов

Первыми проявлениями болезни будут приступообразные боли (пароксизмы) на стороне воспаленных ганглиев. Время длительности болевого приступа варьируется от нескольких минут до часа. Болевой синдром отличается интенсивностью и пульсацией в области локализации пораженных ганглиев. Отличительной чертой большинства вегетативных ганглионитов лица и головы является тенденция к расширению боли. Чем сильнее и запущеннее воспалительный процесс, тем более обширные зоны поражаются болью во время пароксизма.

Начинаются приступы со стороны воспаленного узла в области корня языка и миндалин, в дальнейшем боль распространяется и занимает все более обширные зоны — на всю половину головы, шеи, в область ключицы, плеча и руку. Возникновение боли может быть спровоцировано напряжением лицевых мышц и термическим воздействием, то есть, во время разговора или приема горячей, острой пищи.

Невралгия подчелюстного и подъязычного узлов делится на две стадии:

- Начальная ганглионевралгическая фаза невралгии подъязычного и подчелюстного ганглиев: характеризуется вышеописанными пароксизмальными болями, может сопровождаться отеком, повышенной чувствительностью языка и слизистых оболочек ротовой полости. Боль может мигрировать в различные участки головы и верхней части туловища.

- Ганглионевритическая фаза невралгии нервных узлов — это уже переход в хроническую форму. На данном этапе развития болезни тупая боль в пораженной стороне присутствует постоянно, появляются нарушения слюноотделения, трофические язвы, возможно снижение чувствительности и признаки вегетативного неврологического синдрома Бернара-Горнера.

В некоторых случаях у пациентов во время сильного болевого приступа наблюдаются такие проявления болезни, как озноб, учащение сердечного ритма, повышение давления, спазмы ЖКТ, тошнота, рвота, чувство тревоги и страха. Хроническая форма болезни — наиболее опасна, чревата нарушениями периферического кровообращения, спазмами и вегетативными изменениями нервных окончаний в подчелюстной и подъязычной области, а также в близлежащих зонах.

Диагностика невралгии подчелюстного и подъязычного узлов

Обнаружить и диагностировать заболевания вегетативных узлов может невролог при личном осмотре пациента. Для установки точного диагноза применяется топическая диагностика, которая включает в себя:

- опрос пациента;

- анализ жалоб;

- осмотр с помощью пальпации и дополнительных приемов;

- а также выявление объективных признаков патологии.

Поскольку в области головы и лица находится несколько вегетативных узлов, и симптоматика их заболеваний бывает очень схожей, главной задачей невролога при первичном осмотре будет выявление локализации болезни.

Если у врача возникают сомнения по поводу результатов топической диагностики, применяется методика диагностической блокады, которая позволяет абсолютно точно установить источник и локализацию невралгии. Блокада проводится в амбулаторных условиях с помощью введения в болезненную область местных анестетиков (новокаин, лидокаин, тримекаин). Обезболивание на некоторое время дает возможность врачу поставить точный диагноз.

Симптомы невралгии подчелюстного и подъязычного узлов нередко имеют схожую симптоматику с воспалениями десен и внутренней структуры зубов. Для исключения стоматологических заболеваний может понадобиться консультация специалиста в этой области.

Лечение невралгии подчелюстного и подъязычного узлов

Комплексная терапия болезни проводится под наблюдением специалиста. Методы, манипуляции и препараты, используемые при лечении, зависят от степени и формы заболевания, а также причин, спровоцировавших его возникновение.

- Этиологическая терапия — устранение очагов инфекции и других причин, спровоцировавших заболевание. При необходимости лечение проводится с привлечением узких специалистов, если причиной болезни стали хронические патологии внутренних органов.

- Патогенная терапия — медикаментозное лечение с применением методов для лечебной блокады, препаратов для улучшения кровообращения и тканевого обмена, витаминов и спазмолитических средств. В процессе лечения используются блокаторы холинореактивной системы, ганглиоблокаторы, адреноблокаторы.

- Симпатическая терапия — снятие острых болезненных симптомов для общего и психического восстановления. Для лечения применяются седативные и снотворные препараты, в редких случаях — антидепрессанты.

Важным этапом в лечении невралгии подчелюстного и подъязычного узлов будут физиотерапевтические методы и рефлексотерапия — лазерная терапия, криотерапия, иглоукалывание, электрофорез, гальвангизация и т.д.

Успех лечения и скорость выздоровления напрямую зависит от своевременности обращения к специалисту. Поводом для обращения могут быть дискомфорт и болевые ощущения в подъязычной и подчелюстной области, боль и припухлость языка, возникновение боли при напряжении голосовых связок и во время еды. При первых появлениях приступов боли, даже если они наблюдаются довольно редко, важно не откладывая записаться на прием к неврологу.

ЛЕСТНИЧНЫЕ МЫШЦЫ (mm. scalenius) И ЛОПАТОЧНО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА (omohyoideus).

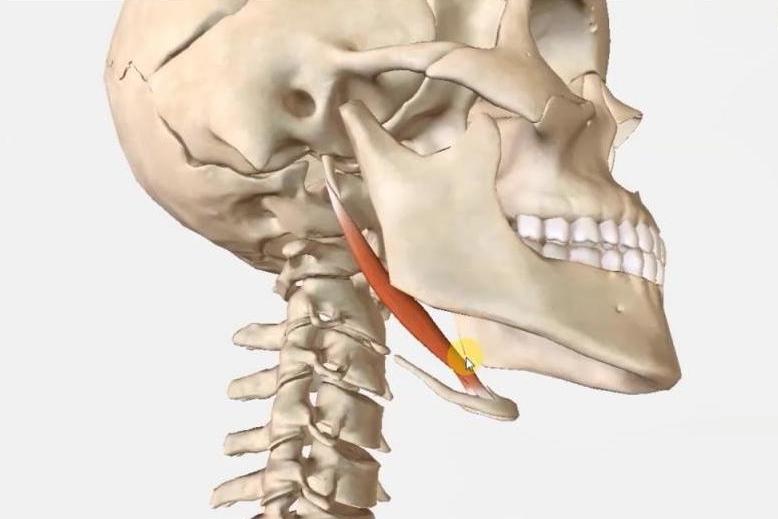

Анатомия. Все лестничные мышцы иннервируются С2-С7 шейными нервами. Передняя лестничная мышца. Начинается от передних бугорков поперечных отростков С3-С5 позвонков и прикрепляется к бугорку передней лестничной мышцы первого ребра. Средняя лестничная мышца. Начинается от задних бугорков поперечных отростков С2-С7 (иногда С4-С5) позвонков, проходит по диагонали латерально и прикрепляется к верхней поверхности первого ребра впереди и сбоку борозды подключичной артерии (иногда волокна мышцы прикрепляются ко второму ребру). Задняя лестничная мышца. Начинается от задних бугорков поперечных отростков С5-С7 позвонков, перебрасывается через первое ребро позади средней лестничной мышцы под мышцей, поднимающей лопатку и прикрепляется к боковой поверхности второго (иногда третьего ребра). Наименьшая лестничная мышца. Начинается от переднего бугорка поперечного отростка С7 (иногда С6) позвонка и прикрепляется к куполу плевры и к внутренней поверхности первого ребра позади передней лестничной мышцы. Мышца проходит позади и ниже подключичной артерии, тогда как передняя лестничная мышца проходит сверху и впереди этой артерии. В половине или больше случаев мышца появляется только на одной стороне тела. Между передней и средней лестничными мышцами имеется щель треугольной формы, через которую проходят нервные волокна нижнего первичного ствола плечевого сплетения, образованного корешками С7-Т1 и подключичная артерия. Впереди мышцы, в щели между первым ребром и ключицей, располагается подключичная вена. Критическое сужение межлестничного промежутка может быть вызвано еще добавочным шейным ребром, которое встречается в 6% случаев. Синдром лестничной мышцы чаще возникает у лиц с косым ходом ребер (плоская грудь), при этом угол между верхней поверхностью первого ребра и задним краем мышцы – более острый, и условия для компрессии нижнего вторичного пучка плечевого сплетения, образованного корешками С3-Т1, и подключичной артерии лучше, чем при горизонтальном ходе ребер, т.е. при развернутой грудной клетке. Позвоночная артерия может компримироваться лестничными мышцами (в основном средней лестничной) также при ее эктопическом (латеральном) отхождении от подключичной артерии. Лопаточно-подъязычная мышца. Верхнее брюшко начинается от нижнего края тела подъязычной кости, латеральнее места прикрепления грудино-щитовидной мышцы, опускаясь вниз, переходит в сухожильную перемычку между двумя брюшками мышцы, перемычка прикрепляется к ключице. Нижнее брюшко начинается от сухожильной перемычки и прикрепляется к верхнему краю лопатки ближе к клювовидному отростку и поперечной связки лопатки. Мышца иннервируется С1-С3 корешками.

Функция. Лестничные мышцы. Сгибание шейного отдела позвоночника вперед (при двустороннем и одностороннем сокращении) и в свою сторону (при одностороннем сокращении). Участие в боковом наклоне шеи - задняя лестничная мышца (грудино-ключично-сосцевидная мышца, участвуя в боковом наклоне шейного отдела (головы) производит ротацию головы в противоположную сторону). Участие в дыхательных движениях (важные вспомогательные мышцы, обеспечивающие дыхание), при форсированном дыхании совместно с грудино-ключично-сосцевидной мышцей, поднятие ребер при укрепленной лопатке совместно с малой грудной мышцей. Участие в поддержании и подъеме верхней части грудной клетки и плечевого пояса при переноске, подъеме или подтягивании тяжелых предметов совместно с мышцей, поднимающей лопатку, верхними пучками трапециевидной и лопаточно-подъязычной мышцами. Лопаточно-подъязычная мышца. При фиксированной лопатке смещает подъязычную кость книзу и кнаружи, смещение влагалища сосудисто-нервного пучка шеи.

Лечение. Направление для лечения расслаблением и растяжением лестничных мышц часто является таковым для лечения грудино-ключично-сосцевидной мышцы, часто их лечение объединяется под рубрикой лечение переднебоковой поверхности шеи. Лечение лестничных мышц может быть использовано при подготовке к дальнейшим манипуляциям на уровне нижних шейных сегментов. Разными авторами указываются различные направления для растягивания лестничных мышц, однако наиболее частое указываемое направление - это ротация и заднебоковой наклон в сторону от пораженных мышц. Это направление соответствует направлению растяжения передней лестничной мышцы, которая имеет наибольшее значение в возникновении синдрома лестничных мышц. По мнению Жулева В.С и др. (1993), эффективный метод купирования расстройств, связанных со скаленус-синдромом – повторные новокаиновые или новокаин гидрокортизоновые блокады лестничной мышцы.

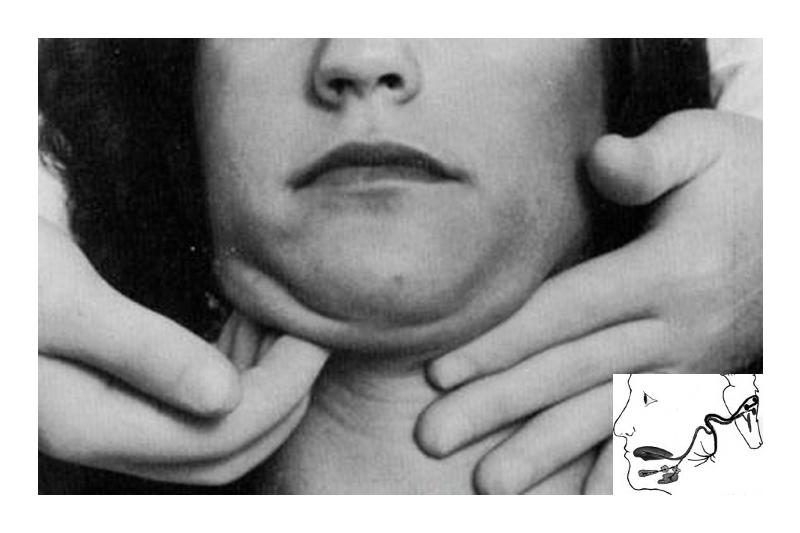

Лестничные мышцы - Массаж – положение лежа на спине. Врач: сидит перед пациентом, лицом к голове пациента. Одной кистью фиксирует затылок пациента и слегка ротирует голову в сторону, противоположную спазмированной мышце. Кончиками пальцев другой руки врач пальпирует спазмированную мышцу. Выполнение: Четко определив локализацию спазма, врач захватывает волокна мышцы кончиками пальцев обеих кистей. При помощи возвратных движений начинает смещать мышечные волокна относительно друг друга. Через 40-50с он захватывает соседние пучки, последовательно перемещаясь по мышце и добиваясь снижения ее тонуса.

Лестничные мышцы – Трационно-массажная техника – положение лежа на спине. Пациент: лежит на спине, под голову может быть положена подушка. Врач: стоит у головного конца кушетки лицом каудально, немного сбоку или лицом краниально сбоку. Одна рука расположена на лбу пациента. Другая рука большим пальцем или основанием большого пальца располагается в области противоположных лестничных мышц. Выполнение: 1. Врач осторожно нажимает рукой на шее в направлении кушетки до легкого предапряжения. 2. Врач удерживает большой палец в этом положении и перекатывает голову в сторону от фиксирующего большого пальца в свою сторону, вследствие чего мышцы сгибаются и вытягиваются вокруг большого пальца. Примечание: если лестничная мышца массируется непосредственно, она очень чувствительна при давлении, это крайне неприятно для пациента. Но представленным здесь способом можно массировать мышцы без затруднений.

Переднебоковая поверхность шеи – Тракционно-массажная техника – положение лежа на спине. Пациент: лежит на спине, голова на подушке. Врач: стоит справа на уровне головы и плечевого пояса. Краниальная рука на лбу стабилизирует голову пациента рукой на подушке. Каудальная рука захватывает противоположные мягкие ткани вокруг гортани и оттягивает их в медиальном направлении до легкого преднапряжения. Выполнение: голова двигается вокруг усилий массирующей каудальной руки в передних мягких тканях к противоположной стороне (от врача) для лучшей фокусировки. Примечание: непосредственный массаж и растяжение тканей могут быть очень неприятны для пациента. Этот способ выполнения массажа предоставляет, напротив, очень незначительную нагрузку.

Лестничные мышцы – Мобилизация растяжением и постизометрическая релаксация – положение лежа на спине или сидя. Пациент: Для выполнения приема в положении сидя. Пациент сидит с опущенными плечами (оси таза и плечевого пояса должны находиться в горизонтальной плоскости). При неравенстве горизонтальных плоскостей для расслабления перегруженных мышц шеи выполняют коррекцию положения при помощи подкладывания прокладки (тетрадь, книга). Затем пациент слегка смещается на сиденье вперед, отклоняется на спинку стула, а для фиксации лопатки и грудной клетки со стороны поражения ухватывается пальцами руки за край сиденья или кистью подкладывается под ягодицу. Для выполнения приема в положении лежа на спине. Пациент лежит на спине, надплечье на стороне поражения опускается вниз и фиксируется за счет прижатия кисти руки, помещенной под ягодицу, к кушетке. При выполнении приема с помощью врача, голова расположена вне кушетки, край кушетки расположен примерно на уровне плеч пациента. Для самостоятельного выполнения приема в положении лежа на спине, здоровую руку пациент запрокидывает за голову так, чтобы она касалась уха на противоположной стороне. Исходное положение головы и шеи для растягивания мышцы. Выполняется предварительное пассивное растяжение мышцы вдоль оси прикреплений мышцы. Первый вариант. Голове и шее придается положение полного бокового наклона и последующего смещения: в переднелатеральном направлении для воздействия на заднюю лестничную мышцу, в заднелатеральном направлении для воздействия на переднюю лестничную мышцу и в латеральном направлении для воздействия на среднюю лестничную мышцу. Второй вариант. Выполняется полный боковой наклон в сторону противоположного надплечья после установки головы и шеи в положение ротации в сторону от пораженной мышцы для воздействия на заднюю лестничную мышцу, в положение ротации в сторону растягиваемой мышцы для воздействия на переднюю лестничную мышцу и нейтральное положение ротации (допустима легкая ротация в сторону пораженной мышцы) для воздействия на среднюю лестничную мышцу. Третий вариант. Для одновременного недифференцированного растягивания лестничных и грудино-ключично-сосцевидной мышцы голова и шея ротируются в сторону от пораженных мышц и смещаются кзади в дорзальном направлении. Для лечения пациент поднимает голову и шею вверх, а растяжение осуществляется при помощи собственного веса головы, которая свободно свисает вниз с кушетки. Используются дыхательные синергии. Врач: стоит сзади для лечения в положении сидя или у головного конца кушетки для лечения пациента в положении лежа на спине. Выполнение: Постизометрическая релаксация. 1. Врач выполняет предварительное пассивное растяжение мышцы вдоль оси прикреплений мышцы, усиливая амплитуду первоначального смещения головы и шеи небольшим усилием до появления легкого пружинящего комфортного чувства натяжения тканей (упругого барьера) и удерживает его 3-5 с для адаптации (приучения) мышцы к растяжению. 2. Пациент переводит взгляд в сторону от ограничения движения или вверх, медленно и плавно вдыхает, задерживает дыхание и пытается привести голову и шею в нейтральное положение с минимальным усилием против адекватного легкого сопротивления врача в течение 7-9 с. 3. Пациент медленно и плавно выдыхает, плавно расслабляет мышцы и переводит взгляд в сторону ограничения движения или вниз, а врач выполняет дополнительное мягкое плавное пассивное растяжение мышцы при помощи увеличения амплитуды первоначального смещения головы и шеи минимальным усилием до появления некоторого пружинистого сопротивления (натяжения) тканей или до появления легкой болезненности в течение 5-10 с. В этом новом растянутом положении мышца фиксируется натяжением для повторения изометрической работы. 4. Прием повторяется 4-6 раз без перерыва растягивающего усилия между повторами при помощи осторожного удерживания мышцы в растянутом состоянии и без возвращения ее в нейтральное положение. Мобилизация растяжением. Врач придает шее и голове положение для растягивания пораженной мышцы и выполняет мягкое плавное растяжение мышцы в течение 6 с. Затем пациент размещает голову в нейтральное положение и совершает глубокие вдохи и выдохи для интеграции наступивших изменений. Примечание: самостоятельное выполнение приема выполняется таким же образом при помощи руки, расположенной на голове. При выполнении приема одновременно врач может проводить вертикальную тракцию шеи, обхватив голову больного рукой и прижав ее к телу, что позволяет пациенту расслабить мышцы и ослабить давление на шейные структуры. Желательно выполнять диагностику и в случае необходимости соответствующего лечения мышц с обеих сторон. Лечение лестничных мышц в положении пациента лежа на спине, позволяет больше расслаблять мышцы для выполнения растягивания. Для растягивания грудино-ключично-сосцевидной мышцы, выполняется наклон шеи в задне-контрлатеральном направлении с легкой ротацией головы в сторону растягиваемой мышцы для растяжения медиальной головки мышцы и ротацией в сторону от пораженной мышцы для растягивания латеральной головки.

Лестничные и грудино-ключично-сосцевидная мышцы – Мобилизация растяжением и постизометрическая релаксация – положение сидя. Пациент: сидит, спиной опирается о врача. Голова поворачивается в сторону от пораженной мышцы, при этом пораженная мышца оказывается спереди. Врач: стоит сзади пациента, вплотную к нему, подпирает своим корпусом его спину и плечевой сустав, на стороне которого предполагается оказать лечебное воздействие. Одноименной рукой врач фиксирует сверху и спереди надплечье, ключицу и верхние ребра на этой же стороне (оказывает давление вниз). Другая рука проходит над головой и фиксируется ладонью на противоположной теменно-височной области, разгибает, поворачивает (обычно около 45 градусов) и косо наклоняет голову в противоположном направлении от пораженных мышц для создания исходного натяжения мышц. Выполнение: Мобилизация растяжением. Врач плавно и медленно повторными движениями увеличивает амплитуду первоначального смещения шеи. Постизометрическая релаксация. 1. Врач выполняет предварительное пассивное растяжение мышц, усиливая амплитуду первоначального смещения головы и шеи небольшим усилием до появления легкого пружинящего комфортного чувства натяжения тканей (упругого барьера) и удерживает его 3-5 с для адаптации (приучения) мышцы к растяжению. 2. Пациент переводит взгляд в сторону от ограничения движения (в сторону давления руки врача, расположенной на голове пациента), медленно и плавно вдыхает, задерживает дыхание и пытается сократить мышцу при помощи давления в направлении вперед и медиально (как выполняя наклон головы вперед) с минимальным усилием против адекватного легкого сопротивления врача в течение 7-9 с. При этом одновременно другая рука врача, приложенная надплечью и к ребрам пациента, также создает определенное сопротивление на вдохе пациента. 3. Пациент медленно и плавно выдыхает, плавно расслабляет мышцы и переводит взгляд в сторону ограничения движения (в сторону от пораженной мышцы), а врач выполняет дополнительное мягкое плавное пассивное растяжение мышцы, стараясь увеличить разгибание головы кзади, сохраняя исходную ротацию головы (увеличивая амплитуду первоначального смещения головы и шеи) минимальным усилием до появления некоторого пружинистого сопротивления (натяжения) тканей или до появления легкой болезненности в течение 5-10 с. При появлении малейшего сопротивления пациента прием прекращается. В этом новом растянутом положении мышцы фиксируются натяжением для повторения изометрической работы. 4. Прием повторяется 4-6 раз без перерыва растягивающего усилия между повторами при помощи осторожного удерживания мышц в растянутом состоянии и без возвращения ее в нейтральное положение. Самостоятельная постизометрическая релаксация. Выполняется в положении пациента сидя таким же образом. Для выполнения приема одна кисть пациента расположена в височно-теменной области, с ее помощью пациент мягко отводит голову назад для растяжения мышц.

Лестничные мышцы – Самостоятельная мобилизация растяжением и реципрокное торможение – положение сидя. Пациент: сидит. Выполнение: пациент максимально поворачивает голову в сторону локализации боли и активным движением опускает подбородок в надключичную ямку. Затем пациент возвращает голову в нейтральное положение и совершает глубокие вдохи и выдохи. Прием повторяется в другую сторону. Примечание: Такая последовательность проведения упражнения обеспечивает чередование растяжения лестничных мышц с их активным сокращением. Прием выполняется без преодоления болевого порога, ограничивающего движения головы и без размашистых и рывковых движений.

Шейное ребро – Мобилизация растяжением – положение стоя. Пациент: стоит в дверном проеме с высоко поднятыми руками, которым опирается о дверной косяк. Мышцы растягиваются при смещении туловища вперед. Примечание: выполнение приема с горизонтальным и опущенным положением рук, как это происходит при растягивании грудных мышц, при наличии шейного дополнительного ребра приводит к немедленной компрессии нервно-сосудистого пучка между лестничными мышцами и шейным ребром.

Лопаточно-подъязычная мышца – Постизометрическая релаксация, мобилизация растяжением и самостоятельная антигравитационная мобилизация растяжением – положение лежа на спине. Пациент: лежит на краю кушетки с рукой, отведенной от туловища до 90 градусов и головой, максимально ротированной в противоположную сторону. Врач: стоит сбоку. Одной рукой фиксирует сверху дистальную часть верхней конечности, другой рукой фиксирует туловище или голову пациент, предупреждая их ротацию. Выполнение: Постизометрическая релаксация. 1. Врач выполняет предварительное пассивное растяжение мышцы при помощи смещения руки по направлению к полу небольшим усилием до появления легкого пружинящего комфортного чувства натяжения тканей (упругого барьера) и удерживает его 3-5 с для адаптации (приучения) мышцы к растяжению. 2. Пациент переводит взгляд в сторону в сторону пораженной мышцы, медленно и плавно вдыхает, задерживает дыхание и пытается поднять руку с минимальным усилием против адекватного легкого сопротивления врача в течение 7-9 с. 3. Пациент медленно и плавно выдыхает, плавно расслабляет мышцы и переводит взгляд от пораженной мышцы, а врач выполняет дополнительное мягкое плавное пассивное растяжение мышцы при помощи дальнейшего смещения руки в направлении к полу минимальным усилием до появления некоторого пружинистого сопротивления (натяжения) тканей или до появления легкой болезненности в течение 5-10 с. В этом новом растянутом положении мышца фиксируется натяжением для повторения изометрической работы. 4. Прием повторяется 4-6 раз без перерыва растягивающего усилия между повторами при помощи осторожного удерживания мышцы в растянутом состоянии и без возвращения ее в нейтральное положение. Мобилизация растяжением. Врач плавно и медленно повторными движениями увеличивает амплитуду первоначального смещения руки в направлении пола. Самостоятельная антигрвитационная мобилизация растяжением. В исходном положении рука свешивается в течении 20 с, 30 с перерыв между следующим подходом к выполнению приема. Прием повторяется 3-4 раза.

Последний раз редактировалось Doktor 31 авг 2012, 16:40, всего редактировалось 1 раз.

Общее понятие

Об этой мышце слышали, пожалуй, лишь те, кто изучал анатомию человека, а потому название - шилоподъязычная мышца - мало кому известно. По размерам она не велика. Начинается прямо от шиловидного отростка височной кости (ШО). А внизу крепится к заднему концу снования подъязычной кости. Кроме того, ее сухожилия снизу тесно переплетаются с сухожилиями двубрюшной мышцы.

Кровью эту мышцу снабжают лицевая и затылочная артерии. Важно отметить, что активизируется данная мышца лицевым нервом.

Функция

Шилоподъязычная мышца участвует в речевой деятельности человека и в этом ее основная функция. Она подтягивает к себе, назад и вверх подъязычную кость, что позволяет последней перемещаться в этих направлениях.

Как и другие над- и подъязычные мышцы, шилоподъязычная принимает участие в актах пережевывания пищи и глотания, натягивает ротовую полость. Также принимает участие в работе двубрюшной мышцы. И порой очень трудно разграничить значение каждой из них.

Другими словами, шилоподъязычной мышца очень значимая. Она важная составляющая целого аппарата, сложного по своему составу и устройству. В него входят гортань, трахея, подъязычная кость и нижняя челюсть.

Может ли стать причиной боли?

Поскольку шилоподъязычная мышца так же, как и множество других мышц, связок, нервов, сосудов, анатомически напрямую тесно связана с шиловидным отростком височной кости, многие исследователи приходят к выводу, что она может стать одной из причин одноименного синдрома.

В каких случаях можно заподозрить шилоподъязычную мышцу в воспалении? Симптомы, свидетельствующие о нем:

- Боли в горле, шее (с одной стороны или двусторонние), за или под языком.

- Трудности при глотании (жалобы на то, что нечто мешает в горле).

- Боли шеи, которые отдают в висок, в челюсть, лицо, уши.

- Тошнота, рвота, головокружение.

- Боли после длительного и интенсивного пережевывания.

Как правило, больной обращается к самым разным специалистам: стоматологам, неврологам, оториноларингологам. И надо сказать, что всем этим действиям есть здравое объяснение. Ведь шиловидный отросток окружен различными тканями - нервными сплетениями, сосудами, мышцами и может сдавливать стенки глотки, вызывать боль в шее и во рту, на лице, нарушить кровообращение. Но чаще всего такое симптоматическое лечение не приносит облегчения и оказывается неэффективным. Синдром этот вызывает много страданий у пациентов, превращая их жизнь в сплошную борьбу с болью.

В медицине совокупность вышеперечисленных симптомов называют синдромом Игла.

Одна из виновниц боли

Долгое время среди ученых-медиков считалось, что причиной шилоподъязычного синдрома является аномально длинный шиловидный отросток, а также его значительные отклонения в размерах. Многочисленные исследования показали, что не все так однозначно. Например, выяснилось, что боль возникает и у тех, у кого его длина в норме, а также нет никаких других аномалий этого комплекса мышц.

Стало ясно, что причины кроются не только в том, что отросток, механически раздражая соседние ткани, вызывает неприятные ощущения. Дело было еще и в другом.

Причина часто оказывалась в том, что связки, которые крепятся к отростку (в том числе и шилоподъязычной мышцы), даже незначительно повреждаясь, могут вызывать болевой синдром. Их травма может произойти при сильной зевоте или при длительном широко раскрытом рте (при медицинских манипуляциях и в стоматологических кабинетах).

Врачам теперь точно известно, что аномалии развития этого комплекса (обнаруживается почти у 30 процентов взрослых людей) могут быть лишь одной из причин тяжелого синдрома. Остальной перечень патологий шилоподъязычной мышцы шеи таков:

- состояние спазма;

- окостенение мышцы;

- сросшиеся подъязычная кость, шилоподъязычная связка, ШО височной кости.

Диагностика

Все вышеперечисленное многообразие клинических проявлений и симптомов сказывается на сложности диагностики синдрома Игла. Болезнь недостаточно хорошо изучена и описана. Плохо осведомленные врачи-практики крайне редко ставят этот диагноз на начальных стадиях мучений пациентов.

Обращаться такие больные должны в первую очередь к врачам-неврологам, которые при обнаружении патологии, не связанной с их специальностью, могут направить для дальнейшего лечения к другим докторам.

Читайте также: