Изменение походки искривление позвоночника

Патологическое искривление позвоночника способно кардинально изменить жизнь больного, вплоть до приведения его к инвалидности. Сколиоз необходимо лечить — в этом у медицины сомнений нет. А вот как именно — это уже тема для дискуссии. Рассмотрим варианты, которые предлагает обычная и восточная медицина.

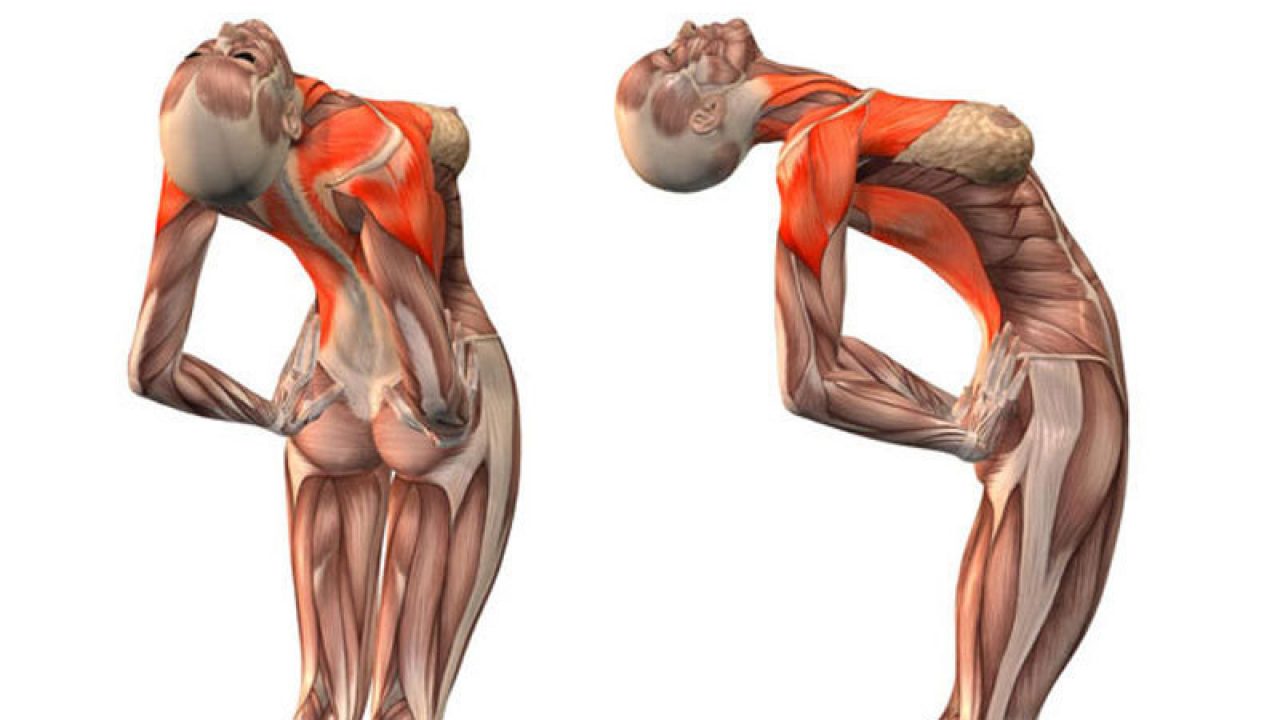

Позвоночник человека имеет 4 физиологических изгиба: крестцовый и грудной отделы изогнуты назад (естественные кифозы), поясничный и шейный — вперед (естественные лордозы). Эволюционно они возникли как приспособительная реакция организма к вертикальному положению, превратив позвоночный столб в мощный амортизатор, способный выдерживать многочисленные статические (в неподвижном состоянии) и динамические (в движении) нагрузки. Физиологическая норма изгибов естественных кифозов и лордозов не превышает 20–40 градусов. Каждый позвонок имеет почти правильную прямоугольную форму и одинаковую высоту, и состоит из тела, на которое приходится основная нагрузка, дужки, образующей позвоночный канал, и отростков (эпифизов и апофизов), соединяющих позвонки в единый столб. Незначительное отклонение от показателей нормы трактуется как функциональное нарушение, значительное отклонение от физиологического положения и/или анатомической формы позвонков — патологической деформацией позвоночного столба, которую называют сколиозом, кифозом, лордозом.

Таким образом, не все отклонения от нормы являются паталогическими — многие состояния позвоночника можно определить как нарушение осанки, что не является заболеванием. Однако подобное нарушение не должно оставаться без внимания и требует своевременной коррекции.

Как правило, сколиоз прогрессирует только в процессе роста позвоночника, то есть до 18-ти лет, намного реже — до 25-ти лет. Но при этом следует понимать, что к прогрессу заболевания подталкивают неправильные условия обучения, работы и быта. В этом контексте прогрессирование сколиотической болезни возможно в любом возрасте.

Особенности лечения сколиоза у детей и взрослых

Сколиоз может быть и врожденным, и приобретенным. В возрасте от 5 до 15 лет организм ребенка пребывает в фазе активного роста. Именно на этот жизненный период выпадает развитие образовательное. Школьник садится за книги и тетради, много часов проводит за компьютером, часто пренебрегая физической активностью. Подросток не замечает, что наклоняется слишком низко, постоянно выставляя одно плечо выше другого. А если и замечает, то не придает этому значения. Между тем неправильная осанка только в отдельных случаях является причиной сколиоза, а в остальных — это его симптом. Искривление позвоночника появляется как следствие многочисленных патологических процессов в организме, когда позвонки не просто сдвигаются, а изменяют структуру. Первая и главная цель лечения сколиоза у подростков и детей — это вернуть позвонки в физиологическое положение. У молодого организма высок шанс самостоятельного восстановления. Когда патологический процесс уже запущен, пациенту назначают специальные ортопедические корректоры, а в особо тяжелых случаях — хирургическую операцию. Позвоночник стабилизируют за счет пластики и металлических конструкций. Важно понимать, что оперативное лечение не убирает сколиоз, а останавливает развитие и снижает пагубное воздействие на другие системы организма.

Отметим, что на доклинической стадии внешние симптомы сколиоза неразличимы не только для больных, но порой и для многих ортопедов. Поэтому в ряде случаев после консультаций со специалистами имеет смысл прибегать к инструментарию, показанному при ранней диагностике.

Ранняя диагностика — на доклиническом, субклиническом и клиническом этапах — включает:

Конечно, ранняя диагностика должна базироваться на знании и понимании этиологии и патогенеза идиопатического сколиоза, а значит — борьба с заболеванием должна вестись на четырех фронтах:

Первая группа лечебных мероприятий направляется на контроль и управление процессом роста, а именно на коррекцию:

- гормонального статуса;

- функций головного и спинного мозга;

- функций вегетативной (автономной) нервной системы;

- зон роста позвонков;

- тонуса мышечного корсета.

Вторая группа терапевтических мероприятий призвана обеспечить благоприятный фон для успеха первой группы. В нее входят:

- лечебная физкультура (ЛФК);

- лечебный массаж (различные его виды);

- плавание;

- ношение корсета.

При прогрессирующем сколиозе процесс преодоления патологических механизмов не может быть быстрым, а иногда он растягивается на 5–6 лет.

Консервативная терапия

Перспектива избавления от сколиоза зависит от глубины проблемы. Искривление на ранней стадии можно исправить сравнительно легко. Лечение сколиоза у взрослых, как правило, — процесс длительный. В таком случае применяются:

Базовые упражнения для лечения сколиоза:

В советское время ортопеды активно советовали тем, кто испытывал проблемы со спиной, спать на полу или на очень жестком матрасе. Современная медицина внесла коррективы в эти рекомендации. Сегодня спать на досках советуют только в подростковом возрасте и в случае, если искривление продолжает нарастать. В остальных случаях разрешен матрас средней жесткости, а после 20-ти лет его нужно заменить на более мягкий.

Это, пожалуй, основные компоненты фоновой и основной терапии в консервативном лечении. Они широко используются на начальных этапах развития болезни.

Оперативное лечение сколиоза

Безусловно, не всем везет с ранней диагностикой, и зачастую с заболеванием приходится бороться на заключительной стадии развития болезни, когда обойтись без хирургического вмешательства бывает невозможно.

Современное поэтапное хирургическое лечение при незавершенном росте позвоночника призвано обеспечить:

- сохранность роста позвоночного столба;

- эпифизеодез (выравнивание, сочленение) позвоночника по выпуклой стороне основной кривизны;

- сохранение и восстановление физиологических изгибов фронтального и сагиттального профилей позвоночника и баланса туловища;

- минимизацию потери операционной коррекции в течение периода роста пациента (предотвращение дальнейшего прогрессирования деформации);

- коррекцию искривления во всех 3-х плоскостях и полисегментарную фиксацию позвоночника с использованием металлоконструкции (специального инструментария).

Показаниями для поэтапной хирургической коррекции считают:

- угол искривления позвоночника свыше 50-ти градусов;

- значительный потенциал роста позвоночника;

- возраст до 12-ти лет;

- отсутствие эффекта от консервативного лечения.

Врачи-ортопеды выделяют 4 стадии развития сколиоза.

- 1-я стадия: угол искривления не превышает 10-ти градусов. Наиболее трудная для диагностики. Пациент не чувствует болей и не обращает внимания на изменения осанки. Обнаружение искривления столь рано можно считать большим везением. Лечение сколиоза 1 степени — это массаж и лечебная физкультура.

- 2-я стадия: угол дуги — от 10 до 25 градусов. Вторая дуга только начинает формироваться, появляется асимметрия лопаток при наклоне. Пациенту назначают массаж, комплекс физических упражнений и несколько часов ношения корсета в день (как правило, по ночам). Болей нет, поэтому лекарства не выписывают.

- 3-я стадия: угол от 25 до 50 градусов. Тяжелая форма. Асимметрию лопаток добавляет реберный горб, который отчетливо видно сбоку. Деформация начинает влиять на работу грудной клетки, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Пациенту назначают ношение корсета не меньше чем на 16 часов в день. Лечение сколиоза 3-й степени подразумевает комплексную терапию: плавание, ЛФК, мануальные процедуры, массаж. Иногда требуется медикаментозное обезболивание. В тяжелых случаях врач может принять решение об операции.

- 4-я стадия: наиболее тяжелая, угол искривления выше 50-ти градусов. Деформацию тела отчетливо видно, почти всегда это приводит к инвалидности. Единственным способом лечения сколиоза 4-й степени является операция.

Лицензия на оказание медицинских услуг № ЛО-77-01-0069-73 от 07.11.2013 г. выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы.

Искривление позвоночника в поясничном отделе – распространенная патология, которая может быть врожденной или приобретённой. Во взрослом возрасте искривление поясничного позвоночника появляется на фоне смещения тел позвонков, развития дегенеративных дистрофических изменений в межпозвоночных дисках.

Это состояние значительно ухудшает качество жизни человека, провоцирует развитие различных патологий внутренних органов брюшной полости им алого таза. При искривлении происходит изменение конфигурации спинномозгового канала, что может провоцировать компрессионное воздействие костной структуры на дуральные оболочки спинного мозга. В результате этого могут наблюдаться параличи, парезы, нарушение иннервации внутренних органов, развитие разнообразных сосудистых патологий.

Ответ на вопрос о том, можно ли исправить искривление позвоночника, зависит от ряда факторов:

- место расположения дефекта;

- причина, по которой он сформировался;

- степень смещения тел позвонков;

- вид искривления;

- длительно течения патологии;

- возраст пациента и т.д.

Более точную информацию в каждом индивидуальном случае может дать врач ортопед. Поэтому не стоит самостоятельно пытаться проводить диагностику и лечение. Сначала следует обратиться за медицинской помощью. С помощью рентгенографических снимков в разных проекциях доктор сможет определить не только вид искривления, но и степень его развития. В зависимости от поставленного диагноза будет разработан индивидуальный курс лечения. В дальнейшем коррекция проводится в амбулаторных условиях под контролем со стороны врача ортопеда. Контрольные рентгенографические снимки будут показывать положительную или отрицательную динамику.

Искривление позвоночника в домашних условиях можно успешно лечить с помощью комплексов лечебной гимнастики. Но необходима индивидуальная разработка упражнений в зависимости от типа искривления, степень, общего физического состояния пациента. Готовый комплексы с просторов интернета могут только усугубить течение болезни, поскольку они могут быть направлены на укрепление тех мышц, тонус которых как раз нужно ослаблять.

Первое, что делать при искривлении позвоночника – обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Исправить осанку самостоятельно не получится. Ведь искривление позвоночника – это не просто неправильное положение спины во время стояния или сидения. Это сложный патологический механизм, в результате действия которого происходит разрушение межпозвоночных связок, деформация хрящевых дисков. Тела позвонков меняют свое нормальное положение на патологическое. Происходит образование новых анастомозов, может возникать сращивание тел позвонков в неправильном положении между собой. Это серьезная патология, требующая внимательного подхода со стороны опытного врача ортопеда.

Причины искривления позвоночника

Существуют различные причины искривления позвоночника, они подразделяются на врожденные и приобретенные. К врожденным патологиям относится аномалия развития костной и хрящевой ткани позвоночного столба. Родовая травма относится к приобретенным причинам в неонатальном возрасте. Гипоплазия и дисплазия хрящевой ткани межпозвоночных дисков – это тоже приобретенная причина.

К другим факторам негативного влияния следует отнести:

- ведение малоподвижного образа жизни с преимущественно сидячей работой;

- отсутствие регулярных физических нагрузок на мышечный каркас спины и поясницы;

- неправильная осанка, привычка сутулиться или наклонять туловище в одну сторону;

- перекос костей таза, в том числе на фоне синдрома короткой конечности или при развитии одностороннего деформирующего остеоартроза тазобедренного сустава;

- неправильная постановка стопы (плоскостопие вызывает искривление поясничного отдела позвоночника значительно чаще, чем косолапость);

- тяжелая беременность и повреждение внутренних органов во время беременности;

- остеохондроз и его осложнения, такие как протрузия, экструзия или межпозвоночная грыжа – происходит рефлекторное перенапряжение мышц с одной стороны, в результате чего позвоночный столб деформируется;

- сколиоз грудного отдела позвоночника – в поясничном отделе наблюдается компенсаторное искривление;

- тяжелый физический труд, подъем тяжестей и т.д.

Потенциальными причинами могут быть любые заболевания внутренних органов, при которых пациент занимает вынужденную позу. Если в течение продолжительного времени неправильно держать спину, то вырабатывается привычка.

У детей факторами риска могут быть неправильно подобранная обувь, школьный рюкзак, нарушение осанки, отсутствие физических нагрузок, ослабленный иммунитет и ревматические аутоиммунные процессы.

Как определить искривление позвоночника

Не существует способа того, как определить искривление позвоночника без специального обследования. Даже опытный ортопед при первичном осмотре пациента может только заподозрить нарушение. А для его подтверждения необходимо провести целый ряд обследований. В первую очередь обнаружить искривление позвоночного столба позволяет рентгенографический снимок в прямой и боковой проекции. Затем необходимо сделать рентгенографический снимок в динамике (при движении) – он показывает, если ли костные анастомозы и сохранена ли подвижность смещенных тел позвонков.

Помимо этого в диагностике используются разнообразные тесты. Для определения состояния окружающих позвоночный столб мягких тканей применяется УЗИ и электромиография.

Попытаться самостоятельно определить у себя искривление можно только по косвенным признакам. Например, вы не можете встав спиной к стене, прижать одновременно к ней пятки, ягодицы и лопатки. Это говорит о искривлении во фронтальной плоскости, Боковое искривление может проявляться разностью положения подвздошных костей, изменением походки. В тяжёлых случаях наблюдается опущение одного плеча.

Виды и степени искривления позвоночника

Основные виды искривления позвоночника в поясничном отделе – это:

- усиление естественного изгиба;

- сглаживание естественного изгиба;

- боковое отклонение некоторых тел позвонков.

Степени искривления позвоночника определяются по рентгенографическом снимку. Если отклонение от нормы составляет 10 – 20 °, то это первая степень. При второй степени отклонение составляет не более 30 °. В третья степень – это искривление более чем на 40 °.

Градус искривления позвоночника может определяться только врачом. Самостоятельно это сделать невозможно. Необходима серия рентгенографических снимков и параметры возрастной нормы. После измерения применяются коррелирующие коэффициенты. В детском возрасте и у пожилых людей возможна естественная небольшая деформация позвоночного столба. У ним мене выражены физиологические изгибы. Поэтому при диагностике обязательно нужно учитывать возраст пациента.

К какому врачу обратиться при искривлении позвоночника

Какой врач лечит искривление позвоночника – ортопед, вертебролог. Исправление искривления позвоночника – это сложный процесс, который требует приложения усилий отряда специалистов. К какому врачу обратиться при искривлении позвоночника, решает пациент, в зависимости от имеющихся у него возможностей. Если есть возможность попасть на прием к вертебрологу, то лучше записаться к этому доктору. Если есть возможность посетить только ортопеда, то не стоит пренебрегать этим.

В целом лечение данной патологии позвоночного столба проводится с помощью лечебной физкультуры, массажа, остеопатии, электромиографии, лазерного воздействия. Поэтому в будущем может потребоваться консультация физиотерапевта, остеопата, массажиста, инструктора по лечебной физкультуре. Однако обследование и постановку диагноза лучше всего проводить у вертебролога или ортопеда.

Клинические симптомы искривления позвоночника

Боль при искривлении позвоночника появляется на достаточно запущенной стадии. Это болевые ощущения тупого, ноющего, постоянного характера, которые появляются после длительного напряжения мышечного каркаса поясницы. Острая боль может возникать только в случае смещения тела позвонка более, чем на 30 %. В этой ситуации может возникать ущемление корешковых нервов или их ответвлений.

Другие симптомы искривления позвоночника в поясничном отделе – это:

- быстрая утомляемость мышц спины;

- синдром беспокойных ног в ночное время;

- парестезии, участки онемения кожных покровов нижних конечностей;

- мышечная слабость в ногах;

- невозможность выполнять определённые движения туловища (например, полностью совершать поворот в сторону или наклон назад/вперед).

Могут возникать нетипичные симптомы искривления позвоночника в поясничном отделе. Это дисфункция кишечника и мочевого пузыря, формирование геморроидальных узлов в прямом проходе, опущение внутренних органов и т.д. Все это связано с перекосом костей таза, который неизбежно происходит при подобном заболевании.

Последствия и профилактики искривления поясничного отдела позвоночника

Без своевременной коррекции возможны негативные последствия искривления позвоночника:

- нарушение процессов кровоснабжения нижних конечностей (варикозное расширение вен, атеросклероз, облитерирующий эндартериит, тромбофлебит и т.д.);

- перекос костей таза и их скручивание;

- стеноз спинномозгового канала с параличом или парезом нижних конечностей;

- смещение тел позвонков;

- разрушение межпозвоночных дисков;

- образование остеофитов;

- атрофия мышц на отдельных участках.

Профилактика искривления позвоночника в поясничном отделе заключается в том, что необходимо следить за своей осанкой, заниматься регулярно физическими упражнениями, исключать односторонние нагрузки, не переносить тяжести в одной руке.

Как вылечить искривление позвоночника

Существует несколько способов того, как лечить искривление позвоночника, выбор тактики осуществляется лечащим врачом в зависимости от степени патологии и состояния пациента. Если искривление достигло 3-4 стадии, то помочь может только хирургическая операция, поскольку в таких случаях тела позвонков сильно смещены и скреплены в патологическом состоянии костными анастомозами.

На более ранних стадиях лечение осуществляется с помощью методов мануальной терапии.

Перед тем, как вылечить искривление позвоночника, нужно исключить действие всех патогенных факторов. Поиск и устранение причины искривления – это залог успешной коррекции в будущем.

Среди наиболее эффективных методик коррекции искривления позвоночника в поясничном отделе можно назвать:

- остеопатию – восстанавливается естественное положение тел позвонков, усиливается микроциркуляция крови и лимфатической жидкости, повышается тонус мышц;

- массаж – улучшается эластичность паравертебральных мышц, повышается гибкость позвоночного столба;

- лечебная гимнастика и кинезиотерапия позволяют усилить мышечный каркас спины и запустить естественный процесс коррекции;

- мануальная терапия и физиотерапия ускоряют процесс лечения.

Также может применяться лазерное воздействие, электромиостимуляция, рефлексотерапия и многое другое.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Гиперлордоз поясничного отдела позвоночника

Многие годы безуспешно боретесь с БОЛЯМИ в СУСТАВАХ?

Глава Института: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день средство за 147 рублей.

Позвоночник человека имеет физиологические изгибы, однако при явно выраженном искривлении спины, классифицируемом как гиперлордоз поясничного отдела позвоночника, происходят серьезные изменения в организме пациента. Человека беспокоят сильные боли, нарушается походка и наступает быстрая усталость в любом положении.

Гиперлордоз характеризуется превышением угла лордоза более 45 градусов при норме от 20 до 40. Исходя из причин развития этого заболевания, оно разделяется на следующие виды:

Для лечения суставов наши читатели успешно используют Артрейд. Видя, такую популярность этого средства мы решили предложить его и вашему вниманию.

Подробнее здесь…

- функциональный – наиболее часто встречается у подростков, что обусловлено активным периодом полового развития. В это время наблюдается несоответствие скелетной мускулатуры интенсивному росту костей, что сопровождается усилением нагрузок на поясничную область;

- паралитический – возникает вследствие таких заболеваний, как полиомиелит и детский церебральный паралич;

- рахитический – в большинстве случаев развивается в детском возрасте в результате недостаточного поступления в организм витамина Д;

- компрессионный – наблюдается у пациентов пожилого возраста, являясь последствиями развития спондилеза, остеохондроза и болезни Бехтерева. Эти заболевания сопровождаются серьезными деформациями поясничных позвонков;

- травматический – может возникнуть у пациентов любого возраста после травмирования (вывихи, растяжения, переломы и т.д.).

В зависимости от вида и формы заболевания подбирается необходимая коррекционная терапия. Специалистами выделяется 2 формы гиперлордоза:

Основными причинами развития первичного гиперлордоза могут быть заболевания позвоночного столба, например, туберкулез, аномалии строения поясницы, злокачественные и доброкачественные новообразования в области позвоночника и т.д. Огромное значение в развитии патологического состояния имеет избыточный вес, способствующий существенному усилению нагрузок на нижние конечности и позвоночник.

Помимо этого, приобретенная форма гиперлордоза может возникнуть в результате следующих факторов:

- последствия хирургического вмешательства на позвоночнике;

- заболевания, в том числе нарушения проводимости сосудов нижних конечностей;

- травмы и ушибы позвоночника;

- наследственная предрасположенность.

Достаточно часто к искривлению приводят нарушения в опорно–двигательном аппарате, в том числе хронического характера.

Эта форма гиперлордоза наиболее часто провоцируется различными травмами тазобедренных суставов. Пациенты, страдающие кифозом и повышенной сутулостью, наиболее предрасположены к гиперлордозу.

В некоторых случаях вторичная форма гиперлордоза может возникнуть у беременных женщин на позднем сроке, что обусловлено увеличением размеров матки, что компенсируется смещением центра тяжести. В этом случае патология имеет временный характер, и позвоночник приходит в норму спустя небольшое время после родов.

Внешняя симптоматика заболевания ярко выражена. При визуальном осмотре наблюдается отклонение грудной клетки и таза немного назад, в то время как область живота выступает вперед, образуя значительный прогиб. В некоторых случаях неравномерная нагрузка на позвоночник приводит к появлению горба.

Помимо визуальных признаков деформации позвоночного столба, гиперлордоз имеет следующие симптомы:

- появляется сильная болевая симптоматика в области спины, которая усиливается при физических нагрузках и интенсивных движениях;

- нарушается чувствительность нижних конечностей (покалывание, онемение и т.д.), а также ягодичной области;

- нарушается функциональность органов малого таза;

- голова наклоняется вперед;

- наблюдается изменение походки во время ходьбы (пациент может размахивать руками и раздвигать колени);

- нарушается работа органов пищеварения;

- возможны сбои в работе сердца.

При значительном расстоянии между поверхностью и поясницей, необходимо проконсультироваться с врачом.

В первую очередь врач пальпирует позвоночник и выясняет анамнестические данные, позволяющие сделать предварительный диагноз.

Для выяснения степени деформации в позвоночнике назначается ряд диагностических мероприятий, включающих в себя:

- рентгенографию (в боковой и прямой проекции), которая позволяет определить угол гиперлордоза и степень изменений в позвоночном столбе;

- КТ и МРТ – эти исследования направлены на обнаружение произошедших изменений в спинномозговых корешках и межпозвоночных дисках;

- спондилометрия – это исследование позволяет выяснить, насколько вогнут позвоночник;

- электромиография – назначается для оценки уровня мышечной силы;

- при подозрении на патологический процесс, резвившийся в результате инфекционно – воспалительных заболеваний, назначается лабораторная диагностика (анализ мочи, крови и т.д.).

Несмотря на то, что в большинстве случаев поясничный гиперлордоз выявляется при первичном визуальном осмотре врачом–терапевтом, при необходимости рекомендуется консультация узких специалистов (хирурга, вертебролога, ортопеда и т.д.)

Лечение гиперлордоза в поясничном отделе позвоночника напрямую зависит от причины его возникновения.

При врожденном гиперлордозе рекомендуется ношение специальных приспособлений для улучшения осанки. Помимо этого, врач может назначить индивидуальный комплекс ЛФК и физиотерапевтические мероприятия.

В случае, когда заболевание имеет приобретенный характер, сначала устраняется первопричина возникновения патологических проявлений, а затем назначается комплексная терапия.

При умеренной болевой симптоматике рекомендуется прием НПВС (Ароксид, Диклофенак и т.д.). При ярко выраженной боли назначается инъекционное введение Мовалиса или околопозвоночные блокады с Новокаином, Дипроспаном, Лидокаином, Дексамезатоном и т.д.

Для купирования неврологической симптоматики, сопровождающейся парестезией и онемением конечностей, рекомендуются к применению витаминные комплексы (Комбиплен, Нейробион, Мильгамма и т.д.). Максимальная эффективность наблюдается при внутримышечном введении этих препаратов.

Для улучшения репаративного процесса назначаются хондропротекторы (Алфлутоп, Терафлекс и др.). Мышечные спазмы хорошо нейтрализуются миорелаксантами (Мидокалмом, Сирдалудом и т.д.). В качестве дополнения к общему лечению рекомендуется использовать наружные средства (Кетонал, Диклофенак, Долобене, Индометацин и т.д.).

На ранней стадии развития искривлений в качестве обезболивания можно воспользоваться рецептами народных целителей. Например, березовые листья обдаются крутым кипятком, слегка остужаются и прикладываются в виде аппликации на поясничную область перед сном. Положительный эффект наблюдается при нанесении перед сном компресса из теплой медовой массы на поясницу, после чего сверху накладывается пищевая пленка и теплый шарф.

Основной целью народной медицины при гиперлордозе позвоночного столба является нормализация кровотока, улучшение нервной иннервации и снижение болевой симптоматики. Однако важно учитывать, что такой способ лечения не может избавить от причины появления болей, поэтому применяется только в качестве дополнения к традиционной терапии.

Комплекс лечебной физкультуры, который рекомендуется к выполнению при гиперлордозе поясничной области, необходимо выполнять регулярно, с учетом всех врачебных рекомендаций. Совершенно исключается самолечение, так как это может привести к неправильному распределению нагрузки на позвоночный столб, что в свою очередь, осложняет симптоматику болезни.

Выполнение комплекса физкультурных упражнений предусматривает соблюдение следующих условий:

- важно избегать резких движений и рывков, что практически исключает занятия с вертикальной нагрузкой на позвоночник;

- все действия должны выполняться симметрично (одновременно двумя конечностями);

- если в упражнении присутствуют гантели, то занятие нужно проводить в лежачем положении;

- при выполнении упражнений на спине, ноги следует согнуть в коленях, упираясь в небольшое возвышение;

- при упражнениях в положении лежа на животе необходимо подкладывать под живот небольшой валик, чтобы уменьшить прогиб позвоночника;

- ЛФК в обязательном порядке должна включать упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса и спины.

Несмотря на все положительные качества физкультуры, есть ряд противопоказаний для ее выполнения. Не рекомендуется ее проведение пациентам с гипертонией, при активной фазе воспалительного процесса, ухудшении самочувствия пациента. Кроме того, при гиперлордозе исключаются занятия с использованием шведской стенки, а также подъем ног.

Массаж снимает нагрузки с позвоночника, расслабляет спазмированнные мышцы и нормализует процесс кровообращения. Помимо этого, при гиперлордозе может быть использовано манжеточное вытяжение при помощи водных процедур.

При неэффективности консервативной терапии консилиум врачей решает вопрос о проведении хирургического вмешательства. При этом обязательно учитывается угол искривления позвоночника, общее состояние пациента и наличие сопутствующих заболеваний. Операция выполняется с применением общего наркоза и направлена на механическое уменьшение искривления позвоночника.

В ходе операции при гиперлордозе могут использоваться специальные металлоконструкции (штыри, пластины и т.д.), которые устанавливаются непосредственно в позвонок. Операция позволяет полностью обездвижить позвоночник в поясничном отделе, но является крайне травматичной. Второй вариант проведения операции предусматривает имплантирование, заменяющее поврежденные позвонки. Недостатком этого способа является высокая стоимость. После любого оперативного вмешательства на позвоночнике требуется длительная реабилитация, которая включает в себя использование фиксирующих корсетов, ЛФК и массажи.

При отсутствии лечения поясничного гиперлордоза деформация позвоночного столба будет прогрессировать, а образовавшийся горб сложно удалить даже с помощью хирурга. Такая деформация отражается на внутренних органах, что обусловлено их сдавливанием, нарушается рост и походка.

Чрезвычайно важно приступить к лечению гиперлордоза в поясничном отделе позвоночного столба как можно раньше. В этом случае прогноз на выздоровление и возвращение пациента к полноценной жизни благоприятный.

Читайте также: