Аневризма позвоночной артерии шейного отдела позвоночника

Аневризмы занимают третье место в структуре поражения сосудов шеи после стеноза и дегенеративно-воспалительных заболеваний. Средний возраст больных – 57-63 года.

При больших размерах патология приводит к сдавлению жизненно важных органов и изменениям гемодинамики.

Общая характеристика

Аневризмы шейных сосудов представляют собой ограниченное расширение в зоне наиболее истонченного и растянутого сосудистого сегмента.

Артерии и вены шеи отличаются анатомической близостью друг к другу и большим количеством анастомозов, что обуславливает относительно высокую частоту смешанного поражения и стертой клиники. Женщины заболевают в 2 раза чаще мужчин.

Отличительные особенности:

- Высокая частота артериовенозных форм (до 15-20%);

- Влияние на церебральное кровообращение;

- Быстрое тромбообразование;

- При малых размерах – быстрое кальцинирование;

- Близость сердечных структур;

- Высокий риск тромбоэмболии легочной артерии.

Причины развития и группы риска

Этиологические факторы:

- Аррозия сосуда;

- Туберкулез;

- Васкулит;

- Генетические синдромы;

- Сифилис;

- Атеросклероз;

- Артериальная гипертензия;

- Врожденная извитость сосудов.

В группе риска находятся лица:

- Имеющие уровень холестерина выше 6,0 ммоль/л;

- Старше 50 лет;

- Страдающие сахарным диабетом и другими болезнями обмена веществ;

- Перенесшие транзиторную ишемическую атаку или ишемию сердца;

- С отягощенной наследственностью;

- Страдающие мерцательной аритмией и сердечными пороками.

Характеристика и симптомы

Рассмотрим разные виды аневризм сосудов шеи и их симптомы у взрослых, отличия в диагностических признаках и тактику лечения.

Код по МКБ-10: I72.8.

Отличительные симптомы: мягкое асимметричное безболезненное выбухание в области шеи, сухой кашель, боли при поворотах головы, обмороки (сдавление общей сонной артерии).

Диагностика: цианоз и пастозность лица и шеи, головные боли, непрерывный сосудистый шум при аускультации. УЗИ – ограниченное расширение с признаками тромбообразования, тромбофлебита. Стенка вены может быть спавшейся. КТ (МРТ) – гидроцефалия, локальный отек мозга, в стенке вены – тромб и кальцинаты.

Лечение: антиагреганты, антикоагулянты, резекция с протезированием (протез из сегмента периферической вены).

Код по МКБ-10: I72.8.

Отличительные симптомы: отек лица и шеи, отек век, затруднение носового дыхания, увеличение языка, заложенность и шум в ушах.

Диагностика: отек и покраснение половины лица без признаков воспаления, УЗИ сосудов шеи – тромбоз расширенного участка, истончение и кальцинирование стенки вены, признаки тромбофлебита. МРТ (КТ) – отек половины лица и шеи, кальцинаты, тромбоз.

Лечение: антиагреганты, антикоагулянты, эндоваскулярная эмболизация. Резекция проводится редко.

Код по МКБ-10: I72.8.

Отличительные симптомы: сдавление долей или перешейка щитовидной железы (сопутствующий тиреоидит), отек передней поверхности шеи, охриплость, отек языка. Течение часто бессимптомное.

Диагностика: УЗИ сосудов шеи – локальное выпячивание ПЯВ, вовлечение мелких артерий (артерио-венозная форма), признаки аррозии или тромбофлебита (редко).

Лечение: симптоматическое (контроль АД), антиагреганты, антикоагулянты, эндоваскулярная эмболизация.

Код по МКБ-10: I72.8.

Отличительные симптомы: бессимптомное течение, быстрое кальцинирование.

Диагностика: случайное обнаружение на УЗИ (выявление сосудистого анастомоза с ограниченным выпячиванием и кальцинированием), диаметр редко превышает 3 мм. КТ (МРТ) не проводятся.

Лечение: контроль АД, прием антиагрегантов. При увеличении — эндоваскулярная эмболизация.

Код по МКБ-10: I72.1.

Отличительные симптомы: сдавление нервов и вен плечевого пояса, бледность и снижение чувствительности верхней конечности (парестезии, онемение). Локальный отек и боли в области ключицы, распространяющиеся на плечо и лопатку. При разрыве – острая ишемия верхней конечности, в отсутствие лечения – мутиляция (самоампутация).

Диагностика: жалобы на боли за ключицей и в верхней конечности, онемение и отек руки, снижение мышечной силы. Ангиография – локальное выбухание сосудистой стенки, сдавливающее ключицу, плечевое нервное сплетение, подключичную вену. УЗИ – тип и размер выпячивания, истончение сосудистой стенки, очаговые микрокальцинаты. КТ (МРТ) – тромбоз, отек плечевого пояса, сдавление надкостницы ключицы и нервных стволов.

Лечение: клипирование, резекция. Перед вмешательством проводятся стабилизация АД, профилактика тромбоза.

Код по МКБ-10: I72.0.

Отличительные симптомы: пульсирующее выбухание по передне-боковой поверхности шеи, нарушения сознания, выпадение полей зрения, гипертензия, кашель, боли при приеме пищи, мигрень, снижение когнитивных функций, при разрыве – инсульт, парализация.

Диагностика: жалобы на обмороки, распирающие головные боли, судороги, снижение памяти. Аускультативно – сосудистый шум. Артериальное давление повышено. Ангиография – деформация и извитость сосудистой стенки, локальное расширение, дефект контрастного заполнения, подтекание контраста в окружающие ткани. МРТ (КТ) – тромбоз, периваскулярный отек мягких тканей, истончение сосудистой стенки, сдавление верхнего средостения.

Лечение: хирургическое (резекция, эмболизация, клипирование). Подготовка к операции – гипотензивные, ноотропные, сосудорасширяющие препараты.

Все подробности об аневризме сонной артерии вы можете найти в этой статье.

Код по МКБ-10: I72.6.

Отличительные симптомы: трудности при глотании, паралич и атрофия половины языка, нарушения речи, онемение нижних конечностей, расстройства координации движений, снижение температурной, болевой чувствительности.

Диагностика: жалобы на затылочные боли, вестибулярные и чувствительные расстройства. Ангиография – извитость, истончение сосудистой стенки, тромбоз расширенного участка, признаки аррозии. КТ (МРТ) – сдавление корешков спинного мозга, локальный отек, кальцинаты, при осложнениях – зона геморрагического пропитывания.

Лечение: патогенетическое (контроль АД, прием статинов), хирургическое (резекция, эмболизация, клипирование).

Код по МКБ-10: I72.5.

Отличительные симптомы: паралич глазных яблок, парез или паралич глазодвигательного нерва. Вертикальный нистагм. При разрыве – слепота, парализация, инсульт.

Диагностика: жалобы на нарушения зрения, головокружение, головные боли. Ангиография – извитость сосудистого контура, дефект заполнения и подтекание контраста в периваскулярной зоне. КТ (МРТ) – очаговое выбухание с признаками тромбообразования, микрокальцинаты, при осложнениях – очаг инсульта, гидроцефалия, кровоизлияние в мозг или боковые желудочки.

Лечение: консервативное (бета-блокаторы, статины, антиагреганты), хирургическое удаление.

Возможные последствия

Последствия при поражении вен:

- Тромбоз;

- Тромбоэмболия правых отделов сердца;

- Тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей;

- Тромбофлебит;

- Гидроцефалия;

- Кровотечение.

Последствия при поражении артерий:

Аневризмы шейных артерий — частый исход атеросклероза и артериальной гипертензии. Лечение патогенетическое и хирургическое. Профилактика направлена на нормализацию давления и лабораторных показателей крови.

Аневризмы занимают третье место в структуре поражения сосудов шеи после стеноза и дегенеративно-воспалительных заболеваний. Средний возраст больных – 57-63 года.

При больших размерах патология приводит к сдавлению жизненно важных органов и изменениям гемодинамики.

Артерии и вены шеи отличаются анатомической близостью друг к другу и большим количеством анастомозов, что обуславливает относительно высокую частоту смешанного поражения и стертой клиники. Женщины заболевают в 2 раза чаще мужчин.

- Высокая частота артериовенозных форм (до 15-20%);

- Влияние на церебральное кровообращение;

- Быстрое тромбообразование;

- При малых размерах – быстрое кальцинирование;

- Близость сердечных структур;

- Высокий риск тромбоэмболии легочной артерии.

- Аррозия сосуда;

- Туберкулез;

- Васкулит;

- Генетические синдромы;

- Сифилис;

- Атеросклероз;

- Артериальная гипертензия;

- Врожденная извитость сосудов.

В группе риска находятся лица:

- Имеющие уровень холестерина выше 6,0 ммоль/л;

- Старше 50 лет;

- Страдающие сахарным диабетом и другими болезнями обмена веществ;

- Перенесшие транзиторную ишемическую атаку или ишемию сердца;

- С отягощенной наследственностью;

- Страдающие мерцательной аритмией и сердечными пороками.

Рассмотрим разные виды аневризм сосудов шеи и их симптомы у взрослых, отличия в диагностических признаках и тактику лечения.

Отличительные симптомы: мягкое асимметричное безболезненное выбухание в области шеи, сухой кашель, боли при поворотах головы, обмороки (сдавление общей сонной артерии).

Диагностика: цианоз и пастозность лица и шеи, головные боли, непрерывный сосудистый шум при аускультации. УЗИ – ограниченное расширение с признаками тромбообразования, тромбофлебита. Стенка вены может быть спавшейся. КТ (МРТ) – гидроцефалия, локальный отек мозга, в стенке вены – тромб и кальцинаты.

Лечение: антиагреганты, антикоагулянты, резекция с протезированием (протез из сегмента периферической вены).

Код по МКБ-10: I72.8.

Отличительные симптомы: отек лица и шеи, отек век, затруднение носового дыхания, увеличение языка, заложенность и шум в ушах.

Диагностика: отек и покраснение половины лица без признаков воспаления, УЗИ сосудов шеи – тромбоз расширенного участка, истончение и кальцинирование стенки вены, признаки тромбофлебита. МРТ (КТ) – отек половины лица и шеи, кальцинаты, тромбоз.

Лечение: антиагреганты, антикоагулянты, эндоваскулярная эмболизация. Резекция проводится редко.

Код по МКБ-10: I72.8.

Отличительные симптомы: сдавление долей или перешейка щитовидной железы (сопутствующий тиреоидит), отек передней поверхности шеи, охриплость, отек языка. Течение часто бессимптомное.

Диагностика: УЗИ сосудов шеи – локальное выпячивание ПЯВ, вовлечение мелких артерий (артерио-венозная форма), признаки аррозии или тромбофлебита (редко).

Лечение: симптоматическое (контроль АД), антиагреганты, антикоагулянты, эндоваскулярная эмболизация.

Отличительные симптомы: бессимптомное течение, быстрое кальцинирование.

Диагностика: случайное обнаружение на УЗИ (выявление сосудистого анастомоза с ограниченным выпячиванием и кальцинированием), диаметр редко превышает 3 мм. КТ (МРТ) не проводятся.

Лечение: контроль АД, прием антиагрегантов. При увеличении — эндоваскулярная эмболизация.

Код по МКБ-10: I72.1.

Отличительные симптомы: сдавление нервов и вен плечевого пояса, бледность и снижение чувствительности верхней конечности (парестезии, онемение). Локальный отек и боли в области ключицы, распространяющиеся на плечо и лопатку. При разрыве – острая ишемия верхней конечности, в отсутствие лечения – мутиляция (самоампутация).

Диагностика: жалобы на боли за ключицей и в верхней конечности, онемение и отек руки, снижение мышечной силы. Ангиография – локальное выбухание сосудистой стенки, сдавливающее ключицу, плечевое нервное сплетение, подключичную вену. УЗИ – тип и размер выпячивания, истончение сосудистой стенки, очаговые микрокальцинаты. КТ (МРТ) – тромбоз, отек плечевого пояса, сдавление надкостницы ключицы и нервных стволов.

Лечение: клипирование, резекция. Перед вмешательством проводятся стабилизация АД, профилактика тромбоза.

Отличительные симптомы: пульсирующее выбухание по передне-боковой поверхности шеи, нарушения сознания, выпадение полей зрения, гипертензия, кашель, боли при приеме пищи, мигрень, снижение когнитивных функций, при разрыве – инсульт, парализация.

Диагностика: жалобы на обмороки, распирающие головные боли, судороги, снижение памяти. Аускультативно – сосудистый шум. Артериальное давление повышено. Ангиография – деформация и извитость сосудистой стенки, локальное расширение, дефект контрастного заполнения, подтекание контраста в окружающие ткани. МРТ (КТ) – тромбоз, периваскулярный отек мягких тканей, истончение сосудистой стенки, сдавление верхнего средостения.

Лечение: хирургическое (резекция, эмболизация, клипирование). Подготовка к операции – гипотензивные, ноотропные, сосудорасширяющие препараты.

Все подробности об аневризме сонной артерии вы можете найти в этой статье.

Код по МКБ-10: I72.6.

Отличительные симптомы: трудности при глотании, паралич и атрофия половины языка, нарушения речи, онемение нижних конечностей, расстройства координации движений, снижение температурной, болевой чувствительности.

Диагностика: жалобы на затылочные боли, вестибулярные и чувствительные расстройства. Ангиография – извитость, истончение сосудистой стенки, тромбоз расширенного участка, признаки аррозии. КТ (МРТ) – сдавление корешков спинного мозга, локальный отек, кальцинаты, при осложнениях – зона геморрагического пропитывания.

Лечение: патогенетическое (контроль АД, прием статинов), хирургическое (резекция, эмболизация, клипирование).

Отличительные симптомы: паралич глазных яблок, парез или паралич глазодвигательного нерва. Вертикальный нистагм. При разрыве – слепота, парализация, инсульт.

Диагностика: жалобы на нарушения зрения, головокружение, головные боли. Ангиография – извитость сосудистого контура, дефект заполнения и подтекание контраста в периваскулярной зоне. КТ (МРТ) – очаговое выбухание с признаками тромбообразования, микрокальцинаты, при осложнениях – очаг инсульта, гидроцефалия, кровоизлияние в мозг или боковые желудочки.

Лечение: консервативное (бета-блокаторы, статины, антиагреганты), хирургическое удаление.

Последствия при поражении вен:

- Тромбоз;

- Тромбоэмболия правых отделов сердца;

- Тромбоэмболия легочной артерии и ее ветвей;

- Тромбофлебит;

- Гидроцефалия;

- Кровотечение.

Аневризмы шейных артерий — частый исход атеросклероза и артериальной гипертензии. Лечение патогенетическое и хирургическое. Профилактика направлена на нормализацию давления и лабораторных показателей крови.

Если вы не нашли нужной информации среди ответов на этот вопрос , или же ваша проблема немного отличается от представленной, попробуйте задать дополнительный вопрос врачу на этой же странице, если он будет по теме основного вопроса. Вы также можете задать новый вопрос , и через некоторое время наши врачи на него ответят. Это бесплатно. Также можете поискать нужную информацию в похожих вопросах на этой странице или через страницу поиска по сайту . Мы будем очень благодарны, если Вы порекомендуете нас своим друзьям в социальных сетях .

Мы отвечаем на 96.11% вопросов.

Добро пожаловать в клинику А.Н. Бакланова! Мы предлагаем надёжные и безопасные технологии в лечении позвоночника.

Элина Абдрашитова, 15 лет — спинально-мышечная амиотрофия Верднига-Гофмана

История пациента с диагнозом СМА, 20 лет

17 Февраль, 2017

Синдром позвоночной артерии

В нашем Центре мы можем предложить комплексное и эффективное лечение синдрома позвоночной артерии. На все ваши вопросы мы ответим по телефону: +7 (499) 746 — 99 — 50. Также вы можете задать вопрос, заполнив форму обращений представленную ниже.

Многие ошибочно называют синдром позвоночной артерии болезнью, тогда как формально синдром заболеванием не является, а всего лишь представляет собой группу симптомов. В нашем случае синдром – это комплекс симптомов, которые обусловлены давлением (компрессионным воздействием) на позвоночную артерию и расположенное вокруг нервное симпатическое сплетение. Впоследствии происходит ослабление кровотока. При этом патология может наблюдаться в одной или сразу нескольких позвоночных артериях. Левосторонний синдром развивается гораздо чаще. В любом случае, патология неизбежно ведет к нарушению кровоснабжения ЦНС (именно описанные артерии отвечают за приток крови к мозгу примерно на 30%).

Какие же факторы вызывают компрессию артерий? В первую очередь следует вспомнить о дегенеративно-дистрофических поражениях позвоночника в шейном отделе: остеофитах, межпозвонковых грыжах и, что более вероятно, остеохондрозе (еще одно название патологии – задний шейный симпатический синдром). Другими словами, остеохондроз и этот синдром имеют очевидную связь.

Еще одна возможная причина возникновения проблемы кроется в нетипичном отхождении позвоночных артерий от подключичных. Также не стоит исключать аномального строения атлантозатылочного сустава. То есть, развитию заболевания могут способствовать связанные с позвоночником причины и не имеющие к нему отношения. Предрасполагающими факторами для развития патологии выступают резкие наклоны и повороты головы.

Начать бить тревогу можно уже при возникновении выраженных головных болей (иногда банальное прикосновение к волосам сродни катастрофы). Именно этот признак считается первичным. Пациенты отмечают жгучий и пульсирующий характер боли. Дискомфорт при этом распространяется от затылочной области к темени и вискам, после чего устремляется к надбровной области. Чаще боль присутствует постоянно, но порой может выглядеть приступообразной, усиливаясь во время сна в неудобной позе или при ходьбе. Резкая смена положения головы вполне может привести к развитию тошноты и даже рвоты. Иногда фиксируется нарушение сознания, перед которым пациент отмечает онемение лица и нарушение речи.

Несмотря на усиление болевых ощущений даже при незначительных движениях, человек может найти удобное положение головы, при котором боль стихает частично или полностью.

Слуховые и вестибулярные нарушения также не редки. Появляется шум в ушах, снижается острота слуха. Возникающее головокружение (в основном проявляется после сна в неудобной позе/на высокой подушке) носит несистемный характер.

У пациентов, страдающих сердечными патологиями, могут наблюдать проявления кардиологической природы: повышение артериального давления, давящая боль за грудиной.

Депрессия – еще один признак, указывающий на возможное развитие шейной мигрени. Состояние обусловлено нарушением кровоснабжения мозга, а также чисто эмоциональными моментами (страх очередного приступа шума в ушах или головной боли).

Если своевременно не распознать симптомы патологии или отказаться от лечения, в будущем ситуация может обостриться, усложнившись преходящим нарушением кровообращения. Оно повлечет за собой полную или частичную потерю зрения, нарушения координации движений/глотания/речи.

Следует учитывать схожесть признаков шейной мигрени с симптомами острого нарушения мозгового кровообращения. Отметив сильнейшее головокружение, нестерпимую головную боль, двоение в глазах и нарушение походки следует незамедлительно обратиться за специализированной помощью!

Самостоятельно установить диагноз практически невозможно. Лучше доверить дело специалисту, уделяющему внимание важным деталям: болезненности кожи головы, напряжению мышц, давлению в области затылка, дискомфорту при надавливании на заднюю поверхность шеи. Помимо сбора информации и осмотра врач наверняка предложит провести обследование посредством ультразвуковой допплерографии. Метод позволяет отследить возможные нарушения в сосудах и артериях головного мозга. В ряде случаев не исключается необходимость обследования методом рентгенографии.

Как только результаты обследования окажутся на руках специалиста, он сможет оценить наличие обострений. В дальнейшем пациент будет направлен на магнитно-резонансную томографию, по результатам которой может быть проведена немедленная госпитализация.

Помните, что с обследованием в специализированной клинике затягивать не стоит. Только своевременная помощь специалистов обернется благоприятным прогнозом.

Комплексный подход к решению проблемы – вот основа правильной терапии при шейной мигрени. Только таким путем можно достичь результатов, предупредив развитие более серьезных состояний. Безусловно, существует ряд факторов, также оказывающих влияние на эффективность принимаемых мер: возраст пациента, индивидуальные особенности его организма и наличие прочих патологий.

Важный момент: воротник Шанца (ортопедический корсет) при синдроме позвоночной артерии носится обязательно, так как позволяет снизить нагрузку на шейный отдел позвоночника.

Начинать лечение нужно с подбора медикаментов. Обязательная мера в борьбе с шейной мигренью – прием улучшающих питание головного мозга препаратов. Лекарственные средства такого плана отвечают за активацию обменных процессов в НС, а также стоят на защите ее клеток от нового воздействия агрессивных факторов. Из противовоспалительных препаратов, помогающих уменьшить боль, рекомендованы Нимесулид и Целебрекс. Агапурин показан для улучшения проходимости артериальных сосудов. Улучшению венозного оттока способствует прием L-лизина. Нейропротективная терапия подразумевает прием Сермиона или Сомазина. Из ноотропов показаны Луцетам или Пирацетам. Унять головокружение способен Бетасерк.

Отличный союзник пациента, сражающегося с шейной мигренью, – лечебная физкультура. При этом важно помнить о безопасности: чрезмерная двигательная активность точно не пойдет на пользу, поэтому комплекс упражнений должен быть обговорен с лечащим врачом.

Обязателен мануально-массажный комплекс. Его помощь заключается в расслаблении напряженных шейных мышц и уменьшении сдавливания позвоночных артерий.

Показана при синдроме позвоночной артерии физиотерапия, подразумевающая электрофорез с использованием анальгезирующих медикаментов, лечение элетростимуляцией. Во время лечения пациент должен спать на ортопедическом матрасе и использовать соответствующую подушку.

Оперативное лечение, направленное на декомпрессию артерии, может понадобиться в тяжелом случае или при неэффективности физиотерапевтического/медикаментозного лечения. Операция проводится в условиях нейрохирургического отделения.

Чтобы снизить риск развития синдрома позвоночной артерии рекомендуется прибегать к ряду действий:

- Московский курс - ТСТ Россия

- Заявка на участие

- Программа 2011

- TCT RUSSIA 2019 - фото

- Учебный центр

- Программа дополнительного образования

- Кафедра сердечно-сосудистой хирургии

- Кафедра рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения

- Архив

- Медицинские рекомендации

- Отчетная форма

- Форум

- Каталог инструментов

- Для новичков

- Tips & Tricks

- Архив конференций

- Хронические состояния

- Коронарные синдромы

- Эндоваскуляр

- Врожденные сердечные заболевания

Эндоваскулярное закрытие гигантской аневризмы позвоночной артерии

Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., Никитина Т.Г., Пирцхалашвили З.К.,

Макаренко В.Н., Петросян К.В., Вишнякова М.В., Шумилина М.В.,

Ваничкин А.В., Базарсадаева Т.С.

НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, Москва

Представляем клиническое наблюдение — пациентка С., 34 лет, поступила на обследование и лечение в НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева 03.12.2003 г.

Жалобы при поступлении: на объемное образование на передней поверхности шеи справа; боли в шейном отделе позвоночника с ограничением подвижности; отек, резкое ограничение объема движений в суставах правой верхней конечности и онемение правой руки; нарушение походки, отек голеней; чувство неудовлетворенности вдохом; затруднение при глотании твердой пищи; головокружение, эпизоды потери сознания без связи с физической нагрузкой. Работает почтальоном в сельской местности. Работа связана с большими физическими нагрузками на плечевой пояс.

Анамнез заболевания: считает себя больной с апреля 2003г., когда появились боли в шейном отделе позвоночника и отечность правой верхней конечности. В июле 2003г. отметила появление объемного образования на передней поверхности шеи справа. С августа 2003г. резкое ухудшение состояния: увеличение образования на шее, резкое ограничение объема движений в правой верхней конечности и отек, появление слабости в нижних конечностях, нарушение походки.

Госпитализирована в больницу по месту жительства с подозрением на опухоль щитовидной железы. При диагностической пункции получена кровь. Пациентка направлена в НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева для дальнейшего обследования и лечения.

Объективный статус при поступлении: Рост пациента 160 см, вес-53 кг. Состояние больной тяжелое. Множественные фиброматозные образования на теле. Шея увеличена в объеме преимущественно справа. Над образованием выслушивается систолический шум. Объем движений в шейном отделе позвоночника резко ограничен. Правая верхняя конечность отечна, резкое ограничение подвижности в суставах и онемение. Нарушение походки.

АД пр. в/к-90/60 мм рт.ст., АД лев.в/к- 120/80 мм рт.ст., ЧСС- 75 ударов в минуту., ритм правильный. Ослабление пульсации на правой лучевой артерии.

Консультация невролога: ограничение движений в правой руке до 3 Б., отечность правой половины шеи, руки. Сухожильные и периостальные рефлексы снижены, D=S. В ногах объем движений полный. Мышечная сила снижена до 4 б. Коленные и подошвенные рефлексы резко оживлены, расширены. Подошвенные рефлексы справа отсутствуют, слева — симптом Бабинского. Снижение чувствительности на правой руке и левой ноге. Тазовые функции контролирует.

Проведено обследование: Рентгенография органов грудной клетки: в верхнем средостении над дугой аорты определяется массивное образование с неровными бугристыми контурами, значительно проступающее в правое легочное поле. На этом уровне отмечается девиация контрастированного пищевода влево и кпереди и S-образное сколиотическое искривление нижнешейного отдела позвоночника.

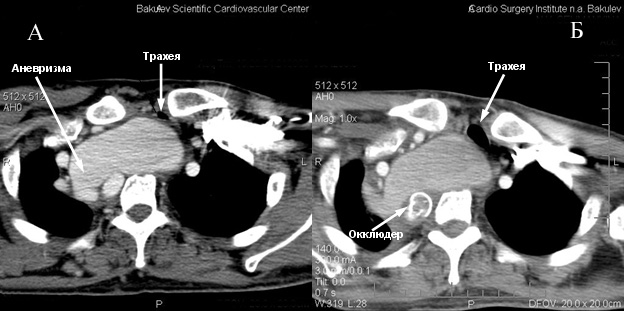

Спиральная компьютерная томография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным введением Омнипака 300- 80,0: Грудная аорта без видимой патологии, обычного диаметра, левые общая сонная и подключичная артерии расположены типично. Брахиоцефальный ствол смещен кпереди и вправо. Правая общая сонная артерия диаметром 7 мм, правая подключичная артерия в устье имеет диаметр10 мм. От нее отходит правая позвоночная артерия диаметром 10 мм (рис 1).

Аневризма позвоночной артерии оттесняет брахиоцефальный ствол и правую плечеголовную вену, суживая ее. Пищевод и трахея также оттеснены вперед и влево, последняя сужена до 6 мм (трахея сдавлена между аневризмой и левой ключицей) (рис.2).

Магнитно- резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника: МР-картина выраженной патологической извитости и резкого аневризматического расширения правой позвоночной артерии, дисциркуляторной энцефалопатии, микроаденомы гипофиза, миелопатии от длительного сдавления в шейном отделе позвоночника. Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий: аневризма правой позвоночной артерии от устья с S-образным изгибом размером 72 мм в длину. Тромбоз правой плечевой артерии в верхней 1/3. По артериям нижних конечностей — магистральный кровоток.

Описание устройства: Amplatzer duct occluder представляет собой устройство, позволяющее закрывать большие открытые артериальные протоки (диаметром от 3 до 14 мм). Сам окклюдер состоит из нитиноловых нитей, покрытых изнутри дакроном. Размер окклюдера подбирался с расчетом, чтобы проксимальный конец окклюдера прикрывал полость аневризмы непосредственно из аневризматического мешка, а дистальный — выступал в просвет правой позвоночной артерии. Для имплантации окклюдера использовалась специальная доставляющая система. Доставляющая система состоит из следующих структурных элементов: длинного интродьюссера, дилататора, толкателя и загрузочного устройства.

Методика закрытия: Доступом через правую бедренную артерию в полость аневризмы был проведен проводник. По проводнику в аневризматическую полость проводили длинный интродьюсер с дилататором. Одновременно с этим проводили подготовку остальных частей доставляющей системы: окклюдер при помощи микровинта, расположенного на конце толкателя, был соединен с последним и проведен в загрузочное устройство. Произвели удаление дилататора. Полученный комплекс окклюдер-толкатель через загрузочное устройство был соединен с доставляющим катетером, роль которого выполнял длинный интродьюссер. Следующим этапом было проведение окклюдера по доставляющему катетеру в полость аневризмы.

В полости аневризмы произвели раскрытие дистального отдела окклюдера с последующим низведением к границе проксимального отдела аневризматического мешка и интактной правой позвоночной артерии. Выполнялась ангиография, которая подтвердила правильное расположение окклюдера в полости аневризмы и наличие незначительного резидуального сброса крови через каркас устройства. Затем произвели раскрытие остальной части окклюдера. После имплантации окклюдера выполнили контрольную ангиографию, которая показала отсутствие антеградного заполнения полости аневризмы и наличие незначительного сброса крови через каркас устройства. Наличие резидуального сброса через каркас окклюдера не свидетельствует о неполном закрытии дефекта, так как процесс тромбообразования на устройстве может занимать несколько дней. Затем произвели отцепление окклюдера от катетера- толкателя (рис.7).

Заключение: Больная с улучшением состояния выписана из отделения для дальнейшего динамического наблюдения. Таким образом, описанный клинический случай свидетельствует об успешном применении устройства Amplatzer для эндоваскулярного закрытия гигантской аневризмы позвоночной артерии.

Рис.1 Аксиальный срез.

А- до процедуры. Резко расширена позвоночная артерия, видны широкие анастомозы с сосудами спинномозгового канала. Резко выражена деформация поперечного отростка С6-позвонка.

Б- после процедуры.

Рис.2 Аксиальный срез.

А- до процедуры. Сдавление трахеи между левой ключицей и аневризмой правой позвоночной артерии.

Читайте также: